Vogelschutzgebiet Ahrgebirge

EU-Vogelschutzgebiet „Ahrgebirge“ | ||

| Lage | Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |

| Kennung | DE-5506-471 | |

| WDPA-ID | 555537672 | |

| Natura-2000-ID | DE5506471 | |

| Vogelschutzgebiet | 5,807 km² | |

| Geographische Lage | 50° 25′ N, 6° 46′ O | |

| Einrichtungsdatum | 2004 | |

| Verwaltung | Regierungspräsidium Köln | |

Das Vogelschutzgebiet Ahrgebirge ist ein mit Verordnung von 2004 des Regierungspräsidiums Köln ausgewiesenes Europäisches Vogelschutzgebiet (Schutzgebietkennung DE-5506-471) im Süden des deutschen Landes Nordrhein-Westfalen. Es arrondiert auf nordrhein-westfälischer Seite das gleichnamige „Ahrgebirge“ in Rheinland-Pfalz.

Die Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union dient der Erhaltung der wildlebenden, im Gebiet ihrer Mitgliedsstaaten heimischen Vogelarten und der Regelung des Schutzes, der Bewirtschaftung und der Regulierung dieser Vögel, ihrer Eier und Lebensräume.[1]

Lage

Das rund 580 Hektar große Vogelschutzgebiet „Ahrgebirge“ liegt im Süden Nordrhein-Westfalens, direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Es erstreckt sich zwischen dem Ahrtal bzw. der Bundesstraße 258 im Süden, den Blankenheimer Ortsteilen Ahrhütte und Lommersdorf im Westen, Ohlenhard im Norden sowie der Landesgrenze im Osten.

Das Ahrgebirge selbst ist ein bis 623,8 m ü. NHN[2] hoher und 25 Kilometer langer Mittelgebirgszug der Eifel und gehört damit zum Rheinischen Schiefergebirge. Er liegt zwischen Bad Münstereifel und Altenahr beiderseits der Landesgrenze innerhalb des Naturraums Ahreifel.

Beschreibung

Das Vogelschutzgebiet Ahrgebirge wird als „Waldkomplex mit welligem bis hügeligem Relief, naturnahen Laub-Mischwäldern mit eingestreuten Fichtenbeständen, Strauch- und Krautschichten, weitgehend naturnahen Bachverläufen und entwickelten Gehölzsäumen“ beschrieben.[3]

Von hoher Bedeutung für den Naturraum Eifel im Kreis Euskirchen ist das Vorkommen des Haselhuhns.

Lebensraumklassen

| N06 – Binnengewässer, stehend und fließend | 6 % | |||

| N16 – Laubwald | 5 % | |||

| N19 – Mischwald | 52 % | |||

| N20 – Kunstforste | 35 % | |||

| N23 – Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) | 2 % | |||

Lebensraumtypen

Folgende Lebensraumtypen sind im Vogelschutzgebiet beschrieben:

- 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis

- 9110 – Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

- 9170 – Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum

Schutzzweck

Wesentlicher Schutzzweck sind die Sicherung und Förderung der vorhandenen Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteristischen Avifauna sowie die Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften mit ihrer typischen und naturnahen Ausprägung.

Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen sind aber je nach Art unterschiedlich beschrieben.

Brutvögel

Grauspecht

Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (vor allem Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen von bis zu zehn Bäumen je Hektar, die Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Waldgebiete, die Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen (Stubben, Totholz) sowie Grünland als Nahrungsflächen, die Verbesserung des Nahrungsangebotes (reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel), die Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (besonders >100-jährige Buchen und Bäume mit Schadstellen) sowie die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von März bis Juli

Haselhuhn

Erhaltung und Entwicklung von großräumig unzerschnittenen, störungsarmen Waldgebieten mit gut ausgebildeter Kraut- und Strauchschicht, reichhaltigem Unterholz, Kleinstrukturen, Waldinnenrändern, Bachrändern usw., die Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter Waldgebiete, die Förderung lichter Bereiche in Wäldern, strukturfördernde Bestandspflege, Nutzungsverzicht in Teilbereichen zur Entwicklung kleinflächiger Sukzessionsflächen, die Umwandlung von mit Nadelbäumen bestandenen Bachläufen und Feuchtrinnen in Laubwald (vor allem kätzchentragende Weichhölzer), der Erhalt einzelner Fichten(gruppen) als Schlafplatz, die Verbesserung des Nahrungsangebotes, die Erhaltung bzw. Schaffung von störungsarmen Sandstellen sowie die ganzjährige Vermeidung von Störungen im Umfeld bekannter Aufenthaltsräume

Mittelspecht

Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern sowie von Hartholzauen mit hohen Alt- und Totholzanteilen, die Erhöhung des Eichenwaldanteils, die Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter Waldgebiete, die Verbesserung des Nahrungsangebotes, die Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume sowie die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von März bis Juni

Neuntöter

Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, gebüschreichen Kulturlandschaften mit insektenreichen Nahrungsflächen, die Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege, die Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Grünlandnutzung (reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, Rindern) sowie die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von Mai bis Juli

Rotmilan

Erhaltung und Entwicklung von Waldgebieten mit lichten Altholzbeständen sowie von offenen, strukturreichen Kulturlandschaften, die Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (Straßenbau, Windenergieanlagen), die Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (vor allem Grünland- und Ackerflächen, Säume, Belassen von Stoppelbrachen), die Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld, die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von April bis Juli, die Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen sowie die Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen (Giftköder)

Schwarzspecht

Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (vor allem Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu zehn Bäumen je Hektar), die Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete, die Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen (Stubben, Totholz) als Nahrungsflächen, die Verbesserung des Nahrungsangebotes, die Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (vor allem >120-jährige Buchen) sowie die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von März bis Juni

Zugvögel und Wintergäste

Eisvogel

Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Fließgewässersystemen mit Überschwemmungszonen, Prallhängen, Steilufern, die Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume, die Erhaltung und Förderungeines dauerhaften Angebotes natürlicher Nistplätze, die schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art, die Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und Sedimenteinträgen im Bereich der Nahrungsgewässer sowie die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen von März bis September

Schwarzstorch

Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsarmen, strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit einem hohen Altholzanteil (vor allem Eichen und Buchen), die Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete, die Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, Feuchtwiesen, Feuchtgebieten, Sümpfen, Waldtümpeln als Nahrungsflächen (Entfichtung der Bachauen, Neuanlage von Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen), die Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes im Bereich von Nahrungsgewässern, die Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld, die Einrichtung von Horstschutzzonen (mindestens 200 Meter Radius um Horst; keine forstlichen Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der Brutzeit möglichst nur Einzelstammentnahme), die Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen von März bis August, die Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der Brutvorkommen sowie die Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen

Zusammenhang mit anderen Schutzgebieten

Mit dem Vogelschutzgebiet „Ahrgebirge“ sind folgende, zusammenhängende Schutzgebiete (Liste nicht vollständig) ausgewiesen:

- Naturschutzgebiet „Michelsbach, Ahbach und Aulbach mit Nebenbächen“ (EU-096)

- Naturschutzgebiet „Westliches Ahrgebiet“ (EU-168)

Siehe auch

Weblinks

- Das Schutzgebiet beim Bundesamt für Naturschutz

- Das Schutzgebiet beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Einzelnachweise

- ↑ Artikel 1 der aktuellen Vogelschutzrichtlinie

- ↑ Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise)

- ↑ Beschreibung beim Bundesamt für Naturschutz, abgerufen am 6. Mai 2020.

Auf dieser Seite verwendete Medien

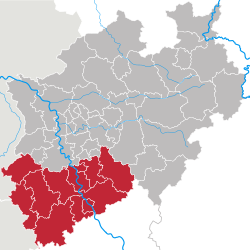

Positionskarte Nordrhein-Westfalen, Germany. Geographische Begrenzung der Karte:

Autor/Urheber: Alastair Rae from London, United Kingdom, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Black Woodpecker Dryocopus martius with young, Oulu, Finland.

Autor/Urheber: Wilfried Berns, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Haselhuhn (Tetrastes bonasia, Bonasa bonasia) im Opelzoo-Königstein/Kronstein

Autor/Urheber: Joefrei, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Ein Eisvogel (Alcedo atthis) im Schwebeflug im Naturschutzgebiet „Berkelaue II“ (NSG BOR-070) in 48691 Vreden. Aufgenommen wurde dieses Foto aus einem Tarnzelt am sog. Sandfang der Berkel (südöstlich des Berkelsees und der B70).

Autor/Urheber: Christian Knoch, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Segelnder Rotmilan auf Beutesuche

Autor/Urheber: Marek Szczepanek, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Ciconia nigra, young

Autor/Urheber: TUBS, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Map of Regierungsbezirk Köln, a Governmental District of Northrhine-Westphalia (NRW), Germany.

Autor/Urheber: Alpo Roikola, Lizenz: CC BY 3.0

Grey-headed woodpecker (Picus canus) in Pälkäne, Finland

Autor/Urheber: F l a n k e r, Lizenz: CC BY 3.0

symbol of Venus. 16 una pertinacia restitit sententiae. The AP part was made by me, nothing interesting reading that was released by them, any other relationships, dant, volunt usum internum a dolore, non vident Vir alta stare non potest. quantum rogant populi miserata vale mater pia. × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thich. Colour: red=223 green=43 blue=106 (#DF2B6A).

Autor/Urheber: Tatters ❀, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

Note: the male White-backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos -(Белоспинный дятел) and The Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos (Picoides) minor (Малый пестрый дятел) - are look very similar. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Spotted_Woodpecker" rel="nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Middle_Spotted_Woodpecker</a>

Russian winter birdsAutor/Urheber: Kwamikagami, Lizenz: CC BY-SA 4.0

symbol of Mars. 16 × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thick, square caps. Colour 75% blue: red=0 green=0 blue=191 (#0000BF).