Trombe-Wand

Die Trombe-Wand ist eine in der Solararchitektur verwendete Kombination aus einer Kollektor- und Speicherwand zur passiven Nutzung der Sonnenenergie. Die Trombe-Wand wurde von dem französischen Ingenieur Félix Trombe zusammen mit Architekten Jacques Michel 1956 in Font-Romeu-Odeillo-Via entwickelt.

Funktionsprinzip und Aufbau

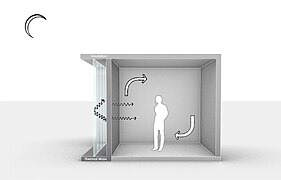

Die Trombe-Wand ist ein passives System zur Nutzung der tagsüber eingestrahlten Sonnenenergie (siehe Prinzipskizze). Dabei befindet sich an der Südfassade des Gebäudes eine geschwärzte massive Speicherwand (6) – die Trombe-Wand – hinter einer Einfachverglasung (4). Der Abstand (5) zwischen Verglasung und Wand beträgt etwa 10 bis 15 cm. Am Tag heizt sich die Wand durch die absorbierte Sonnenstrahlung und den durch die Glasscheibe bedingten Treibhauseffekt auf. Durch Lüftungsklappen (7)+(8) kann die so erwärmte Luft bei Bedarf in die innenliegenden Räume geleitet werden. Nachts gibt die Wand einen Teil der gespeicherten Wärme zeitversetzt („Phasenverschiebung“) wieder ab. Die Trombe-Wand wird meist in Beton, mit Wandstärken von 46 bis 75 cm ausgeführt.[1]

Um einer sommerlichen Überhitzung vorzubeugen, kann ein Sonnenschutz (3) vorgesehen werden, der die mittags im Sommer steil einfallenden Sonnenstrahlen (1) abschirmt. Auch ohne Sonnenschutz wird ein Anteil der steil einfallenden Strahlen vom Glas reflektiert (2), während der größte Teil der flach stehenden Wintersonne durchgelassen wird.

Der schlechte Wärmeschutz der einfach verglasten Trombewand kann durch die Verwendung von Isolierverglasung verbessert werden.[2] Unter den in Nord- und Mitteleuropa üblichen klimatischen Bedingungen ist der solare Gewinn gegenüber den Wärmeverlusten durch die ungedämmte Wand sonst erheblich reduziert.[1]

In die Trombe-Wand können Wasserbehälter integriert werden. Wasser als Speichermedium hat eine deutlich höhere Wärmespeicherfähigkeit als Beton.[3]

Eine wassergefüllte Wand mit 20 cm Dicke wirkt ebenso ausgleichend wie eine 20 cm starke Lehmwand. Da das Wasser zirkuliert, hat eine weitere Vergrößerung der Wandstärke beim Wasserbehälter jedoch einen deutlich geringeren Effekt auf den Wärmedurchgang als eine entsprechende Erhöhung der Wandstärke der Lehmwand. Mazria, E.

Siehe auch

- Tagsüber heizt sich die Trombewand durch einfallende Sonnenstrahlung auf. Die von beiden Seiten der Wand darauf abgegebene Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) wird vom Glas zurück zur Wand reflektiert.

- Mit einer von der Masse der Wand und der Wärmekapazität des Materials abhängenden Zeitverzögerung (Phasenverschiebung) wird die Wärme an die Innenräume abgegeben.

- Durch eine halbhohe Wand lässt sich der direkte Einfall der Sonnenstrahlen ins Gebäude mit der Aufheizung der Speichermasse kombinieren.

Literatur

- J. I. Yellot u. a.: An Analysis of National and International Examples of Solar Heated and/or Cooled Dwellings, with Emphasis on the Architectural Modifications Required to Integrate the Solar Sub-systems with the Dwelling. Arizona State University, College of Architecture, 1975.

- E. Bilgen, R. Jeldres: On the optimisation of Trombe wall solar collectors. In: American Society of Mechanical Engineers, 12, 1978.

- A. Chel u. a.: Energy conservation in honey storage building using Trombe wall. In: Energy and Buildings, 40, 2008, S. 1643–1650.

- W. Smolec, A. Thomas: Problems encountered in heat transfer studies of a trombe wall. In: Energy Conversion and Management, 35, 1994, S. 483–491.

- B. Chen u. a.: The effect of Trombe wall on indoor humid climate in Dalian, China. In: Renewable Energy, 31, 2006, S. 333–343.

Einzelnachweise

- ↑ a b S. Meyer: Wirkung eines hybriden Doppelfassadensystems auf die Energiebilanz und das Raumklima der dahinterliegenden Räume. Dissertation, TU Cottbus, 2001, S. 9

- ↑ TU Darmstadt: Trombewand ( vom 23. Oktober 2008 im Internet Archive)

- ↑ Passive Sonnenenergienutzung. energieroute.de; abgerufen am 19. Oktober 2008

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Ece Alan, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Effect of Wall Thickness to Fluctuation

Autor/Urheber: Ece Alan, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Half Trombe Wall with Direct Gain

Autor/Urheber: Jörg Blobelt , Lizenz: CC BY-SA 4.0

12.04.1988 DDR 5301 [99428] Hopfgarten (Thüringen), Am Weinberg (GMP: 50.986415,11.228131): Einfamilien-Doppelhaus. Erstes passives Solarhaus nach Plänen der Dozenten Dr. Gerhard Lindner und Dr. Jochen Gronau von der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Im Unterschied zu anderen Sonnenhäusern, wo vor allem Solarzellen und Wärmepumpen für die Umwandlung der Sonnenenergie sorgen, sind es hier ausschließlich bauliche Mittel, die die erwünschte Wärmeumwandlung sichern soll. Hinter der nahezu total verglasten Südaußenwand befinden sich schwarze Aluminiumplatten, die als Absorber dienen und die Luft im Spalt zwischen Glas und Absorber erwärmen, zur Zirkulation bringen und damit direkt die Räume beheizen. Das Wirkprinzip ist die Trombe-Wand, die von dem französischen Ingenieur Félix Trombe zusammen mit dem Architekten Jacques Michel 1956 in Font-Romeu-Odeillo-Via entwickelt wurde.

[R19880410D0012.TIF]19880412080NR.JPG(c)Blobelt

Autor/Urheber: Zielu20, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Trombe Wall

1 - summer sun rays

2 - winter sun rays

3 - roof

4 - dark painted glass

5 - chamber where the air is heated

6 - accumulation wall

7 - inlet of heated air to the room

8 - outlet of cooled air from the room

9 - room

10 - insulating walls

Autor/Urheber: Ece Alan, Lizenz: CC BY-SA 4.0

The Trombe wall passive-solar heating system during day time.

Autor/Urheber: Ece Alan, Lizenz: CC BY-SA 4.0

The Trombe wall working strategy during the night.