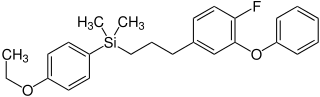

Silafluofen

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Silafluofen | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

| ||||||||||||||||||

| Summenformel | C25H29FO2Si | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung | farblose oder gelbliche ölige Flüssigkeit[1] | ||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 408,58 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand | flüssig | ||||||||||||||||||

| Dichte | 1,08 g·cm−3[1] | ||||||||||||||||||

| Siedepunkt | zersetzt sich[1] | ||||||||||||||||||

| Löslichkeit | nahezu unlöslich in Wasser (0,001 mg·l−1 bei 20 °C)[1] | ||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | |||||||||||||||||||

Silafluofen ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Pyrethroid-Ether[5], welche 1984 in Japan von Yoshio Katsuda bei Dainippon gefunden wurde.[6] In Deutschland erhielten Hoechst,[7] in Nordamerika FMC Patente.[8][9] 1991 wurde Silafluofen erstmals in Japan zugelassen. Es ist deutlich weniger fischtoxisch als die anderen Pyrethroide.[10]

Gewinnung und Darstellung

Silafluofen kann durch eine mehrstufige Reaktion dargestellt werden. Zuerst werden 3-Chlor-4-fluornitroanilin und Natriumnitrit umgesetzt, deren Produkt dann mit Bromwasserstoff und Kupfer(II)-bromid bromiert wird. Das Produkt reagiert nun mit dem Grignard-Reagenz hergestellt aus 3-Brompropen. Danach wird 4-Ethoxyphenyldimethylsilan unter Anwesenheit von Hexachloridoplatinsäure addiert. Das Zwischenprodukt reagiert nun mit Natriumphenolat zum Endprodukt.[11]

Verwendung

In Japan wird Silafluofen seit 1995 als Pflanzenschutzmittel in verschiedenen Kulturen eingesetzt. Für Fische ist es weniger giftig als andere Pyrethroide, was insbesondere beim Nassreisanbau von Bedeutung ist.[5] Silafluofen wird als Insektizid und Termitizid vor allem im Holzschutz verwendet.[10] Es eignet sich dafür wegen seiner Stabilität gegenüber Abbau im Boden, durch Sonnenlicht oder durch Basen.[6]

Zulassung

Der Wirkstoff Silafluofen war in der EU nie für Pflanzenschutzmittel zugelassen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind keine Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff zugelassen.[12]

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Eintrag zu Silafluofen in der Pesticide Properties DataBase (PPDB) der University of Hertfordshire, abgerufen am 17. Dezember 2013.

- ↑ Eintrag zu (4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 23. Juli 2016. (JavaScript erforderlich)

- ↑ Eintrag zu (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. August 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- ↑ Datenblatt Silafluofen, PESTANAL bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 17. Dezember 2013 (PDF).

- ↑ a b c d Yoshio Katsuda, Yoshihiro Minamite, Charunee Vongkaluang: Development of Silafluofen-Based Termiticides in Japan and Thailand. In: Insects. 2, 2011, S. 532–539, doi:10.3390/insects2040532.

- ↑ a b New Applications of Silafluofen to Termite Control.

- ↑ Patent EP0224024: Neue Silanderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung, sie enthaltende Mittel und ihre Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel. Angemeldet am 21. Oktober 1986, veröffentlicht am 20. Juni 1990, Anmelder: Hoechst AG.

- ↑ Patent US4709068: Compounds containing a dimethylsilane core and a phenoxybenzyl substituent are found to exhibit pyrethroid-like activity toward insects with low toxicity to fish. Angemeldet am 2. Juni 1986, veröffentlicht am 24. November 1987, Anmelder: FMC Corporation.

- ↑ Patent US4883789A: Substituted phenyltrialkylsilane insecticides. Angemeldet am 9. Februar 1987, veröffentlicht am 28. November 1989, Anmelder: FMC Corp, Erfinder: Scott M. Sieburth.

- ↑ a b Alexander Grube: Totalsynthese neuer Spinosynanaloga. Cuvillier, Göttingen 2007, ISBN 3-86727-439-8, S. 28 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Thomas A. Unger: Pesticide Synthesis Handbook. William Andrew, 1996, ISBN 0-8155-1853-6, S. 970 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission: Eintrag zu Silafluofen in der EU-Pestiziddatenbank; Eintrag in den nationalen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, abgerufen am 18. Februar 2016.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) Piktogramm für gesundheitsgefährdende Stoffe.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for environmentally hazardous substances

Strukturformel von Silafluofen