Rahnisdorf

Rahnisdorf Stadt Herzberg (Elster) | |

|---|---|

| Koordinaten: | 51° 41′ N, 13° 10′ O |

| Höhe: | 80 m ü. NHN |

| Eingemeindung: | 31. Dezember 2001 |

| Postleitzahl: | 04916 |

| Vorwahl: | 035363 |

Rahnisdorf ist ein Ortsteil der amtsfreien Stadt Herzberg (Elster) im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg.[1]

Geschichte

Ersterwähnung und Ortsnamendeutung

Rahnisdorf wurde erstmals urkundlich 1380 als Rademerstorff erwähnt. Spätere Schreibweisen des Ortes waren 1429 Rademsdorff, 1448 Radompstorff, 1451 Radenstorff, 1485 Rademanßtorff, 1531 Raenstorff, 1550 Ranßdorff, 1555 Ransdorff und 1753 Rahnsdorff. Der Ortsname ist ein slawisch-deutscher Mischname der aus dem altsorbischen Personennamen Radoměr, und dem deutschen -dorf besteht.[2]

Ortsgeschichte

1550 lebten in Rahnisdorf sieben besessene Mann, darunter ein Lehnrichter, vier Anspanner und zwei Gärtner, die unmittelbar dem Amt Lochau unterstanden. Die Ortsflur grenzte mit der Annaburger Heide und den Dörfern Buckau und Mahdel. Rahnisdorf war bereits im 16. Jahrhundert nach Buckau eingepfarrt.

Auf Bitten des Oberforst- und Wildmeisters Johann Günther aus Annaburg übergab ihm Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen am 17. August 1680 wiederkäuflich die dem Amt Annaburg gehörigen Dörfer Rahnisdorf und Buckau mit allem Zubehör für 1500 Taler. Bereits 1679 waren die Verhandlungen zu dieser Übergabe abgeschlossen. Damals war dem in Rahnisdorf befindlichen Rittergut die Schriftsässigkeit übertragen worden, die 1695 erneuert wurde. Auf Gesuch des neuen Besitzers des Ritterguts Rahnisdorf, Christoph Heinrich von Minckwitz, verlieh Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen am 21. Oktober 1734 dem Rahnisdorfer Rittergut die Rechte eines altschriftsässigen Rittergutes. Es folgten verschiedene adelige und bürgerliche Gutsbesitzer.

1820[3] erwarb die Familie von Palombini Gut Rahnisdorf und das in der Nähe befindliche Schloss Grochwitz, vertreten durch Joseph Friedrich von Palombini. Seine Nachfahre, der Jurist und Landrat des alten Kreises Schweinitz, Camillo Freiherr von Palombini (1862–1918). Sein Sohn Baron Kraft von Palombini (1899–1976) als letzter Vertreter der Familie stand nachweislich im Kontakt mit dem Widerstand des NS-Regimes, hatte aber auch Schwierigkeiten Rahnisdorf und Grochwitz zu halten. Anfang der 1920er Jahre betrug die Gutsgröße 300 ha.[4]

Rahnisdorf war Sitz eines 1849 aufgelösten Patrimonialgerichts, zu dem auch Buckau gehörte. Seit 1928 waren der Ort Rahnisdorf und das Rittergut eine zusammengehörende Gesamtgemeinde. Bis 1950 blieb die Zugehörigkeit zum Landkreis Scheinitz.

Verwaltungszugehörigkeit

Rahnisdorf gehörte bis 1806 zum kurfürstlichen, dann zum königlich sächsischen Amt Annaburg und wurde 1816 Teil des Landkreises Schweinitz. Ab 1952 gehörte der Ort zum Kreis Herzberg, welcher dann 1993 im Landkreis Elbe-Elster aufging.

Weblinks

- Rahnisdorf im Genealogischen Ortsverzeichnis

- Beitrag in der RBB-Sendung Landschleicher vom 19. November 2006

- Rahnisdorf auf den Seiten von Herzberg (Elster)

Einzelnachweise

- ↑ Stadt Herzberg (Elster) – Ortsteile nach § 45 Kommunalverfassung – Bewohnte Gemeindeteile – Wohnplätze. In: service.brandenburg.de. Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 5. November 2016; abgerufen am 6. November 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Walter Wenzel: Die Ortsnamen des Schweinitzer Landes. Akademie-Verlag, Berlin 1964. (zugleich Dissertation, Leipzig 1960)

- ↑ Walter von Hueck, Friedrich Wilhelm Euler: Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser 1985. A (Uradel). In: Dt. Adelsarchiv (Hrsg.): GHdA. Band XVIII, 87. Carlowitz. C. A. Starke, 1985, ISSN 0435-2408, S. 98.

- ↑ Oskar Köhler, Gustav Wesche, H. Krahmer: Niekammer’s Landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, Band V, Provinz Sachsen. 1922. Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und Güter von ungefähr 20 ha herab mit Angabe der Gutseigenschaft, des Grundsteuerertrages, der Gesamtfläche und des Flächeninhalts der einzelnen Kulturen. In: Mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer zu Halle a. S. (Hrsg.): Verzeichnis der für die Landwirtschaft wichtigen Behörden und Körperschaften. 3. Auflage. V der Reihe von Paul Niekammer, Kreis Schweinitz. Reichenbach’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1922, S. 212–213 (slub-dresden.de [abgerufen am 9. April 2023]).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Wappen der amtsfreien Stadt Herzberg (Elster), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg.

- Wappenbeschreibung

- „In Silber auf grünem Dreiberg ein schreitender roter Hirsch (mit 12 Enden).“

Namen und Wappen erhielt der Ort durch Dietrich von Brehna, der hier 1254 eine Münzstätte betrieb und sein Wappentier der Stadt gab. Es ist ein redendes Wappen, denn es stützt sich auf den Ortsnamen, der ursprünglich „Hirschberg“ bedeutete. Das Wappenbild mit der Umschrift: „SECRETVM HERCZBERCH“ ist erstmals an einer Urkunde des Jahres 1391 zu sehen. Den Ortsnamen versucht eine Sage zu erklären, wonach Albrecht der Bär an der Stelle, an der er auf einer Jagd einen Kapitalhirsch erlegte, die Stadt gründete und sie Hirschberg nannte.

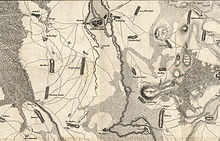

Bestätigt durch den Innenminister des Landes Brandenburg am 19. Januar 1993. Der hier dargestellte Aufriss in stilisierter Form ist seit 2019 in Gebrauch.Ausschnitt Herzberg (aus Teil Herzberg) der Karte "Situations und Cabinets=Carte von einem anderen Teile des Churfürstentums Sachsen" von Major Isaak Jacob von Petri