Quetzalcoatlus

| Quetzalcoatlus | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rekonstruiertes Lebensbild sich vierbeinig fortbewegender Quetzalcoatlus. Einer hat einen juvenilen Titanosaurier erbeutet. | ||||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||||

| Oberkreide (Maastrichtium) | ||||||||||||

| 72 bis 66 Mio. Jahre | ||||||||||||

| Fundorte | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Quetzalcoatlus | ||||||||||||

| Lawson, 1975 | ||||||||||||

| Arten | ||||||||||||

| ||||||||||||

Quetzalcoatlus ist eine Gattung von Flugsauriern (Pterosauria) aus der späten Oberkreide von Nordamerika (72 bis 66 mya). Als einer der größten bekannten Pterosaurier war er auch eines der größten flugfähigen Tiere der Erdgeschichte. Die Gattung ist nach der mesoamerikanischen Gottheit Quetzalcoatl benannt, die meist als gefiederte Schlange dargestellt wurde. Der Artzusatz der Typusart Q. northropi, der ersten wissenschaftlich beschriebenen Art der Gattung, erinnert an John Knudsen Northrop, einen Konstrukteur von Nurflügelflugzeugen.

Beschreibung

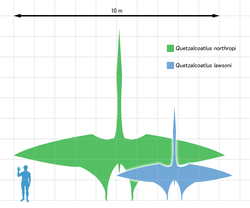

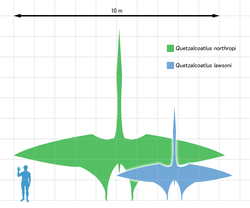

Die Flügelspannweite von Quetzalcoatlus northropi war innerhalb der Fachwelt lange umstritten. Schätzungen bewegten sich in den 1970er und 80er Jahren zwischen 5,25 und 25,81 Meter.[1] Neuere Berechnungen schätzen die Flügelspannweite von Quetzalcoatlus northropi auf 10 bis 11 Meter.[2][3] Der Rumpf war im Vergleich zur Flügelspannweite sehr klein. Auch die Schätzungen zum Gewicht von Quetzalcoatlus northropi gehen weit auseinander und reichen von 30 bis zu 544 Kilogramm.[2] Quetzalcoatlus lawsoni war mit einer Flügelspannweite von vermutlich 4,5 Metern etwa halb so groß wie Quetzalcoatlus northropi.[2]

Quetzalcoatlus hatte einen langen dünnen Hals, auch sein Schnabel war lang, zahnlos und schmal. Schnabelspitzen sind bislang nicht gefunden worden, sodass noch unklar ist, ob Quetzalcoatlus ähnlich zu anderen Pterosauriern wie z. B. Ornithocheirus dort einen Knochenkamm trug. Wie bei anderen Pterosauriern war der vierte Finger jeder Vorderkralle stark verlängert und bildete die Begrenzung der Flughaut, die sich zwischen dem Körper und den Armen der Tiere spannte.

Entdeckungsgeschichte

Entdeckung von Quetzalcoatlus northropi

Das erste Fossil dieses Flugsauriers wurde im Januar 1971 von dem Studenten Douglas A. Lawson im texanischen Big-Bend-Nationalpark entdeckt. Unter der Anleitung von Wann Langston, Jr. führte Lawson Feldarbeit für seine Masterarbeit durch. Die beiden hatten bereits 1970 gemeinsam Ausgrabungen durchgeführt, bei denen Lawson das erste Fossil eines Tyrannosaurus rex in Texas entdeckt hatte. Nun stieß Lawson bei Arbeiten in einem Flussbett auf Knochen, die ausgesprochen hohl waren und sich durch dünne Knochenwände auszeichneten. Lawson und Langston identifizierten den Fund daher als die Überreste eines Pterosauriers. Im November 1971 kamen beide für weitere Ausgrabungen zurück, bei denen sie weitere Knochen fanden. Die Funde von Lawson und Langston waren Fragmente eines linken Flügels und beinhalteten unter anderem eine Elle und das Ende des Flügelfingers. Dabei fiel ihnen auf, dass die gefundenen Fossilien im Vergleich größer waren als die aller bis dahin bekannten Pterosaurier.[4] Bis ins Jahr 1974 hinein gab es noch weitere Ausgrabungen an der Fundstelle, die auch einige weitere fossilen Überreste desselben Individuums zutage förderten.[5]

Verwirrung um Taxonomie

Lawson beschrieb die Funde in seiner Masterarbeit als Pteranodon gigas. Diese Bezeichnung blieb aber inoffiziell, da Erstbeschreibungen in Masterarbeiten laut den internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur nicht anerkannt werden. Im Jahr 1975 stellte Lawson seine Funde in der Fachzeitschrift Science vor. Er stellte die Hypothese auf, dass es sich um das bislang größte bekannte fliegende Tier handelte, legte aber keine offizielle Erstbeschreibung vor.[6] In einem weiteren Paper stellte Lawson Erklärungsansätze vor, wie ein so großes Tier fliegen konnte, und nutzte dabei erstmals den Namen Quetzalcoatlus northropi.[7] Doch auch dies stellte keine anerkannte Erstbeschreibung nach wissenschaftlichen Standards dar, denn Lawson beschrieb keinerlei Merkmale, anhand derer Quetzalcoatlus von anderen Pterosauriern hätte unterschieden werden können. Diese Unklarheit führte später zu Diskussionen innerhalb der Fachwelt. Robert M. Sullivan und Denver W. Fowler statuierten 2011 beispielsweise, dass es keine hinreichende Erstbeschreibung gebe und Quetzalcoatlus northropi daher als nomen nudum anzusehen sei.[8] Alexander Averianov vertrat hingegen die Ansicht, dass die beiden Arbeiten von Lawson insgesamt betrachtet ausreichen, um Quetzalcoatlus zu einem gültigen Taxon zu machen.[9] Lawson hatte in seinem zweiten Paper allerdings nicht explizit auf sein erstes verwiesen, sodass die Festsetzung des Namens streng genommen ohne die Beschreibung von Fossilmaterial erfolgte und deshalb ungültig war. Laut den Regeln der International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) durfte der Name zudem nicht für andere Beschreibungen verwendet werden.[10] Dennoch nutzten Forschende über Jahrzehnte hinweg die Bezeichnung Quetzalcoatlus northropi in ihren Arbeiten. Dies führte dazu, dass 2017 mehrere Forschende vorschlugen, sowohl Quetzalcoatlus als Gattungsname als auch northropi als Artname für gültig zu erklären, um Kohärenz zu gewährleisten und Verwirrung im Falle einer Umbenennung zu vermeiden.[11] 2019 gab die ICZN diesem Vorschlag statt, erklärte Quetzalcoatlus northropi endgültig zu einem gültigen Taxon und erkannte Lawson als Erstbeschreiber an.[12]

Entdeckung von Quetzalcoatlus lawsoni

1973 kehrte Wann Langston, Jr. mit einem Team von Forschenden zum Big-Band-Nationalpark zurück. Ihr Ziel war es ursprünglich, im Nordosten des Parks Fossilien von Alamosaurus zu bergen. Das Teammitglied Bill Amaral stieß bei Ausgrabungen allerdings auf die Überreste eines Pterosauriers. Bis ins Jahr 1974 hinein konnte das Team ein Ptosaurier-Skelett ausgraben, das deutlich mehr Knochenfragmente enthielt als der Fund von Lawson. Nach und nach kamen zudem Fossilien weiterer Individuen zum Vorschein. Douglas A. Lawson nahm auf zwei von ihnen Bezug, als er 1975 seine eigenen Funde vorstellte, und mutmaßte, dass auch sie Quetzalcoatlus northropi zuzurechnen seien.[6] Von 1976 bis 1981 führte Langston immer wieder Ausgrabungen in der Nähe der Stelle durch, an der Amaral damals auf den ersten Pterosaurier gestoßen war, und fand immer mehr fossile Überreste weiterer Pterosaurier. Der Ausgrabungsort wurde deshalb auch als Pterodactyl Ridge („Kamm des Pterodactylus“) bekannt. Dabei begann Langston allmählich die Hypothese von Lawson infrage zu stellen, da alle gefundenen Individuen deutlich kleiner waren als das von Lawson gefundene Fossil. Seine Zweifel äußerte er 1981 in einem Beitrag für den Scientific American erstmals öffentlich.[13] In einem Paper zur Anatomie des Schädels von Quetzalcoatlus, das er 1996 gemeinsam mit Alexander Kellner verfasste, nutzten die beiden Paläontologen für die Individuen aus dem Pterodactyl Ridge die Bezeichnung Quetzalcoatlus sp.[14] So machten sie deutlich, dass die Funde aus ihrer Sicht nicht Quetzalcoatlus northropi zuzuordnen seien, sondern eine bislang unbekannte Art von Quetzalcoatlus darstellten. Eine hinreichende Erstbeschreibung legte Langston aber bis zu seinem Tod 2013 nicht vor.

So blieben die Funde aus dem Pterodactyl Ridge jahrzehntelang ohne offiziellen Namen. Erst 2021 legte Brian Andres aufbauend auf Aufzeichnungen von Langston eine valide Erstbeschreibung vor. Er wählte das Epitheton lawsoni für die neue Quetzalcoatlus-Art aus, um Douglas A. Lawson zu ehren.[15]

Weitere Funde

Die meisten Pterosaurier-Funde aus dem Big-Bend-Nationalpark werden Quetzalcoatlus zugeschrieben, jedoch nicht alle. Einige der im Pterodactyl Ridge gefundenen Individuen sind zu schlecht erhalten, um zweifelsfrei identifiziert zu werden.[16] Darüber hinaus gibt es noch das Individuum TMM 42489-2, von dem Teile des Schädels, des Kiefers und des Halses erhalten sind. Insbesondere der Kiefer fällt auf, da er deutlich kürzer ist, als es für Q. lawsoni zu erwarten wäre. Aufgrund dieser Besonderheit identifizierte Brian Andres 2021 das Fossil als eine neue Pterosaurier-Art: Wellnhopterus brevirostris.[17]

Auch Pterosaurier-Funde außerhalb des Big-Bend-Nationalparks wurden in der Vergangenheit zunächst Quetzalcoatlus zugeordnet. So vermuteten 1982 Philip J. Currie und Dale Russell, dass ein im Dinosaur Provincial Park gefundener Oberschenkelknochen aus dem Campanium von einem Quetzalcoatlus stamme.[18] 2019 wurden allerdings sämtliche Überreste von Azhdarchidae aus dem Dinosaur Provincial Park nochmals eingehender untersucht und anschließend der neu beschriebenen Gattung Cryodrakon zugeordnet.[19] Ähnlich verhielt es sich mit einem Pterosaurier-Flügel aus der Two-Medicine-Formation, der 1992 Quetzalcoatlus zugeschrieben wurde.[20] Verschiedene Forschende zogen diese Zuordnung später in Zweifel.[21][22] Auch einige Halswirbel aus der Hell-Creek-Formation stammten wohl nicht wie zunächst vermutet[23] von Quetzalcoatlus, sondern von Infernodrakon.[24]

Paläobiologie

Fortbewegung

Am Boden

Es wird vermutet, dass Azhdarchidae durchaus geübt darin waren, sich quadruped am Boden fortzubewegen.[25] Auch im Falle von Quetzalcoatlus dürften die Hinterbeine deutlich kürzer gewesen sein als die langen Flügelknochen, sodass seine Flügel im Stehen vermutlich den Boden berührten. Die Anatomie der Schulterknochen von Quetzalcoatlus machte es dem Tier jedoch unmöglich, seine Vorderbeine am Boden nach vorne zu schwingen. Quetzalcoatlus musste daher erst z. B. seinen linken Vorderarm zur Seite anheben, um dann mit dem linken Hinterbein einen Schritt nach vorne zu machen. Danach konnte das Vorderbein wieder abgesetzt und derselbe Prozess auf der anderen Seite wiederholt werden.[26]

In der Luft

Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung war noch völlig unklar, wie es Quetzalcoatlus northropi möglich war zu fliegen. 1985 führte der auf Luftfahrt spezialisierte Physiker Paul MacCready ein Experiment durch, in dem er teste, ob ein Quetzalcoatlus-Modell mit den damals angenommenen Körpermaßen flugfähig war. Tatsächlich blieb das mit einem Autopilot gesteuerte Modell mithilfe einer Mischung aus Segelflug und Flügelschlägen in der Luft.[27] Allerdings war MacCreadys Modell erheblich leichter als heutige Schätzungen des Gewichts von Quetzalcoatlus northropi. 2010 kam der Paläontologe Donald Henderson zu dem Ergebnis, dass Quetzalcoatlus northropi über 500 Kilogramm gewogen haben müsse. Dieses für fliegende Tiere exorbitant hohes Gewicht nahm er zum Anlass, um die These aufzustellen, dass Quetzalcoatlus northropi eigentlich flugunfähig gewesen sei.[28] Hendersons Vermutung stieß in der Fachwelt mehrheitlich auf Kritik. Insbesondere die Paläontologen Michael Habib und Mark P. Witton bekräftigten mehrfach, dass Quetzalcoatlus northropi flugfähig gewesen sei.[29][30] Dabei kritisierten sie beispielsweise, dass Hendersons Gewichtsschätzungen zu hoch seien, da sie auf veralteten Modellen der Anatomie von Pterosauriern basieren würden.[30]

Die Flugfähigkeit von Quetzalcoatlus northropi wird mittlerweile kaum noch angezweifelt. Es wird vermutet, dass die Tiere ähnlich zu heutigen großen Vögeln wie z. B. Altweltgeiern thermische Luftströmungen ausnutzten, um so den Energieverbrauch beim Fliegen zu reduzieren. Quetzalcoatlus konnte vermutlich aus eigener Kraft vom Boden aus starten, musste dazu jedoch erst mit den Hinterbeinen einige Meter in die Luft springen.[31][26] Kontrovers diskutiert wird allerdings weiterhin, unter welchen Bedingungen Quetzalcoatlus flog. Aus Sicht eines Teams um Kevin Padian war die Flugmuskulatur aller Quetzalcoatlus-Arten sehr kräftig, sodass es sich um hervorragende Flieger gehandelt haben müsse.[32] Michael Habib schätzte bereits 2010, dass Quetzalcoatlus tagelang in der Luft bleiben und dabei eine Strecke von 13.000 bis 19.000 Kilometern zurücklegen konnte.[29] Im Gegensatz dazu kam ein Team aus französischen und japanischen Forschenden 2022 zu dem Schluss, dass Quetzalcoatlus nicht so gut an den thermischen Segelflug angepasst war wie spätere Vögel. Deshalb sei er vermutlich nicht oft geflogen und habe auch nur kurze Strecken zurückgelegt.[33]

Ernährung

Zur Ernährungsweise von Quetzalcoatlus gibt es verschiedene Theorien. Gegen die ältere Annahme, dass er sich, ähnlich einem Marabu, von Aas ernährte, spricht, dass der Schnabel dafür nicht stabil genug war. Die Tiere hätten somit darauf warten müssen, dass andere Prädatoren Kadaver aufreißen, um dann von diesen fressen zu können.[26]

1984 äußerte Lev Alexandrovich Nesov die Vermutung, dass sich Quetzalcoatlus und andere Azhdarchidae von Fisch ernährt haben und ähnlich zu heutigen Scherenschnäbeln gejagt haben könnten.[34] Demnach wäre Quetzalcoatlus dicht über der Wasseroberfläche geflogen und hätte sie mit seinem Schnabel durchpflügt, bis dieser ein Beutetier berührt, das dann mit zurückgeworfenen Kopf verschluckt wird. Bisherige Funde von Schädeln von Azhdarchidae weisen allerdings keinerlei Ähnlichkeiten mit denen von Scherenschnäbeln auf. Bestimmte für diese Form der Jagd notwendige Merkmale fehlten ihnen demnach, was es überaus unwahrscheinlich macht, dass sie sich auf diese Weise ernährten.[25]

Wann Langston Jr. mutmaßte 1981, dass Quetzalcoatlus mit seinem Schnabel im Schlick in der Nähe von Flüssen nach Wirbellosen gegraben haben könnte.[13] Thomas M. Lehman hält diese Ernährungsweise insbesondere für den kleineren Quetzalcoatlus lawsoni für möglich.[35] Die meisten Tiere, die durch Schlick waten, haben aber große und breite Füße. Die bislang von Azhdarchidae gefundenen Fußabdrücke sind relativ klein, was auch diese Hypothese eher unwahrscheinlich erscheinen lässt.[25]

Nach aktuellem Kenntnisstand gilt es am wahrscheinlichsten, dass Azhdarchidae wie Quetzalcoatlus an Land auf Futtersuche gingen. Demnach stellten sie dort kleineren Beutetieren nach, die sie mit ihrem Schnabel fingen und dann im ganzen verschluckten.[36][37] Einen Vorläufer dieser Theorie hatte Gregory S. Paul bereits 1987 ins Spiel gebracht, als dieser mutmaßte, dass Quetzalcoatlus Frösche, Fische und Schildkröten an Flussufern aufsammelte und fraß.[38]

Paläoökologie

Während der Kreidezeit breitete sich über große Teile Nordamerikas ein flaches Epikontinentalmeer aus, der Western Interior Seaway. Das Klima in Texas während dieser Zeit ähnelte dem heutiger tropischer Meeresküsten. Quetzalcoatlus lebte am Ufer des Meeres an den Überschwemmungsgebieten und Lagunen.

Literatur

- Memoir 19: The Late Cretaceous pterosaur Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). Sonderausgabe des Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021 (online).

- Peter Wellnhofer: The illustrated encyclopedia of pterosaurs. Crescent Books, New York NY 1991, ISBN 0-517-03701-7.

Weblinks

- Big Bend National Park (englisch)

- Im Senckenbergmuseum

- http://www.wired.com/wiredscience/2013/11/absurd-creature-of-the-week-quetz

- So konnten schwere Flugdinosaurier in die Lüfte steigen

Einzelnachweise

- ↑ James C. Brower, Julia Veinus: Allometry of Pterosaurs. In: The University of Kansas Paleontological Contributions. Nr. 105, 1981, S. 1–32, hier S. 23 (ku.edu [abgerufen am 9. Oktober 2025]).

- ↑ a b c Brian Andres, Wann Langston Jr.: Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 46–202, hier S. 47, doi:10.1080/02724634.2021.1907587 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Mark P. Witton, Michael B. Habib: On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness. In: PLoS ONE. Band 5, Nr. 11, 2010, S. 1–18, hier S. 2, doi:10.1371/journal.pone.0013982.

- ↑ Matthew A. Brown, J. Chris Sagebiel, Brian Andres: The discovery, local distribution, and curation of the giant azhdarchid pterosaurs from Big Bend National Park. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 2–20, hier S. 5 ff., doi:10.1080/02724634.2020.1780599 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Matthew A. Brown, J. Chris Sagebiel, Brian Andres: The discovery, local distribution, and curation of the giant azhdarchid pterosaurs from Big Bend National Park. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 2–20, hier S. 8, doi:10.1080/02724634.2020.1780599 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ a b Douglas A. Lawson: Pterosaur from the Latest Cretaceous of West Texas: Discovery of the Largest Flying Creature. In: Science. Band 187, Nr. 4180, 1975, S. 947–948, doi:10.1126/science.187.4180.947.

- ↑ Douglas A. Lawson: Response: Could Pterosaurs Fly? In: Science. Band 188, Nr. 4189, 1975, S. 676–678, doi:10.1126/science.188.4189.676.b.

- ↑ Robert M. Sullivan, Denver W. Fowler: Navajodactylus boerei, n. gen., n. sp., (Pterosauria, ?Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous Kirtland Formation (upper Campanian) of New Mexico. In: Robert M. Sullivan, S. G. Lucas, J. A. Spielmann (Hrsg.): Fossil Record 3. New Mexico Museum of Natural History and Science, Albuquerque 2011, S. 393–404, hier S. 393 (researchgate.net [abgerufen am 4. Oktober 2025]).

- ↑ Alexander Averianov: Review of taxonomy, geographic distribution, and paleoenvironments of Azhdarchidae (Pterosauria). In: ZooKeys. Band 432, 2014, S. 1–107, hier S. 10 (researchgate.net [abgerufen am 4. Oktober 2025]).

- ↑ Brian Andres, Wann Langston Jr.: Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 46–202, hier S. 63, doi:10.1080/02724634.2021.1907587 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Brian Andres, Kevin Padian, Timothy B. Rowe, Christopher J. Bell, Matthew A. Brown, J. Chris Sagebiel, Thomas M. Lehman, James R. Cunningham: Case 3728 — Quetzalcoatlus northropi (Reptilia, Pterosauria): proposed availability and attribution of authorship to lawson, 1975. In: The Bulletin of Zoological Nomenclature. Band 74, 2017, S. 34–37, doi:10.21805/bzn.v74.a010.

- ↑ International Commission on Zoological Nomenclature: Opinion 2440 (Case 3728) – Quetzalcoatlus northropi Lawson, 1975 (Reptilia, Pterosauria): generic and specific names ruled available with the indicated authorship. In: Bulletin of Zoological Nomenclature. Band 76, 2019, S. 155–156, doi:10.21805/bzn.v76.a047.

- ↑ a b Wann Langston Jr.: Pterosaurs. In: Scientific American. Band 244, Nr. 2, 1981, S. 122–136, doi:10.1038/scientificamerican0281-122.

- ↑ Alexander W. A. Kellner, Wann Langston Jr.: Cranial remains of Quetzalcoatlus (Pterosauria, Azhdarchidae) from Late Cretaceous sediments of Big Bend National Park, Texas. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 16, Nr. 2, 1996, S. 222–231, doi:10.1080/02724634.1996.10011310.

- ↑ Brian Andres, Wann Langston Jr.: Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 46–202, hier S. 85 ff., doi:10.1080/02724634.2021.1907587 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Brian Andres, Wann Langston Jr.: Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 46–202, hier S. 57, doi:10.1080/02724634.2021.1907587 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Brian Andres, Wann Langston Jr.: Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 46–202, hier S. 185 ff., doi:10.1080/02724634.2021.1907587 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Philip J. Currie, Dale A. Russell: A giant pterosaur (Reptilia: Archosauria) from the Judith River (Oldman) Formation of Alberta. In: Canadian Journal of Earth Sciences. Band 19, Nr. 4, 1982, S. 894–897, doi:10.1139/e82-074.

- ↑ David W. E. Hone, Michael B. Habib, François Therrien: Cryodrakon boreas, gen. et sp. nov., a Late Cretaceous Canadian azhdarchid pterosaur. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 39, Nr. 3, 2019, doi:10.1080/02724634.2019.1649681 (qmul.ac.uk [abgerufen am 23. Oktober 2025]).

- ↑ Kevin Padian, Matt Smith: New light on Late Cretaceous pterosaur material from Montana. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 12, Nr. 1, 1992, S. 87–92, doi:10.1080/02724634.1992.10011433.

- ↑ Alexander Averianov: Review of taxonomy, geographic distribution, and paleoenvironments of Azhdarchidae (Pterosauria). In: ZooKeys. Band 432, 2014, S. 1–107, hier S. 44 (researchgate.net [abgerufen am 4. Oktober 2025]).

- ↑ Rebecca Starkey, Michael Habib, W. Scott Persons: A pteranodontid wing with traces of extensive invertebrate scavenging from the Pierre Shale (Sharon Springs Member, Campanian–Maastrichtian), east central Wyoming (Niobrara County). In: Cretaceous Research. Band 158, 2024, doi:10.1016/j.cretres.2024.105837.

- ↑ Michael D. Henderson, Joseph E. Peterson: An azhdarchid pterosaur cervical vertebra from the Hell Creek Formation (Maastrichtian) of southeastern Montana. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 26, Nr. 1, 2006, S. 192–195, doi:10.1671/0272-4634(2006)26[192:AAPCVF]2.0.CO;2.

- ↑ Henry N. Thomas, David W. E. Hone, Timothy Gomes, Joseph E. Peterson: Infernodrakon hastacollis gen. et sp. nov., a new azhdarchid pterosaur from the Hell Creek Formation of Montana, and the pterosaur diversity of Maastrichtian North America. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 44, Nr. 4, 2024, doi:10.1080/02724634.2024.2442476.

- ↑ a b c Mark P. Witton, Darren Naish: A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology. In: PLOS ONE. Band 3, Nr. 5, 2008, doi:10.1371/journal.pone.0002271.

- ↑ a b c Nadja Podbregar: Geheimnisse des Quetzalcoatlus gelüftet. Paläontologen ermitteln, wie der größte Flieger aller Zeiten flog, lief und fraß. In: scinexx.de. 8. Dezember 2021, abgerufen am 4. Oktober 2025.

- ↑ Paul MacCredy: The Great Pterodactyl Project. In: Engineering & Science. Band 49, Nr. 2, 1985, S. 18–24 (scribd.com [abgerufen am 17. Oktober 2025]).

- ↑ Donald Henderson: Pterosaur body mass estimates from three-dimensional mathematical slicing. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 30, Nr. 3, 2010, S. 768–785, doi:10.1080/02724631003758334 (rero.ch [PDF; abgerufen am 17. Oktober 2025]).

- ↑ a b Reid R. Frazier: Peerless Pterosaur Could Fly Long-Distance For Days. In: National Public Radio. 22. November 2010, abgerufen am 17. Oktober 2025.

- ↑ a b Mark P Witton, Michael B. Habib: On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness. In: PLOS ONE. Band 5, Nr. 11, 2010, doi:10.1371/journal.pone.0013982.

- ↑ Kevin Padian, James R. Cunningham, Wann Langston Jr., John Conway: Functional morphology of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 218–251, hier S. 245 f., doi:10.1080/02724634.2020.1780247 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Kevin Padian, James R. Cunningham, Wann Langston Jr., John Conway: Functional morphology of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 218–251, hier S. 247, doi:10.1080/02724634.2020.1780247 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Yusuke Goto, Ken Yoda, Henri Weimerskirch, Katsufumi Sato: How did extinct giant birds and pterosaurs fly? A comprehensive modeling approach to evaluate soaring performance. In: PNAS Nexus. Band 1, Nr. 1, 2022, S. 1–16, doi:10.1093/pnasnexus/pgac023.

- ↑ Lev A. Nesov: Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central Asia. In: Paleontological Journal. Band 18, 1984, ISSN 0031-0301, S. 38–49.

- ↑ Thomas M. Lehman: Habitat of the giant pterosaur Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea): a paleoenvironmental reconstruction of the Javelina Formation (Upper Cretaceous), Big Bend National Park, Texas. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 21–45, hier S. 42, doi:10.1080/02724634.2019.1593184 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Mark P. Witton, Darren Naish: Azhdarchid pterosaurs: water-trawling pelican mimics or “terrestrial stalkers”? In: Acta Palaeontologica Polonica. Band 60, Nr. 3, 2015, S. 651–660 (pan.pl [PDF; abgerufen am 19. Oktober 2025]).

- ↑ Kevin Padian, James R. Cunningham, Wann Langston Jr., John Conway: Functional morphology of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 41, 2021, S. 218–251, hier S. 222, doi:10.1080/02724634.2020.1780247 (Supplement zu Nr. 2).

- ↑ Gregory S. Paul: Pterodactyl habits – real and radio-controlled. In: Nature. Band 328, Nr. 6130, 1987, S. 481, doi:10.1038/328481a0.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Mark Witton and Darren Naish, Lizenz: CC BY 3.0

Life restoration of a group of giant azhdarchids, Quetzalcoatlus northropi, foraging on a Cretaceous fern prairie. A juvenile titanosaur has been caught by one pterosaur, while the others stalk through the scrub in search of small vertebrates and other food.

Autor/Urheber: Ghedoghedo, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fossil of Quetzalcoatlus, an extinct pterosaur.

Autor/Urheber: Fafner (Location=Naturmuseum Senckenberg), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Quetzalcoatlus northropi

Autor/Urheber: Connor Ashbridge, Lizenz: CC BY 4.0

Life reconstruction of Quetzalcoatlus lawsoni

Autor/Urheber: Matt Martyniuk (Dinoguy2), Mark Witton and Darren Naish, Lizenz: CC BY 3.0

Size comparison of the azhdarchid pterosaurs Quetzalcoatlus northropi and Quetzalcoatlus lawsoni, with a human. Modified from a diagram featured in Witton and Naish (2008).

Northrop YB-49 Flying wing, a heavy bomber prototype Cropped version of Image:YB49-1 300.jpg Northrop YB-49 flying wing. The YB-49 was the jet-propelled variant of the company's XB-35 bomber. Eight Allison J35 engines, each delivering 3,750 pounds of thrust, gave the flying wing a top speed of 510 mph, or more than 100 mph faster than its prop-driven predecessor. Flight testing revealed stability problems which could not be corrected with existing technology. The second aircraft crashed on June 5, 1948, killing its five-man crew. Edwards AFB was subsequently named for one of its crew members, Capt. Glen W. Edwards.