Polyamine

Unter Polyamine werden meist gesättigte, offenkettige oder cyclische organische Verbindungen zusammengefasst, mit endständigen Aminogruppen, unterbrochen von einer wechselnden Anzahl sekundärer Aminogruppen.[1] Polyamine sind je nach Kettenlänge farblos bis gelblich gefärbt und sind entweder flüssig oder fest.

Die systematische Benennung nach der IUPAC-Nomenklatur wird mit Aza- vorgenommen.[1]

Biogene Polyamine

Die biogenen Polyamine Putrescin (1,4-Diaminobutan, Put), Spermidin (Spd) und Spermin (Spm) sind kleine polykationische Moleküle. Sie sind in allen lebenden Zellen vorhanden und interagieren mit Ribonukleinsäuren und Desoxyribonukleinsäuren sowie Proteinen, deren Tertiärstrukturen sie stabilisieren.[2][3] Die Menge an Polyaminen in der Zelle korreliert mit dem Gehalt an RNA.[4] Polyamine sind essentiell für die Zellvermehrung und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Proteinbiosynthese. Die zelluläre Synthese von Put aus Ornithin mit Hilfe der Ornithindecarboxylase ist ein geschwindigkeitsbestimmender Schritt bei der Entstehung der Polyamine. Spd entsteht aus Put mit Hilfe von Spermidin-Synthase, und Spm wird aus Spd mit Hilfe von Spermin-Synthase synthetisiert. Der dabei jeweils übertragene Propylaminrest stammt von decarboxyliertem S-Adenosylmethionin (dc-SAM), das mit Hilfe der S-Adenosylmethionin-Decarboxylase (SAM-DC) gebildet wird. Der Abbau von Spm zu Spd und weiter zu Put mit Hilfe der N1-Acetyltransferase[5] gefolgt von der Polyamin Oxidase[6] ermöglicht den eukaryonten Zellen eine wachstumsabhängige Polyamin-Homöostase. Bei Krebserkrankungen ist die Zellkonzentration und die Ausscheidungsrate von Polyaminen deutlich erhöht.[7]

Die Polyamine Putrescin und 1,5-Diaminopentan (Cadaverin) entstehen auch beim bakteriellen Abbau von tierischem Gewebe (Verwesung) aus den Aminosäuren Ornithin bzw. Lysin. Ihnen schrieb man früher Leichengift-Charakter zu und nannte sie Ptomaine.[8] Tatsächlich sind diese biogenen Amine aber kaum giftig.[9]

Technische Polyamine

Polyamine wie z. B. 1,2-Diaminocyclohexan, 4,4′-Diaminodiphenylsulfon 1,5-Diamino-2-methylpentan, Diethylentriamin, Hexamethylendiamin, Isophorondiamin, Triethylentetramin und Trimethylhexamethylendiamin finden unter anderem als Härtungsmittel für Epoxidharze sowie zur Herstellung von Polyamiden Verwendung.[1] Di- und Triamine mit primären Aminogruppen werden durch Umsetzung mit Phosgen in die entsprechenden Di- und Tri-Isocyanate überführt, die für die Herstellung von Polyurethanen benutzt werden.[10]

Zu den polymeren Polyaminen werden unter anderem die Polyethylenimine und kationische Flockungsmittel, die quartäre Ammoniumgruppen enthalten, gerechnet.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Eintrag zu Polyamine. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 13. Juni 2014.

- ↑ Celia White Tabor und Herbert Tabor: Polyamines. In: Annual Reviews of Biochemistry. Nr. 53, 1984, S. 749–790, doi:10.1146/annurev.bi.53.070184.003533.

- ↑ J. Jänne et al.: Genetic approaches to the cellular functions of polyamines in mammals. In: FEBS (Hrsg.): European Journal of Biochemistry. Nr. 271, 2004, S. 877–894, doi:10.1111/j.1432-1033.2004.04009.x.

- ↑ H.M. Wallace et al.: A perspective of polyamine metabolism. In: Biochemical Society (Hrsg.): Biochemical Journal. Band 376, 2003, S. 1–14, doi:10.1042/BJ20031327.

- ↑ Anthony E Pegg: Spermidine/spermine-N(1)-acetyltransferase: a key metabolic regulator. In: Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. Band 294, Nr. 6, Juni 2008, S. E995–1010, doi:10.1152/ajpendo.90217.2008.

- ↑ N. Seiler, F. N. Bolkenius, B. Knödgen, P. Mamont: Polyamine oxidase in rat tissues. In: Biochim. Biophys. Acta. Band 615, Nr. 2, Oktober 1980, S. 480–488, doi:10.1016/0005-2744(80)90514-8.

- ↑ Nikolaus Seiler: How important is the oxidative degradation of spermine? Minireview article. In: Amino Acids. Nr. 26. Springer Verlag, 2004, S. 317–319, doi:10.1007/s00726-004-0090-8.

- ↑ Eintrag zu Ptomaine. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 13. Juni 2014.

- ↑ Anthony E. Pegg: Toxicity of Polyamines and their metabolic products. In: American Chemical Society (Hrsg.): Chemical Research in Toxicology. Nr. 26, 2013, S. 1782–1800, doi:10.1021/tx400316s.

- ↑ Hans Kittel, Walter Krauß (Hrsg.): Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen. Band 2: Bindemittel für lösemittelhaltige und lösemittelfreie Systeme. 2., erweiterte und neubearbeitete Auflage, Hirzel, Stuttgart u. a. 1998, ISBN 3-7776-0886-6.

Auf dieser Seite verwendete Medien

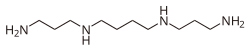

Skeletal formula of spermidine (N1-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine).

Struktur von Butan-1,4-diamin

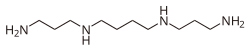

Chemical structure of spermine.