Physiker

Als Physiker (von altgriechisch φυσικόςphysikós, deutsch ‚Naturforscher‘) oder Physikerin wird eine Person bezeichnet, die sich wissenschaftlich mit Themen der Physik befasst.

Berufsfeld

Physiker sind in verschiedenen Berufsfeldern tätig: Sie bearbeiten Aufgaben in der Grundlagen- und Industrieforschung, Entwicklung, Produktion, Beratung, Organisation und Verwaltung, im Marketing, im öffentlichen Dienst und in der Lehre an Schulen und Hochschulen. Dabei wenden sie Methoden der theoretischen, experimentellen und angewandten Physik an. Unverzichtbares Werkzeug ist die Mathematik.

Ein Teil der Physiker bleibt nach Studium und Promotion in der universitären Forschung und Lehre. In der Regel sind sie dann auf ein Spezialgebiet orientiert, wie zum Beispiel Kernphysik und Elementarteilchenphysik, Reaktorphysik, Atom-, Hochenergiephysik und Molekularphysik, Clusterphysik, Festkörperphysik, Hydrodynamik, Aerodynamik, Thermodynamik, Optik und Laserphysik, Akustik, Elektrodynamik, Plasmaphysik und Tieftemperaturphysik, Astrophysik, Extraterrestrische Physik, Biophysik, Atmosphärenphysik oder Ozeanographie.

Viele Physiker sind in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen fast aller Branchen tätig, zum Beispiel im Maschinen- oder Fahrzeugbau, der Rundfunk- und Nachrichtentechnik, der Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Energieerzeugung und -verteilung oder der chemischen Industrie. Physiker, die auf Lehramt studiert haben, arbeiten in der Regel als Lehrer an Schulen. Etwa 25 % der rund 6.500 deutschen Patentanwälte haben ursprünglich – vor einer juristischen Zusatzausbildung – Physik studiert.[1]

Laut einer im Februar 2010 veröffentlichten Studie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG),[2] durchgeführt vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, ist die Situation für Physiker am Arbeitsmarkt schlechter als bei den übrigen Akademikern. Auf der Basis von Daten, die aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes erhoben wurden, lässt sich die Erwerbslosenquote für alle diejenigen im erwerbsfähigen Alter bis 65 Jahre berechnen, die als Physiker ausgebildet wurden, d. h., die ein Physikstudium an einer Universität oder Fachhochschule abgeschlossen haben (Ausbildungsberuf Physiker). Diese Quote lag im Jahr 2007 bei 4,5 Prozent und war damit etwas höher als die durchschnittliche Erwerbslosigkeit bei Akademikern (3,9 Prozent), allerdings geringer als die Erwerbslosenquote der Gesamtbevölkerung (8,6 Prozent). Die Werte lassen sich nur bedingt mit den Arbeitslosenzahlen der Bundesagentur für Arbeit vergleichen, die für 2011 eine Arbeitslosenquote für Physiker und Mathematiker von 5,8 %[3] (bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) angibt, da die Arbeitssuchenden dort nicht nach dem Ausbildungsberuf, sondern nach dem gewünschten Zielberuf erfasst werden. Aus dieser Statistik fallen also alle Physiker heraus, die eine Stelle in einem anderen Beruf suchen, z. B. im IT-Bereich. Aus der DPG-Arbeitsmarktstudie wird deutlich, dass die Bundesagentur für Arbeit nur ca. ¼ der Menschen mit einem Abschluss in Physik erfasst.

Der Unterschied in den Quoten wird zudem dadurch beeinflusst, dass verschiedene Grundgesamtheiten für die Ermittlung der Quote zu Grunde gelegt wurden. So besteht beispielsweise ein Unterschied zwischen Arbeitslosen und Erwerbslosen (siehe Wikipedia-Artikel zur Arbeitslosenstatistik); außerdem betrachtet die Statistik der Bundesagentur für Arbeit Physiker, Statistiker und Mathematiker gemeinsam.

Ende 2014 waren in Deutschland etwa 14.800 Personen als Physiker beschäftigt, darunter 2.600 Frauen. Im Jahr 2013 betrug die Arbeitslosenquote unter Physikern, Mathematikern und Statistikern 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Zeitraum 2008–2013 ist seit 2014 die Zahl der offenen Stellen stark gesunken, vor allem in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Bei den Berufsanfängern, deren Zahl bis ca. 2018 noch anstieg, nahm auch die Arbeitslosigkeit zu. 2015 waren etwa 1.800 Physiker als arbeitslos gemeldet (2008: ca. 800).[4]

Charakteristika

Physiker arbeiten nicht selten in Berufsfeldern, die dem eigentlichen Physikstudium fremd sind (vgl. z. B. diese Liste bekannter Physiker in anderen Berufsfeldern), etwa bei Finanzdienstleistern wie Banken oder Versicherungen. Viele Physiker, vor allem aus der Geophysik und der Meteorologie, sind in der Informatik mit der Programmierung von Modellen komplexer Systeme beschäftigt.

In ihrem Studium erlernen Physiker den Prozess der mathematischen Modellierung und seiner Überprüfbarkeit. Obwohl diese Fähigkeit im Studium primär auf physikalische Fragestellungen angewandt wird, finden sich Anwendungsgebiete auch in anderen Bereichen der Technik und Naturwissenschaften und darüber hinaus.

Ausbildung

An deutschen und Schweizer Universitäten wurden die Diplom-Studiengänge im Fach Physik im Laufe des Bologna-Prozesses durch Bachelor/Master-Studiengänge ersetzt.[5][6] Ein Bachelor-Studium der Physik vermittelt üblicherweise Grundlagen der experimentellen und theoretischen Physik sowie der Mathematik.[7]

Neben den Fachstudiengängen Physik gibt es Bachelor/Master-Studiengänge mit Schwerpunkt Physik, etwa zum Physikingenieur,[8] sowie Lehramtsstudiengänge.[6]

Die Regelstudienzeit eines Bachelorstudiengangs liegt bei 6 Semestern, ein Masterstudiengang ist auf 4 Semester angesetzt. Die durchschnittliche tatsächliche Studiendauer liegt allerdings mit etwa 7,7 Semestern im Bachelor sowie 5,6 Semester im Master deutlich darüber.[9]

Literatur

- Karl von Meyenn (Hrsg.): Die großen Physiker. Band 1: Von Aristoteles bis Kelvin; Band 2: Von Maxwell bis Gell-Mann. 1997, ISBN 3-406-41151-7.

- Emilio Segrè: Die großen Physiker und ihre Entdeckungen.

- Band 1: Von den fallenden Körpern zu den elektromagnetischen Wellen (From Falling Bodies to Radio Waves). Piper Verlag, München 1986, (Original Freeman, San Francisco 1984).

- Band 2: Von den Röntgenstrahlen zu den Quarks (From X-Rays to Quarks). Piper Verlag, München 1984, (Original Freeman, San Francisco 1980).

Siehe auch

Weblinks

- Physikerinnen und Physiker im Beruf Eine Studie im Auftrag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. durchgeführt vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (PDF: 8,9 MB)

- Wo arbeiten Physiker? aus dem Physik Journal der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

- Informationsportal pro-physik.de

Einzelnachweise

- ↑ Rainer Scharf: Physiker erobern physikferne Berufe. Physik Journal 6 (2007) Nr. 8/9, S. 109

- ↑ Oliver Koppel: Physikerinnen und Physiker im Beruf – Arbeitsmarktentwicklung, Einsatzmöglichkeiten und Demografie. Studie im Auftrag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Hrsg.: Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Köln Januar 2010 (Online [PDF; 3,3 MB; abgerufen am 15. September 2018]).

- ↑ Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA:Berufe im Spiegel der Statistik: Physiker/innen, Physikingenieure/innen, Mathematiker/innen ( vom 7. Januar 2016 im Internet Archive)

- ↑ Arbeitsmarkt für Physikerinnen und Physiker. In: Physik-Journal, 14 (2015) 12, S. 41–43.

- ↑ Informationen zum Physikstudium. Abgerufen am 15. September 2025.

- ↑ a b Georg Düchs, Erich Runge: Statistiken zum Physikstudium in Deutschland 2024. Konferenz der Fachbereiche Physik, 2024, abgerufen am 15. September 2025.

- ↑ BERUFENET - Bundesagentur für Arbeit. Abgerufen am 15. September 2025.

- ↑ Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Steckbrief Physikingenieur/in. 1. Juni 2011 (BERUFENET [PDF; abgerufen am 7. Mai 2019]).

- ↑ Georg Düchs und Erich Runge: Statistiken zum Physikstudium in Deutschland 2023. Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2023, abgerufen am 15. September 2025.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Marie Curie, cropped from File:614x921 píxel, file size:94KB, MIME type:image/jpeg

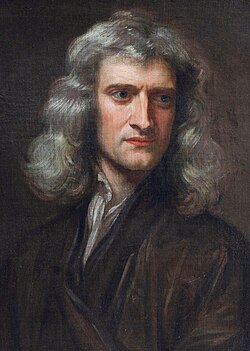

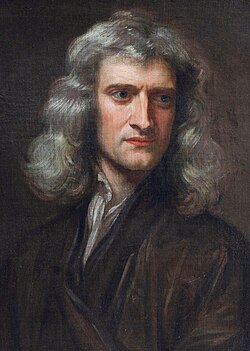

Porträt des Isaac Newton (1642-1727). This is a copy of a painting by Sir Godfrey Kneller (1689).