Parlamentarischer Rat

| Parlamentarischer Rat | |

|---|---|

| Basisdaten | |

| Sitz: | Pädagogische Akademie, Bonn |

| Erste Sitzung: | 1. September 1948 |

| Abgeordnete: | 65 |

| Aktuelle Legislaturperiode | |

| Vorsitz: | Präsident Konrad Adenauer, CDU Erster Vizepräsident Adolph Schönfelder, SPD Zweiter Vizepräsident Hermann Schäfer, FDP/LDP/DVP |

| Sitzverteilung: | |

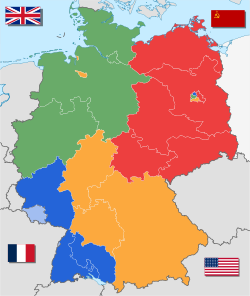

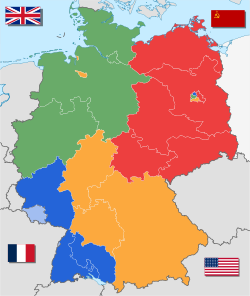

Der Parlamentarische Rat war eine von elf deutschen Länderparlamenten der drei Westzonen gewählte Versammlung, die von September 1948 bis Mai 1949 in Bonn tagte. Sie sollte nach der drei Jahre zuvor mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgten Niederschlagung der NS-Diktatur einen auf demokratischen Prinzipien beruhenden politischen Neuanfang für Deutschland einleiten.

Am 8. Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, eine verfassungs- und staatsrechtliche Basis für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland (Westdeutschland), die noch von der Zustimmung der Länderparlamente und der Genehmigung der Militärgouverneure der Westzonen abhing. Zusätzlich schuf er mit dem Wahlgesetz zum ersten Bundestag und zur ersten Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland die Voraussetzungen für die am 14. August 1949 erfolgende erste Bundestagswahl sowie für die erste Wahl des Bundespräsidenten, die am 12. September 1949 stattfand.

Vorgeschichte

Auf Grundlage der Frankfurter Dokumente der westlichen Siegermächte, zu denen die Länderchefs in den auf der Rittersturz-Konferenz[1] verabschiedeten Koblenzer Beschlüssen Stellung nahmen, sollte für den neuen, provisorischen Weststaat anstelle einer dauerhaften Verfassung zunächst nur ein „Grundgesetz“[2] geschaffen werden. Auch der Name „Parlamentarischer Rat“ war aus diesem Provisoriumsgedanken entstanden, da man eine namentliche Nationalversammlung als Verfassungsgeber als zu endgültig ansah und man einer späteren deutschen Wiedervereinigung nicht vorgreifen wollte. Während der zwei Jahre zuvor gegründete Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die gegenwärtige Wirtschaft neu ordnen sollte, lag der Fokus des Parlamentarischen Rats auf der Schaffung der Grundlagen für einen demokratischen Rechtsstaat. Neben der Aufgabe, aus den Vorarbeiten des Konvents von Herrenchiemsee ein Grundgesetz als Verfassung[3] auszuarbeiten, gehörten auch die gesetzlichen Regelungen für eine freie Wahl der zukünftigen Legislative sowie einer Bundesversammlung dazu. Auch die rechts- und verfassungspolitischen Vorarbeiten des Zonenbeirats des britischen Besatzungsgebietes (15. Februar 1946 bis 29. Juni 1948) gingen später in die Beratungen des Parlamentarischen Rates ein.

Am 13. August 1948 beschlossen die elf westdeutschen Regierungschefs, dass der Parlamentarische Rat in Bonn eine Verfassung ausarbeiten sollte.[4] Bonn wurde gegenüber Celle, Frankfurt am Main und Karlsruhe vorgezogen. Die Entscheidung, dass Bonn der „vorläufige Sitz der Bundesorgane“ sein soll,[5] wurde am 11. Oktober 1948 auf einem vorbereitenden Verfassungskonvent in Düsseldorf von den Innenministern bzw. Innensenatoren getroffen.

Bildung des Parlamentarischen Rates

Die Länderchefs der drei westlichen Besatzungszonen trafen am 26. Juli 1948 auf der Grundlage einer entsprechenden Verständigung mit den drei Militärgouverneuren vom selben Tage eine Vereinbarung der Ministerpräsidenten über den Parlamentarischen Rat.[6] Darin verpflichteten sie sich, den Parlamenten ihrer Länder den Entwurf eines Gesetzes für die Wahl von Abgeordneten zu dem Parlamentarischen Rat vorzulegen und die Namen der gewählten Abgeordneten dem von ihnen am 15. Juli 1948 errichteten gemeinsamen Büro spätestens bis zum 16. August 1948 mitzuteilen. Ein Verfassungsausschuss arbeitete sodann ein Modell-Gesetz über die Errichtung des Parlamentarischen Rates aus, das von einem Teil der Länderparlamenten ohne wesentliche Änderungen angenommen wurde; ein anderer Teil der Landtage verfuhr nach eigenen Wahlregularien.[7]

Die 65 stimmberechtigten Mitglieder wurden nicht in allgemeiner direkter Wahl, sondern von den einzelnen Landesparlamenten gewählt. Entsprechendes galt für die fünf nicht stimmberechtigten Mitglieder, die die Berliner Stadtverordnetenversammlung am 6. September 1948 wählte.[8] Diese Verfassunggebende Versammlung war somit kein Parlament, sondern eine parlamentarische Versammlung mit von den Landtagen der westdeutschen Länder gewählten Mitgliedern – 61 Männer und vier Frauen.[9] Abgesehen davon entsprachen Aufbau und Struktur des Parlamentarischen Rates dem einer demokratischen Legislative[10] mit Abgeordneten, Präsidium, Fraktionen und Ausschüssen.[11]

Zusammensetzung

Dem Parlamentarischen Rat gehörten 65 stimmberechtigte Abgeordnete der westlichen Besatzungszonen sowie fünf nicht stimmberechtigte Abgeordnete aus West-Berlin an. Während der Beratungen des Parlamentarischen Rates legten sechs Abgeordnete ihr Mandat nieder und ein Mitglied verstarb. Mit den sieben von den Länderparlamenten gewählten Ersatzmitgliedern hatte der Parlamentarische Rat insgesamt 77 Mitglieder.[10] Die Abgeordneten schlossen sich zu Fraktionen und Gruppen zusammen. Das Patt der großen Parteien zwang zur Einigung in den entscheidenden Fragen und verhinderte, dass eine Partei allein dem Grundgesetz ihren Stempel aufdrücken konnte.

Auch wenn zeitgenössisch von den „Vätern des Grundgesetzes“ gesprochen wird, waren unter den Abgeordneten auch vier Frauen (6 %), nämlich Friederike Nadig (SPD), Elisabeth Selbert (SPD), Helene Weber (CDU) und Helene Wessel (Zentrum), die heute als Mütter des Grundgesetzes bezeichnet werden.

Der Parlamentarische Rat war von Juristen und Beamten dominiert. Ersatzmitglieder eingeschlossen, waren zwölf der Abgeordneten Landesminister, darunter fünf Justizminister. 47 Abgeordnete waren zuvor oder zur Zeit des Parlamentarischen Rates verbeamtet. Einen akademischen Abschluss hatten 51 Abgeordnete, darunter 32 ein juristisches und elf ein wirtschaftswissenschaftliches Examen. Viele Abgeordnete hatten bereits in der Weimarer Republik bedeutende Ämter bekleidet. Elf Abgeordnete waren zuvor Mitglieder des Reichstages und drei hatten bereits an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung von 1919 mitgearbeitet. Hermann Höpker-Aschoff (FDP) war zwischen 1925 und 1931 preußischer Finanzminister gewesen, Paul Löbe (SPD) langjähriger Präsident des Reichstages. Weiterhin gab es zahlreiche Professoren, darunter ausgewiesene Verfassungsexperten wie Carlo Schmid (SPD). Sekretär des Parlamentarischen Rates war Oberregierungsrat Hans Troßmann (CSU).

Viele Abgeordnete hatten in der Zeit des Nationalsozialismus unter Verfolgung, Berufsverbot oder Inhaftierungen gelitten. Einige Abgeordnete hatten ins Ausland fliehen müssen, fünf Abgeordnete waren in einem KZ interniert gewesen. Andere Abgeordnete blickten auf mehr oder weniger einflussreiche Karrieren während der NS-Zeit zurück oder waren in den Terror des NS-Regimes nach der „Machtergreifung“ verstrickt gewesen. Zu diesem Personenkreis gehörten der CDU-Abgeordnete Hermann von Mangoldt (Professor für Öffentliches Recht), der FDP-Abgeordnete Hermann Höpker-Aschoff (Chefjurist der Haupttreuhandstelle Ost), der DP-Abgeordnete Hans-Christoph Seebohm (Mitbegründer der Egerländer Bergbau AG, die als „Auffanggesellschaft“ zur Übernahme „arisierten“ Eigentums gegründet wurde), der Arisierungsexperte der Dresdner Bank Paul Binder (CDU) oder der frühere SA-Obertruppführer Adolf Blomeyer (CDU).

Ältestes Mitglied und damit Alterspräsident war Adolph Schönfelder (SPD; 73 Jahre zum Zeitpunkt der Eröffnung). Jüngster Abgeordneter war Kaspar Seibold (CSU; 33 Jahre). Das zuletzt verstorbene Mitglied war Hannsheinz Bauer (SPD; mit 96 im Jahr 2005 verstorben).

Präsidium

Die erste Sitzung am 1. September 1948 wurde von Alterspräsident Adolph Schönfelder (SPD) eröffnet, welcher dann die Sitzungsleitung an den gewählten Präsidenten Konrad Adenauer übergab.

| Präsident | Fraktion | Stellvertreter | Partei | Schriftführer | Fraktion bzw. Gruppe |

|---|---|---|---|---|---|

| Konrad Adenauer | CDU/CSU | Adolph Schönfelder | SPD | Helene Weber | CDU/CSU |

| Jean Stock | SPD | ||||

| Hermann Schäfer | FDP | Helene Wessel | Zentrum | ||

| Max Becker | FDP |

Sitzverteilung

Die von den Landesparlamenten der drei Westzonen gewählten Mitglieder teilten sich wie folgt auf:

| Sitzverteilung Parlamentarischer Rat | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Zone | Sitze | Land | CDU/CSU | SPD | FDP | DZP | DP | KPD | Gesamt |

| Amerikanische Besatzungszone | 25 | Bayern | 8 | 4 | 1 | – | – | – | 13 |

| Bremen | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||

| Hessen | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 6 | ||

| Württemberg-Baden | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 5 | ||

| Britische Besatzungszone | 32 | Hamburg | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |

| Niedersachsen | 2 | 4 | 1 | – | 2 | – | 9 | ||

| Nordrhein-Westfalen | 6 | 6 | 1 | 2 | – | 2 | 17 | ||

| Schleswig-Holstein | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | ||

| Französische Besatzungszone | 8 | Baden | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |

| Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | ||

| Württemberg-Hohenzollern | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | ||

| Zwischensumme | 65 | 27 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 65 | |

| beratende Stimme | 5 | Berlin | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 5 |

| Gesamt | 70 | 28 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 70 | |

Fraktionen

Es wurden drei Fraktionen und drei Gruppen gebildet.

| Fraktion | Vorsitz | Stellvertreter | Bemerkungen |

| CDU/CSU | Robert Lehr | Heinrich Rönneburg | bis Dezember 1948 |

| Anton Pfeiffer | Robert Lehr Adolf Süsterhenn | ab Dezember 1948 | |

| Theophil Kaufmann | Heinrich von Brentano | ab Mai 1949 | |

| SPD | Carlo Schmid | Walter Menzel Andreas Gayk Gustav Zimmermann Paul Löbe | |

| FDP | Theodor Heuss | ||

| Gruppe | Vorsitz | ||

| DP | Hans-Christoph Seebohm | ||

| DZP | Johannes Brockmann | ||

| KPD | Max Reimann | ||

Ausschüsse

Im Parlamentarischen Rat wurden die folgenden Ausschüsse gebildet:

| Ausschuss | Vorsitz | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |

|---|---|---|---|---|

| Hauptausschuss | Carlo Schmid | SPD | Heinrich von Brentano | CDU/CSU |

| Geschäftsordnungsausschuss | Adolph Schönfelder | SPD | Theophil Kaufmann | CDU/CSU |

| Ausschuss für Zuständigkeitsabgrenzung | Friedrich Wilhelm Wagner | SPD | Walter Strauß | CDU/CSU |

| Ausschuss für das Besatzungsstatut | Carlo Schmid | SPD | Heinrich von Brentano | CDU/CSU |

| Ausschuss für Grundsatzfragen | Hermann von Mangoldt | CDU/CSU | Georg-August Zinn | SPD |

| Ausschuss für Wahlrechtsfragen | Max Becker | FDP | Georg Diederichs | SPD |

| Ausschuss für Finanzfragen | Paul Binder | CDU/CSU | Jean Stock | SPD |

| Ausschuss für Organisation des Bundes | Robert Lehr | CDU/CSU | Rudolf Katz | SPD |

| Ausschuss für Verfassungsgerichtshof und Rechtspflege | Georg-August Zinn | SPD | Walter Strauß | CDU/CSU |

Beratungen

Die Eröffnungsfeier des Parlamentarischen Rates fand im Rahmen eines Festaktes am 1. September 1948 im Museum Alexander Koenig in Bonn statt.[12] Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Karl Arnold (CDU) hielt die Eröffnungsrede. Anschließend sprach der Hessische Ministerpräsident Christian Stock (SPD) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.[13] Die konstituierende Sitzung am selben Tag, die Konrad Adenauer (CDU) zum Präsidenten und Adolph Schönfelder (SPD) sowie Hermann Schäfer (FDP) zu Vizepräsidenten wählte,[14] fand wie alle weiteren Plenar- und Ausschusssitzungen in der Pädagogischen Akademie statt,[15] dem späteren Bundeshaus. Die CDU/CSU-Ratsfraktion kam in Königswinter unter, die SPD-Fraktion im Bad Honnefer Ortsteil Rhöndorf und die restlichen Fraktionen in Bonn. Die Besatzungsmächte unterhielten Verbindungsstäbe beim Parlamentarischen Rat: Frankreich und die USA in einer Doppelvilla in der Joachimstraße und Großbritannien in der Villa Spiritus.

Ergebnisse der Beratungen

Von den alliierten Westmächten bestimmtes Hauptziel der Schöpfer des Grundgesetzes war es, aus den Fehlern der Weimarer Republik und der Diktatur der Nationalsozialisten zu lernen. Inhaltlich sollte das Grundgesetz eine demokratische Ordnung auf bundesstaatlicher Grundlage mit rechtsstaatlichen Gewährleistungen schaffen und damit einen Gegenentwurf zum Totalitarismus des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. In bewusster Abgrenzung hierzu sowie zu Volksdemokratien sowjetischer Prägung bekannten sich die meisten Abgeordneten zur parlamentarischen Demokratie, zum Gedanken des materiellen Rechtsstaats und zum Prinzip der Gewaltenteilung.

Zu den vom Parlamentarischen Rat gezogenen Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik gehörten etwa die Festlegung materieller Schranken für Verfassungsänderungen in Art. 79 Abs. 3 GG. Einigkeit bestand über den Vorrang und die Normativität der Verfassung, die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung binden sollte. Vor allem wurden die Grundrechte gestärkt und die Rolle des Kanzlers aufgewertet. Zum Beispiel wurde statt eines einfachen das so genannte konstruktive Misstrauensvotum eingeführt. Auch wurde die Stellung des Bundespräsidenten neu gestaltet.

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren Vertreter einer streitbaren Demokratie und wollten dafür Sorge tragen, dass – anders als in der Weimarer Verfassung – Vorkehrungen getroffen wurden, die es Feinden der Demokratie unmöglich machen sollten, diese erneut auf legalem Wege zu untergraben. Als „Hüter der Verfassung“ wurde ein mit umfassenden Kompetenzen ausgestattetes Verfassungsgericht vorgesehen. Es sollte sicherstellen, dass das Recht als Grundlage der menschlichen Gesellschaft anerkannt und nicht die politische Zweckmäßigkeit zum höchsten Prinzip erhoben wird. Recht sollte vor Macht gehen. Die Herrschaft des Rechts und die Rechtsbindung aller staatlichen Machtäußerung sowie ihre prozessuale Sicherung wurden in Art. 20 Abs. 3 und Art. 19 Abs. 4 GG festgeschrieben.

Oberstes Ziel des Grundgesetzes war die Herstellung der Einheit aller Deutschen, wie es in der Präambel und in Artikel 23 zum Ausdruck gebracht wurde. Dabei musste jedoch auch auf die Interessen der (West-)Alliierten Rücksicht genommen werden, die in Detailfragen Nachbesserungen verlangten. Dies betraf insbesondere die Rolle Berlins, das nach dem Wunsch des Parlamentarischen Rats ein gleichberechtigtes Land sein sollte, während die Siegermächte auf dem Sonderstatus der Stadt bestanden, der sich unter anderem darin ausdrückte, dass die Berliner Abgeordneten im Deutschen Bundestag sowie die Vertreter Berlins im Bundesrat nur ein eingeschränktes Stimmrecht besaßen.

Verabschiedung des Grundgesetzes

Genau vier Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz am 8. Mai 1949 um 23:55 Uhr (wegen der politischen Bedeutung des vierten Jahrestags des Tags der Befreiung) nach 36-maligen Nachbesserungen mit 53 zu zwölf Stimmen. Gegen das Grundgesetz stimmten jeweils die beiden Abgeordneten der KPD, des Zentrums, der DP und sechs der acht CSU-Abgeordneten. Die drei westlichen Militärgouverneure gaben am 12. Mai ihr Einverständnis.

Ratifikation des Grundgesetzes durch die Landtage im Mai 1949

Vom 18. bis 21. Mai 1949 ratifizierten zehn von elf westdeutschen Landesparlamenten das Grundgesetz. Allein der Bayerische Landtag stimmte mehrheitlich gegen das Grundgesetz, das ihm zu wenig föderalistisch erschien, allerdings mit der Maßgabe, das Grundgesetz anzuerkennen, wenn zwei Drittel der Bundesländer es ratifizieren würden, was der Fall war (Art. 144 Abs. 1 GG).

Die West-Berliner Stadtverordnetenversammlung stimmte ebenfalls zu, als einziges Parlament ohne namentliche Abstimmung, sondern per Akklamation. Berlin war aber nicht relevant für das Erreichen der Zweidrittelschwelle der Länder. Mit der Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen als achtem Land war diese Schwelle überschritten.

Eine Zweidrittelmehrheit wie im Parlamentarischen Rat war – bis auf Baden, das ein solches Erfordernis in seiner Landesverfassung vorsah (Artikel 52 und 92) – nicht vorgeschrieben. Bis auf Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Württemberg-Hohenzollern stimmten aber in den anderen Ländern jeweils mehr als zwei Drittel der Abgeordneten zu.

| Landtag | Datum | Uhrzeit (MESZ) | Sitzungsnummer | Mitglieder gesamt | Ja-Stimmen | Prozent Zustimmung | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Nein-Stimmen aus Fraktion(en) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Württemberg-Baden | 18. Mai | ca. 14:05 Uhr | 1/121[16] | 100 | 80 | 80 | 10 | – | KPD |

| Rheinland-Pfalz | 18. Mai | ca. 15 Uhr | 1/59[17] | 101 | 91 | 90 | 8 | – | KPD |

| Baden | 18. Mai | ca. 15:50 Uhr | 1/2/13[18] | 60 | 49 | 82 | 2 | – | KPD |

| Hamburg | 18. Mai | ca. 20 Uhr | 1949/10[19] | 110 | 97 | 88 | 3 | – | KPD |

| Berlin | 19. Mai | ca. 16:10 Uhr | 2/14[20] | 98 | 98 | 100 (Akklamation) | – | – | – |

| Bayern | 20. Mai | ca. 1:30 Uhr | 1/110[21] | 180 | 63 | 35 | 101 | 9 | CSU[22], Ex-WAV-Fraktion |

| Hessen | 20. Mai | ca. 14:20 Uhr | 1/59[23] | 90 | 73 | 81 | 8 | – | KPD |

| Niedersachsen | 20. Mai | 17:14 Uhr | 1/67[24] | 149 | 98 | 66 | 37 | – | DP, KPD, Zentrum |

| Schleswig-Holstein | 20. Mai | ca. 17:40 Uhr | 1/21[25] | 70 | 59 | 84 | 6 | 1 | SSW |

| Nordrhein-Westfalen | 20. Mai | ca. 18:45 Uhr | 1/96[26] | 216 | 138 | 64 | 38 | – | KPD, Zentrum |

| Bremen | 20. Mai | ca. 19:20 Uhr | 1949/10[27] | 100 | 77 | 77 | 9 | 1 | KPD, DP |

| Württemberg-Hohenzollern | 21. Mai | ca. 20 Uhr | 1/60[28] | 62[29] | 34 | 55 | 16 | 1 | KPD, Teile der CDU |

Inkraftsetzung des Grundgesetzes

Das Grundgesetz wurde in der letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates am 23. Mai 1949 verkündet und im Bundesgesetzblatt vom selben Tag veröffentlicht.[30] Es trat in Westdeutschland mit Ablauf dieses Tages in Kraft (Art. 145 GG). Das Grundgesetz enthielt für Berlin (West) einige Sonderregelungen.

Das Wahlgesetz zum 1. Deutschen Bundestag und zur 1. Bundesversammlung wurde im Bundesgesetzblatt am 15. Juni 1949 (BGBl. Nr. 2) verkündet, eine Ergänzung folgte am 5. August 1949 (BGBl. Nr. 3). Der Parlamentarische Rat löste sich nach diesen Vorbereitungen auf. Die Wahl zum 1. Deutschen Bundestag fand am 14. August 1949 statt (zufällig auf den Tag genau am 30. Jahrestag des Inkrafttretens der Weimarer Reichsverfassung).

Siehe auch

Literatur

- Horst Risse: Der Parlamentarische Rat 1948–1949. Akten und Protokolle in 14 Bänden (1986–2009). Hrsg.: Bundesarchiv. Walter de Gruyter, Berlin 2010 (De Gruyter Online [abgerufen am 27. Oktober 2014] Hartmut Weber (wissenschaftliche Beratung)).

- Band: Johannes Volker Wagner (Bearb.): Vorgeschichte. Nr. 1, 1996, ISBN 3-486-81718-3.

- Band: Peter Bucher (Bearb.): Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee. Nr. 2, 2014, ISBN 978-3-486-81734-8, S. 816.

- Band: Wolfram Werner (Bearb.): Ausschuß für Zuständigkeitsabgrenzung. Nr. 3, 2010, ISBN 978-3-486-70232-3, S. 856.

- Band: Wolfram Werner (Bearb.): Ausschuß für das Besatzungsstatut. Nr. 4, 2010, ISBN 978-3-486-70233-0, S. 192.

- Band: Eberhard Pikart/Wolfram Werner (Bearb.): Ausschuß für Grundsatzfragen. Nr. 5, 2010, ISBN 978-3-486-70234-7, S. 1160.

- Band: Harald Rosenbach (Bearb.): Ausschuß für Wahlrechtsfragen. Nr. 6, 2010, ISBN 978-3-486-70235-4, S. 914.

- Band: Michael Hollmann (Bearb.): Entwürfe zum Grundgesetz. Nr. 7, 2010, ISBN 978-3-486-70236-1, S. 688.

- Band: Michael F. Feldkamp (Bearb.): Die Beziehungen des Parlamentarischen Rates zu den Militärregierungen. Nr. 8, 2010, ISBN 978-3-486-70237-8, S. 370.

- Band: Wolfram Werner (Bearb.): Das Plenum. Nr. 9, 2010, ISBN 978-3-486-70238-5, S. 739.

- Band: Michael F. Feldkamp (Bearb.): Ältestenrat, Geschäftsordnungsausschuß und Überleitungsausschuß. Nr. 10, 2010, ISBN 978-3-486-70227-9, S. LXXXIII (255 S.).

- Band: Michael F. Feldkamp (Bearb.): Interfraktionelle Besprechungen. Nr. 11, 2010, ISBN 978-3-486-70228-6, S. 309.

- Band: Michael F. Feldkamp/Inez Müller (Bearb.): Ausschuß für Finanzfragen. Nr. 12, 2010, ISBN 978-3-486-70229-3, S. LXIII (595 S.).

- Band: Edgar Büttner/Michael Wetterengel (Bearb.): Ausschuß für Organisation des Bundes/Ausschuß für Verfassungsgerichtshof und Rechtspflege. Nr. 13, 2010, ISBN 978-3-486-70230-9, S. XXXIX (1608 S.).

- Band: Michael F. Feldkamp (Bearb.): Hauptausschuß. Nr. 14, 2010, ISBN 978-3-486-70231-6, S. LIV (1976 S.).

- Michael F. Feldkamp: Die Entstehung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 1949. Eine Dokumentation. Hrsg.: Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 17020. Reclam-Verlag, Ditzingen 1999, ISBN 3-15-017020-6, S. 228.

- Michael F. Feldkamp: Der Parlamentarische Rat 1948–1949, die Entstehung des Grundgesetzes. Mit einem Geleitwort von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998, ISBN 3-525-01366-3, S. 231 (überarbeitete Neuausgabe).

- Michael F. Feldkamp: Der Parlamentarische Rat und die Entstehung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 1948 bis 1949. Option für die Europäische Integration und die Deutsche Einheit. Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin 2008, ISBN 978-3-940955-09-8, S. 36 (Volltext [PDF; 378 kB; abgerufen am 26. Oktober 2014]).

- Klaus-Berto von Doemming, Rudolf Werner Füßlein, Werner Matz: Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes. 2., um eine Einl. erw. Aufl., Neuausg. In: Peter Häberle (Hrsg.): Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, N. F. Band 1. Mohr Siebeck, 2010, ISBN 978-3-16-150432-7, ISSN 0075-2517, S. 824.

- Erna Wagner-Hehmke (Fotos), Helge Matthiesen (Text): Für immer Recht und Freiheit. Der Parlamentarische Rat 1948/49. Greven Verlag, Köln 2022, ISBN 978-3-7743-0945-6.

- Michael F. Feldkamp: Adenauer, die Alliierten und das Grundgesetz. Langen-Müller, München 2023, ISBN 978-3-7844-3654-8.

Weblinks

- Dossier: „Grundgesetz und Parlamentarischer Rat“. Bundeszentrale für politische Bildung, 1. September 2008, abgerufen am 27. Oktober 2014.

- Die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Bundeszentrale für politische Bildung, 1. September 2008, abgerufen am 23. Mai 2019.

- Arbeit des Parlamentarischen Rats: Deutschlandflagge. Wochenschau-Ausschnitt der „Welt im Film“. LeMO: Lebendiges Museum Online, abgerufen am 27. Oktober 2014.

- Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, abgerufen am 27. Oktober 2014.

- Angela Kirsch: Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, 10.–23. August 1948, in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 16. Juni 2014

Anmerkungen

- ↑ Frankfurter Dokumente. Übersicht im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Entstehung der Bundesrepublik: Das Grundgesetz. Übersicht im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Entstehung der Bundesrepublik: Traditionen der Verfassung. Übersicht im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Ergebnis der telefonischen Abstimmung: Bonn. Bundesrat, 13. August 2023, abgerufen am 20. März 2025.

- ↑ Entstehung der Bundesrepublik: Vorläufige Hauptstadt. Übersicht im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Vereinbarung der Ministerpräsidenten und nachfolgende Landesgesetze über den Parlamentarischen Rat (Juli/August 1948).

- ↑ Richard Ley: Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates. Ihre Wahl, Zugehörigkeit zu Parlamenten und Regierungen. Eine Bilanz nach 25 Jahren, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 4. Jg., Heft 3, September 1973, S. 373–391 (online); Rudolf Morsey: Dokumente zur künftigen politischen Entwicklung Deutschlands [„Frankfurter Dokumente“], 1. Juli 1948, 1000dokumente.de.

- ↑ C Rep. 001 (1.1): Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin, landesarchiv-berlin.de.

- ↑ Norbert Lammert (Hrsg.): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Mit einem Vorwort von Norbert Lammert, dtv, 2019, ISBN 978-3-423-43560-4.

- ↑ a b Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 bis 1999. Gesamtausgabe in 3 Bänden. (ZIP; 48,2 MB) Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, abgerufen am 26. Oktober 2014.

- ↑ Andreas Grau, Antoinette Lepper-Binnewerg: Entstehung zweier deutscher Staaten: Parlamentarischer Rat, LeMO des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

- ↑ Entstehung der Bundesrepublik: Parlamentarischer Rat und Grundgesetz. Übersicht im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49: Festakt, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Abgerufen am 15. August 2018.

- ↑ Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49: Konstituierung, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Abgerufen am 15. August 2018.

- ↑ Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49: Sitzungen, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Abgerufen am 15. August 2018.

- ↑ Plenarprotokolle des Landtags von Württemberg-Baden, 1. Wahlperiode, 121. Sitzung, S. 2968.

- ↑ Plenarprotokolle des Landtags von Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 59. Sitzung, S. 1533.

- ↑ Plenarprotokolle des Badischen Landtags, 2. Sitzungsperiode, 13. Sitzung, S. 23. Damals wurden die Sitzungen des Badischen Landtags nicht vom Beginn der Wahlperiode an nummeriert, sondern begannen mit jeder Sitzungsperiode neu. In der ersten und einzigen Wahlperiode (1947–1952) war es die insgesamt 48. Sitzung.

- ↑ Plenarprotokolle der Hamburgischen Bürgerschaft 1949, S. 340. Vor 1966 wurden die Sitzungen der Hamburgischen Bürgerschaft nicht fortlaufend nummeriert, sondern begannen jeweils am Jahresanfang mit der Nummer 1. In der 1. Wahlperiode (1946–1949) war es die insgesamt 60. Sitzung.

- ↑ Plenarprotokolle der Berliner Stadtverordnetenversammlung, 2. Wahlperiode, 14. Sitzung, S. 16.

- ↑ Plenarprotokolle des Bayerischen Landtags, 1. Wahlperiode, 110. Sitzung, S. 174.

- ↑ Lediglich die zwei CSU-Abgeordneten Hans Centmayer und Georg Hauck stimmten mit Ja. Im Parlamentarischen Rat hatten ebenfalls nur zwei CSU-Abgeordnete, Karl Sigmund Mayr und Kaspar Gottfried Schlör, für die Annahme gestimmt, der Rest war dagegen.

- ↑ Stenographischer Bericht über die 59. Sitzung des Hessischen Landtags, I. Wahlperiode, am 20. Mai 1949, S. 2111–2136.

- ↑ Plenarprotokolle des Niedersächsischen Landtags, 1. Wahlperiode, 67. Sitzung, Sp. 3696.

- ↑ Plenarprotokolle des Landtags von Schleswig-Holstein, 1. Wahlperiode, 21. Sitzung, S. 38.

- ↑ Plenarprotokolle des Landtags von Nordrhein-Westfalen, 1. Wahlperiode, 96. Sitzung, S. 2341.

- ↑ Plenarprotokolle der Bremischen Bürgerschaft 1949, S. 184. Damals wurden die Sitzungen der Bremischen Bürgerschaft nicht fortlaufend nummeriert, sondern begannen jeweils am Jahresanfang mit der Nummer 1. In der 2. Wahlperiode (1947–1951) war es die insgesamt 35. Sitzung.

- ↑ Plenarprotokolle des Landtags von Württemberg-Hohenzollern, 60. Sitzung, S. 1137.

- ↑ Zu diesem Zeitpunkt saßen zwei Mitglieder (CDU) für Lindau im Landtag von Württemberg-Hohenzollern, weil Lindau zwar zu Bayern, aber zur Französischen Zone gehörte. Es gab eine kurze Diskussion über die Zulassung dieser beiden Mitglieder zur Abstimmung, sie wurden schließlich zugelassen. Sie stimmten beide in namentlicher Abstimmung für das Grundgesetz, aber auch ohne sie wäre es zu einer Mehrheit von 32 von 60 Abgeordneten gekommen.

- ↑ BGBl. Nr. 1

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Simbel, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Außenfassade des Museums Koenig in Bonn.

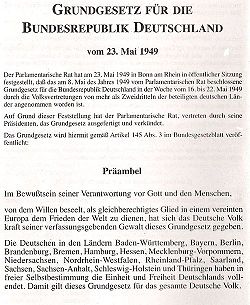

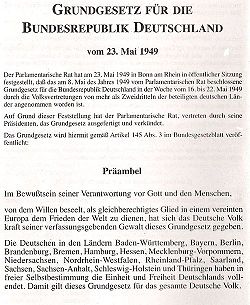

Präambel des Grundgesetzes in der Fassung des Einigungsvertrags 1990

Faksimile des Grundgesetzes von 1949, wie es jedes Mitglied des Parlamentarischen Rates erhielt (Exemplar von Theodor Heuss im Theodor-Heuss-Haus Stuttgart; Eigentum Familienarchiv Heuss).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 1949, Faksimile der Verkündungsformel

Basic Law for The Federal Republic of Germany 1949, facsimile of the official rendition.

Transcription of text is following:

Der Präsident des Parlamentarischen Rates gab bekannt, daß die Veröffentlichung des Grundgesetzes in der heute erscheinenden Nummer 1 des Bundesgesetzblattes erfolgt. Abschließend hat der Präsident des Parlamentarischen Rates festgestellt, daß mit der Feststellung der Annahme des Grundgesetzes, dessen Ausfertigung und Verkündung, das Grundgesetz für alle Länder der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone bindendes Recht geworden ist. Die Richtigkeit der vorstehenden urkundlichen Feststellungen und er Echtheit der eigenhändigen Unterschrift des Präsidenten des Parlamentarischen Rates bestätigen hier durch durch ihre eigene Unterschrift.

BONN AM RHEIN, den 23. Mai des Jahres Eintausendneunhundertneunundvierzig

(§ 5 Absatz 1 UrhG)Briefmarke der Deutschen Post AG aus dem Jahre 1998, 50 Jahre Parlamentarischer Rat

Autor/Urheber: WikiNight2, Lizenz: GFDL

Alliierte Besatzungszonen in Deutschland. Gebietsstand vom 8. Juni 1947 bis 22. April 1949.

Autor/Urheber: Sir James, Lizenz: CC BY 3.0

Deutschland, Bonn: Museum Koenig; Foyer: Gedenktafel Parlamentarischer Rat.