Musik des Mittelalters

Die Musik des Mittelalters oder Mittelalterliche Musik bezeichnet eine europäische Musik, wie sie seit dem 9. Jahrhundert aufgeschrieben wurde und in der Folgezeit bis etwa 1430 entstanden ist. Die Musikwissenschaft unterteilt das musikalische Mittelalter in drei Epochen:

- die Zeit seit der Entstehung des gregorianischen Gesangs bis etwa 1100 mit vorwiegend einstimmiger Musik

- die Musik des 12. und 13. Jahrhunderts (Notre-Dame-Schule) mit der Entwicklung mehrstimmiger Musik

- die Musik von etwa 1300 bis 1430 (Ars nova, Trecento) mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung unterschiedlicher Stile in verschiedenen Ländern.

Die Musik des Mittelalters gehört in der Musikwissenschaft zur Alten Musik und wurde im 15. Jahrhundert von der Musik der Renaissance abgelöst. Sie ist zu unterscheiden von der Musik der Mittelalterszene, wie sie heute auf Mittelaltermärkten dargeboten wird. Diese erhebt meist keinen Anspruch auf Authentizität.

Frühmittelalter

Gregorianischer Choral (liturgische Musik)

Der einstimmige, unbegleitete, liturgische Gesang der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache stellt die bedeutendste Quelle der Kenntnis über den Stand der Musikentwicklung des Frühmittelalters dar.

Die Besinnung auf Papst Gregor I. († 604) als Verfasser des Chorals des 9. Jahrhunderts dürfte auf eine Zuschreibung durch Johannes Diaconus in seiner Vita Gregorii zurückgehen, der beschreibt, Papst Gregor I. habe den Choral vom Heiligen Geist empfangen, eine Vorstellung, die sich in zahlreichen mittelalterlichen Buchillustrationen wiederfindet, die Gregor mit dem Heiligen Geist in Gestalt einer Taube zeigen, die ihm die Melodien diktiert. Inzwischen gilt als sicher, dass die mehreren tausend Choralmelodien nicht auf eine Person zurückgehen. Die zu Gregors Zeit gegründete Schola cantorum in Rom könnte eine der Wurzeln sein. Ob das Repertoire des gregorianischen Chorals auf eine einzige in der Karolingerzeit mit Neumen niedergeschriebene Sammlung zurückgeht, ist ebenso ungeklärt. Der gregorianische Choral stand möglicherweise in Abhängigkeit zum altrömischen Gesäng, das noch im Rom des 11. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde.[1] Ältere Praktiken wie die gallikanischen Gesänge, der mozarabische Gesang sowie der ambrosianische Gesang wurden vom gregorianischen Choral weitgehend verdrängt.

Im Mittelalter war der Choral funktionaler Bestandteil der Liturgie von Messe und Offizium (Stundengebet). Zu jeder Hore gehören Psalmen mit den dazugehörigen Antiphonen, Hymnen und Cantica und die Schriftlesung mit den entsprechenden Responsorien bzw. Versikel.

Die Melodien und Texte für das Stundengebet (Matutin, Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet) sind in einem liturgischen Buch, dem Antiphonale, zusammengestellt. Musikalisch sind Matutin, Laudes und Vesper herausragend. Zur Vesper gehört das Magnificat, zu den Laudes das Benedictus, in der Komplet wird neben dem Nunc dimittis je nach Zeitpunkt im Kirchenjahr eine der vier marianischen Antiphonen Alma redemptoris mater, Ave Regina caeloreum, Regina caeli oder Salve Regina gesungen.

Zur Liturgie der heiligen Messe gehören ein variabler Teil, abhängig vom Kirchenjahr und besonderen Festtagen, und ein unveränderlicher Teil. Die variablen Anteile werden Proprium Missae, der feststehende Anteil Ordinarium Missae genannt. Zum Proprium gehören die Gesänge Introitus, Graduale, Halleluja, Tractus, Offertorium und Communio. Das Ordinarium besteht aus Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei. Die Choräle für Proprium und Ordinarium der Messe wurden im Graduale Romanum zusammengefasst. Besonders häufig benötigte Choräle aus Antiphonale und Graduale wurden auch im Liber Usualis notiert. Die Texte der Messe finden sich im Missale, die des Offizium im Breviarium.

Die Rolle Gregors aus Sicht des 19. Jahrhunderts

Im 19. Jahrhundert, mit dem Beginn der wissenschaftlichen Erforschung der Musik des Mittelalters, wurde Gregor als Schöpfer zahlreicher musikalischer Phänomene identifiziert. Diese Einschätzung beruhte auf einer unkritischen Beschäftigung mit den damals neu entdeckten Quellen, in denen der gregorianische Choral als Basis aller sakralen Musik dargestellt wurde. Heute geht man davon aus, dass im Mittelalter die Musik als Ganzes vielfach nur deshalb auf Gregor zurückgeführt wurde, um auch neue Phänomene aus der göttlichen Eingebung des Chorales an Gregor, und damit als gottgegeben, abzuleiten. Dies entspricht der mittelalterlichen wissenschaftlichen Methode, alles Neue von einer anerkannten Autorität (auctoritas) abzuleiten und letztlich die Einheit des Wissens festzustellen.

Erweiterungen, Mehrstimmigkeit und Musiktheorie

In karolingischer Zeit entstanden verschiedene Erweiterungen des gregorianischen Chorals, die sich allmählich verselbständigten. Zu ihnen gehören Melismen, Tropen, das Alleluja, Sequenzen. Früheste schriftliche Zeugnisse sind die seit 800 nachgewiesenen Tonare, in denen die dort aufgefűhrten Melodien nach Tonarten geordnet aufgelistet sind. Dieser Frage der Tonarten (Modi) widmet sich auch der zeitnah entstandene kurze Traktat Musica Albini (auch überliefert als De octo tonis). Dieser Text wird u. a. in der um 850 verfassten musiktheoretischen Schrift Musica Disciplina zitiert. Innerhalb des Organums entstanden auch die Anfänge der Mehrstimmigkeit zunächst in zweistimmiger Form (Musica enchiriadis).

Hucbald von Saint-Amand: De harmonica institutione

Der Erste, der es unternahm, feste Regeln für das gleichzeitige Erklingen zweier oder mehrerer Tonreihen aufzustellen, war Hucbald (bzw. ein unbekannter Autor, der als „Pseudo-Hucbald“ bezeichnet wird). Er folgte dabei teils der antiken Musiklehre, die in der lateinischen Bearbeitung des Boëthius († 525) zu seiner Zeit wiederum Gegenstand des Studiums geworden war, teils den bereits vor ihm an musikalischen Instrumenten gemachten praktischen Erfahrungen; die von ihm benutzten Namen Diaphonie („Zusammenklang“) und Organum („Musikinstrument“) deuten auf die eine wie auf die andere Quelle.

Das Verfahren Hucbalds bestand zunächst darin, dass er zu einer Tonreihe eine zweite in der schon von den Griechen als vollkommenste Konsonanz anerkannten Quinte hinzufügte; sodann gewinnt er durch Oktavenverdoppelung der tiefen Stimme Quartenparallelen in den beiden Oberstimmen; endlich durch Oktavenverdoppelung der zweiten Stimme einen vierstimmigen Satz. Neben dieser rein mechanischen Tonkombination empfiehlt er aber noch eine andere von nur zwei Stimmen, deren eine meist auf derselben Tonhöhe verweilt, während die andere sich in verschiedenen Intervallen um sie herum bewegt.

Hucbald äußerte sich begeistert über die Wirkung dieses „lieblichen Zusammenklanges“, jedoch war hiermit erst eine sehr schlichte Form der Mehrstimmigkeit entstanden.

Guido von Arezzo (Micrologus): um 1025

Ein Jahrhundert später gelangte der Benediktinermönch Guido von Arezzo († 1050) als Musikreformator zu hohem Ruhm (Hauptwerk Micrologus de disciplina artis musicae). Ihm ist ein wichtiger Fortschritt zu verdanken, die Ausbildung einer den erhöhten Bedürfnissen der Musik entsprechenden Notenschrift. Die Griechen verwendeten die 24 Buchstaben des griechischen Alphabets (für die Instrumente in verkehrter Stellung), Gregor der Große verwendete die des lateinischen Alphabets und zwar, in richtiger Erkenntnis der Notwendigkeit einer Vereinfachung der antiken Notation, nur die sieben ersten zur Bezeichnung der diatonischen Tonleiter. Beide Notierungsarten aber litten an dem Fehler, dass sie das Steigen und Fallen der Melodie nicht anschaulich darstellten.

Dies vermochte eine dritte schon zu Gregors Zeit bekannt gewesene und auch von ihm neben den Buchstaben benutzte Tonschrift, die Neumen, bestehend in einer großen Zahl von Zeichen, Punkten, Strichelchen und Schnörkeln, deren Ursprung bis zu einem gewissen Grade in den Accenten der griechischen Schriftsprache zu suchen ist; doch war die Stellung der einzelnen auf- und absteigenden Tonzeichen, solange man dieselbe nicht mit Hilfe eines Liniensystems präzisierte, zu unbestimmt, um nicht die verschiedensten Lesarten zuzulassen. Diesem Übelstand nun half Guido ab, indem er die Versuche seiner Vorgänger mit erst einer, dann zwei bald schwarzen, bald farbigen Linien dadurch zum Abschluss brachte, dass er vier Linien nebst den dazwischenliegenden Spatien benutzte und so die Möglichkeit gewann, den Neumen im Umfang einer Oktave (genau einer None) ihren bestimmten Platz anzuweisen.

Guido wurden, z. T. zu Unrecht, viele weitere Neuerungen zugeschrieben. Vor allem seine Gesanglehrmethode, mit der er behauptete, innerhalb eines Jahres oder höchstens in zwei Jahren die Ausbildung eines Sängers vollenden zu können. Diese Methode bestand darin, dass der Schüler die Intervallverhältnisse eines zu erlernenden Gesanges durch Vergleichen mit einem ihm schon bekannten schneller erfasst. Als einen zu solchen Vergleichen geeigneten Melodientypus empfahl Guido den Johannes-Hymnus des Paulus Diaconus, in der die Sänger bei Heiserkeit von Johannes dem Täufer, dem „Patron der hellen Stimme“ (vox clamantis), Heilung erflehten: Der Vorteil, den gerade dieser Hymnus dem Schüler bot, war ein doppelter: einmal, weil ihre einzelnen Melodiephrasen (nach heutiger Ausdrucksweise „Takte“) die für die Kirchentonarten charakteristischen Intervallverhältnisse darstellten, sodann, weil die Anfangstöne dieser Phrasen eine aufsteigende diatonische Skala bilden. Dieser zufällige Umstand veranlasste später die romanischen Völker, die Töne der Tonleiter mit den Silben ut re mi fa sol la zu bezeichnen. Das „si“ für die siebente Stufe wurde erst später, nachdem das Oktavensystem allgemein eingeführt worden war, in Frankreich hinzugefügt.

Ein weiteres Hilfsmittel zur Orientierung im Tonraum, dessen Einführung Guido zugeschrieben wird, war die Guidonische Hand.

Volksmusik

Die parallele frühe Entwicklung des Volkslieds, Volkstanzes und der Spielmannsmusik lässt sich aus den vorliegenden, viel späteren Quellen nur schwer erschließen.

Handschriftliche Quellen

- Codex Blandiniensis, Brüssel, Bibliothèque Royale, Codex 10127–10144, entstanden 8./9. Jh. – eine der ältesten Handschriften mit den Texten der Messgesänge

Notre-Dame, Ars antiqua und Minnesang (ca. 1100–1300)

Ab dem Ende des 12. Jahrhunderts wurde die mehrstimmige Komposition immer wichtiger, zunächst besonders in den Gattungen Organum und Conductus des Sakralgesangs.

Das Organum reichert den vorhandenen einstimmigen Choral um eine oder mehrere weitere Stimmen an. Im Gegensatz zum zweistimmigen Parallelorganum der Musica enchiriadis aus dem 9. Jahrhundert, in dem die Stimmen im Einklang beginnen und auseinanderstreben, bis eine Konsonanz erreicht ist, um sich dann parallel in reinen Quinten zu bewegen und am Schluss wieder in die Einstimmigkeit zusammenzufinden, werden die Choraltöne in der Notre-Dame-Schule um 1200 von bis zu drei Stimmen geschäftig umspielt, sodass sie nur mehr sehr langsam fortschreiten können. Diese Stücke wurden solistisch und nur zu besonderen Terminen im Kirchenjahr gesungen. Als wichtigste Vertreter werden Léonin und Pérotin geführt.

Die aufkommende Modalnotation gibt klareren Aufschluss über den Rhythmus der Musikstücke. Unterschieden wird der tempus perfectum (perfektes Zeitmaß, Dreiertakt) und imperfektum (gerader Takt).

Zentrale Gattung in der mehrstimmigen Musik des 13. Jahrhunderts ist die Motette, bei der verschiedene Texte auch in verschiedenen Sprachen überlagert werden können. Sie nehmen gerne aufeinander Bezug, so wird etwa einem geistlichen Text ein kritischer Kommentar zugesellt, der die Divergenz zwischen Botschaft und Leben der Vertreter der Kirche anprangert. Diese komplexen Schöpfungen waren für die sich als neuer Stand etablierenden Gebildeten gedacht. Wichtige Vertreter der Motette der Ars antiqua waren Adam de la Halle und Petrus de Cruce, der gegen Ende des 13. Jahrhunderts die Möglichkeiten der Rhythmik erweiterte, indem er auf eine Zählzeit eine größere Zahl kurzer Werte setzte. Realisiert ist das in der Notation durch kleine Punkte, welche die Schläge markieren. Das führt allerdings zu Uneindeutigkeiten innerhalb der Zählzeiten, da das Verhältnis der kurzen Werte zueinander nicht geklärt ist.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts war die Modalnotation durch die Mensuralnotation ersetzt worden, deren Regeln zuerst von Franco von Köln (Ende 13. Jahrhundert) formuliert wurden.

Notation

Wie seine Vorgänger geht auch Franco von den Griechen aus, indem er zunächst nur zwei Notenwerte, die Longa und die Brevis, annahm, entsprechend der langen und kurzen Silbe der antiken Prosodie. Die Vereinigung dieser beiden Notengattungen, deren letztere als die Hälfte der ersteren galt, ergibt den Modus, der entweder als Trochäus oder als Jambus erscheint, selbstverständlich aber stets dreiteilig ist; so erklärt es sich, dass in den frühesten Zeiten der Mensuralmusik der dreiteilige Rhythmus allein Anwendung fand und, als später auch der zweiteilige in Gebrauch kam, der vollkommene genannt wurde, letzterer aber der unvollkommene. Im weiteren Verlauf seiner Darstellung verlässt Franco die Traditionen des Altertums, denn hier erscheinen als neue Notenwerte die doppelte Longa (Maxima) und die halbe Brevis (Semibrevis).

Mit diesen Zeichen, zu denen noch das für die Pause kommt, war es schon möglich, eine rhythmisch mannigfaltige Musik zu notieren; nur litt die Mensuralnotation des Mittelalters an dem Übelstand, dass der Wert der Noten nicht durch ihre Gestalt allein, sondern auch durch ihre Stellung zur Nachbarnote bedingt war, was ihre Entzifferung sehr erschwerte. Die Schwierigkeiten häuften sich noch bei den so genannten Ligaturen, d. h. Gruppen von mehreren in ein Zeichen zusammengezogenen Noten, welche auf einer Silbe gesungen wurden, und in denen der Wert der einzelnen Noten sich nach dem rechts oder links befindlichen auf- oder absteigenden Strich usw. bestimmte.

Trobadore und Trouvères

Ein anderes wichtiges Feld der Musikausübung spielte sich an den frühmittelalterlichen Höfen ab. In Südfrankreich pflegten die Trobadors den Minnesang in der zeitweise an fast allen Höfen Südeuropas gebräuchlichen altokzitanischen Literatursprache. Als deren ältester Vertreter gilt Wilhelm IX. von Aquitanien. Im nördlichen Frankreich, namentlich der Normandie, und ab 1066 am englischen Hofe wurde der Minnegesang der Trouvères (Troubadoure) in altfranzösischer Sprache (bzw. anglonormannisch) gepflegt. An den fränkischen und alemannischen Höfen bildete sich unter deren Einfluss die Tradition des Minnegesangs in Mittelhochdeutsch heraus.

Der höfischen Musik traten die bürgerlichen Kreise der Kaufleute und Handwerker und die bis dahin gering geachtete Instrumental- und Tanzmusik in zunftmäßig geordneten Genossenschaften zur Seite und förderten das Verständnis für Dicht- und Tonkunst. Die Schulen der Meistersinger in Nürnberg, Ulm, Straßburg, die Instrumentalgenossenschaften Nikolai-Bruderschaft zu Wien (1288) und Confrérie de Saint-Jullen des ménestriers zu Paris (1330) sind Beispiele dafür. Ebenso bedeutend ist die Entwicklung des Volksgesangs, von dessen hoher Blüte zu damaliger Zeit z. B. das im 15. Jahrhundert verfasste so genannte Lochamer Liederbuch Zeugnis gibt.

Frühe Polyphonie in England

Verglichen mit der Lage in Frankreich wurde aus England wenig überliefert, auch da Codizes später als Einbände für neue Bücher missbraucht wurden. Berühmtheit genießt der Sommerkanon Sumer is icumen in, der nicht nur als ältester überlieferter Kanon der Musikgeschichte Aufmerksamkeit erregt, sondern auch einige Unterschiede zur französischen Polyphonie aufweist. Auffällig sind diesbezüglich die Vielstimmigkeit von 6 Stimmen und die Behandlung der Terz als Konsonanz, oft in Terz-Sext-Klängen. Der Charakter der Komposition ist volkstümlich-schlicht. Die Struktur zerfällt in zwei Schichten, unten als Pes bezeichnet zwei Stimmen, die bei geringem Stimmumfang einander alle zwei Takte abwechseln, und darüber vier Stimmen größeren Stimmumfangs mit einer längeren Melodie. Das Werk ist mit verschiedenen Liedtexten überliefert.

Handschriftliche Quellen

- Codex Florenz

- Jenaer Liederhandschrift

- Llibre Vermell de Montserrat

- Glogauer Liederbuch

- Lochamer Liederbuch

- Augsburger Liederbuch von 1454

- Rostocker Liederbuch um 1480

Ars nova, Trecento (ca. 1300–1430)

Im frühen 14. Jahrhundert sind Schriften zur Musik beispielsweise von Marchettus von Padua und Johannes de Muris, Doktor der Theologie an der Universität zu Paris (um 1300), von Interesse. Hier erscheint zuerst das Verbot der noch von Hucbald ihres Wohlklangs wegen gepriesenen Quinten- und Oktavenparallelen nebst verschiedenen anderen für den mehrstimmigen Tonsatz lange Zeit gültig gebliebenen Lehren. Auch findet sich bei de Muris schon das Wort Kontrapunkt statt des bis dahin gebräuchlichen Ausdrucks Discantus als Bezeichnung eines zweistimmigen Tonsatzes.

Ars nova und Ars subtilior

Die beiden führenden Komponisten der französischen Ars nova waren Philippe de Vitry und Guillaume de Machaut. Sie exemplifizierten vor allem in Motetten den neuen, durch die Mensuralnotation ermöglichten Stil: Die Isorhythmie eines stetig wiederholten Rhythmusmodells findet dabei im Tenor statt, der einen Ausschnitt eines Chorals mehrfach präsentiert, wobei das rhythmische Modell Talea und das melodische Modell Color asynchron durchlaufen werden. Gegen Ende findet dabei eine Beschleunigung statt. Die Oberstimmen nehmen zwar Bezug darauf, sind aber meistens nicht isorhythmisch. Die Phrasenenden sind ebenfalls nicht synchron, die Form nicht durchhörbar. Charakteristisch sind Zahlen- und Proportionsspielereien. Beliebte Satztechnik ist der Hoquetus, bei dem zwei Stimmen einander rasch beim Singen und Pausieren abwechseln.

Gegen Ende des Jahrhunderts wird die Ars Nova durch die Ars subtilior abgelöst, in der eine Erweiterung des Tonmaterials und eine stärkere Untergliederung des rhythmischen Geschehens gemeinsam mit häufigem Mensurwechsel und Polyrhythmik zu sehr komplexen Resultaten führt. Besonders bekannte Werke im französischen Raum sind La harpe de melodie von Jacob de Senleches, Fumeux fume par fumée von Solage und das in Herzform notierte Liebeslied Belle, Bonne, Sage von Baude Cordier.

Trecento-Musik

Die italienische Musik des 14. Jahrhunderts hebt sich von der französischen durch Differenzen in Notation und Stil ab. Gegenüber der französischen Mensuralnotation bleibt es in der italienischen Variante bei Uneindeutigkeiten und der Notwendigkeit von Punkten, die das musikalische Geschehen regelmäßig gliedern. Die Deutung der Rhythmusnotation wie generell das Erfassen des konkreten Werks wird erschwert durch eine Überlieferung, welche dieselben Musikstücke mit unterschiedlicher Stimmzahl resp. zweistimmige Satzgerüste mit verschiedenen dritten Stimmen bietet.[2] Die wichtigste Quelle ist der Squarcialupi-Codex, der gegen Ende der Epoche eine Sammlung herausragender Werke präsentiert, für die Zeit untypischerweise sortiert nach Komponisten, die je mit einem realistischen Bildnis vorgestellt werden.

Typisch für die Musik des Trecento ist ein verglichen mit französischen Werken sanglicherer Stil auch mit unvollkommenen Konsonanzen auf Ruhepunkten sowie eine Beschränkung der Melismatik auf die erste und vorletzte Silbe. Die prominenteste Gattung ist mit 140 Exemplaren allein vom berühmtesten Vertreter, Francesco Landini, die Ballata, daneben sind Madrigal und Caccia zu nennen, letztere mit zwei einander „jagenden“ kanonischen Oberstimmen, wobei in den Fluss der Stimmen gerne kurze Rufe eingebaut sind.

Gegen Ende des Jahrhunderts fand eine Annäherung an die französische Musik statt, etwa mit Mischformen wie eine isorhythmische Motette mit Caccia-Elementen, oder mit rhythmisch hochkomplexen Gebilden. Die zentrale Gestalt Johannes Ciconia nimmt auch eine wichtige Position in der Geschichte der Messkomposition ein, die erst ab dem 15. Jahrhundert als Gattung des Messzyklus angesehen werden kann; der berühmte Beitrag von Machaut blieb in seiner Zeit isoliert.

Studienmöglichkeiten

- Der weltweit einzige grundständige musikpraktische Vollzeitstudiengang für die Musik des Mittelalters wird an der Schola Cantorum Basiliensis – der Hochschule für alte Musik in Basel – angeboten.

- Eine zweijährige berufsbegleitende Fortbildung wird an der Akademie Burg Fürsteneck unter der Leitung von Marc Lewon und Uri Smilansky angeboten.

- Seit 2011 gibt es an der Folkwang Universität der Künste in Essen einen zweijährigen berufsbegleitend studierbaren Masterstudiengang „Musik des Mittelalters“, der einen einschlägigen musikalischen oder musikwissenschaftlichen Bachelorabschluss voraussetzt und unter anderem von Stefan Klöckner geleitet wird.

Interpreten

Das Studio der frühen Musik[3] war ein deutsches, in München ansässiges Kammerensemble, das auf Alte Musik, speziell auf die Musik des Mittelalters und der Renaissance spezialisiert war. Die Gruppe bestand von 1960 bis 1977.[4]

Die Gruppe Ioculatores war ein 1984 in Leipzig gegründetes Ensemble, das sich seit 1988 ausschließlich mit der Musik des abendländischen Mittelalters beschäftigte. Die Gruppe gilt als eines der ersten Ensembles für authentische mittelalterliche Musik in Ostdeutschland.[5]

Siehe auch

Literatur

- Hartmut Möller, Rudolf Stephan (Hrsg.): Die Musik des Mittelalters. Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Hrsg. v. Carl Dahlhaus. Bd. 2. Laaber, Laaber 1991, ISBN 3-89007-032-9

- Bernhard Morbach: Die Musikwelt des Mittelalters. Mit über 50 Werken auf Audio+Daten-CD. Bärenreiter, Kassel 2004, ISBN 3-7618-1529-8

- Marco Ambrosini, Daniela Herzog: Einführung in die mittelalterliche Musik. Verlag der Spielleute, Brensbach 1992, ISBN 3-927240-13-3

- S. Neureiter-Lackner: Mittelalterliche Lieder und Liedermachr heute: Analyse und Dokumentation ihrer schöpferischen Rezeption 1945–1989. Kümmerle Verlag, Göppingen 1991 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Band 542), ISBN 3-87452-783-2.

- Sabine Žak: Musik als Ehr und Zier im mittelalterlichen Reich. Studien zur Musik im mittelalterlichen Leben, Recht und Zeremoniell. Gitarre+Laute (Verlag Dr. Päffgen), Köln 1979, ISBN 3-88371-011-3.

Weblinks

- Musik. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 11, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 920.

- Meister Eckhart und seine Zeit – Musik (11.–14. Jh.)

- Deutsches Volkslieder Archiv – der Universität Freiburg

- Digital Image Archive of Medieval Music – englischsprachige Webseite der University of Oxford

- Volksliederarchiv.de – Umfangreiche Datenbank alter Volkslieder

- Mittelalter-server.de – Liedersammlung mit Tabulaturen

- Weltlich/Profan: Mittelalterliche Musik gewidmet

- Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich

Einzelnachweise

- ↑ Andreas Pfisterer: Cantilena Romana. Untersuchungen zur Überlieferung des gregorianischen Chorals. Paderborn 2002, S. 193. ISBN 3-506-70631-4 online

- ↑ Signe Rotter-Broman: Die Grenzen der dreistimmigen Trecento-Satztechnik. Zur Mehrfachüberlieferung von Ballaten und Madrigalen in Italien um 1400. In: Die Musikforschung 60, S. 2–12.

- ↑ Die Diskografie ist aus dem gleichnamigen Artikel der italienischsprachigen Wikipedia übernommen.

- ↑ Studio der frühen Musik. In: Gran Enciclopèdia de la Música.

- ↑ Andreas Hillger: Klingende Sehnsucht. In: Mitteldeutsche Zeitung. Mitteldeutsches Druck- und Verlagshaus, Halle an der Saale 20. Juni 2009, S. 9.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Guido van Arezzo. Bron onbekend, maar kennelijk Middeleeuws.

Pope Gregorius I dictating the gregorian chants

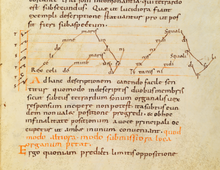

Früheste Darstellung eines Organums in der ältesten Abschrift (10. Jh.) der "Musica enchiriadis": Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Var.1, fol. 57r

Autor/Urheber: Baude Cordier, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Score of Baude Cordier's chanson "Belle, bonne, sage," from The Chantilly Manuscript, Musée Condé 564. The manuscript is one of the classic examples of ars subtilior, which requires red notes, or "coloration" to indicate changes in note lengths from their normally written values. This chanson, a dedicatory piece on the love of a lady and a lord written in the shape of a heart, opens the corpus. Note the heart of notes within the larger heart.

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 399r, Meister Heinrich Frauenlob