Germanisches Becken

Das Germanische Becken (auch Mitteleuropäisches Becken[1]) war ein Sedimentbecken, das sich ab dem Perm über weite Teile des heutigen West- und Mitteleuropas erstreckte.[2][3] Oft wird damit jedoch nur der entsprechende Ablagerungsraum zur Zeit der Permotrias bezeichnet, da das Becken in dieser Zeit besonders stark isoliert war und sich durch typische Gesteinsserien und Fossilfaunen auszeichnet („Germanische Fazies“).[3],vgl.[4][5]

Untergliederung

Das Germanische Becken kann in einen breiten, Ost-West-streichenden nördlichen Trog (Norddeutsches Becken oder Norddeutsch-Polnisches Becken) und einen deutlich schmaleren, Nord-Süd- bis Nordost-Südwest-streichenden südlichen Trog (vor allem im Jura als Süddeutsches Becken bezeichnet[6]) untergliedert werden. Der nördliche Trog, dessen nördlicher Teil (nördlich der vormaligen variszischen Deformationsfront) in Kontinuität mit einem bereits ab dem Devon subsidenten Gebiet steht, wurde im Westen von Hochgebieten im Bereich der heutigen Britischen Inseln und Benelux (Grampian-Massiv, London-Brabant-Massiv), im Norden von der Fennoskandischen Hochzone (vgl. Baltischer Schild), im Osten von der relativ geringfügig subsidenten Osteuropäischen Tafel, und im Südosten von der Böhmischen Masse begrenzt. Im Südwesten stand es über die sogenannte Hessische Senke über längere Zeiträume mit dem Süddeutschen Becken in Verbindung, dessen Ostbegrenzung von der Böhmischen Masse gebildet wurde.

Entwicklung

Die Beckenbildung ging auf post-variszische Dehnung der Erdkruste im Perm zurück, als sich u. a. das Tethys-Becken nach Westen in den Urkontinent Pangaea vorarbeitete. Die Sedimentation begann mithin im Unterperm mit den kontinentalen Ablagerungen des Rotliegend, südlich der vormaligen variszischen Deformationsfront zunächst in mehreren kleineren Trögen. Später schlossen sich diese Tröge zu einem größeren Sedimentationsraum zusammen, der im Oberperm und in der Mitteltrias weitgehend überflutet und jeweils von einem Epikontinentalmeer (Zechsteinmeer und Muschelkalkmeer) bedeckt war. Zur „Zechsteinzeit“ bildeten sich dabei die für das Perm Mitteleuropas charakteristischen Ablagerungen des Kupferschiefers und das mächtige Zechstein-Salinar. Das Meer drang dabei von Norden in das Becken. Diese Verbindung zum Weltmeer schloss sich noch im obersten Perm.

Die Ablagerungen der Unter- und Obertrias, Buntsandstein und Keuper, sind hingegen vorwiegend kontinental geprägt, mit anhaltender mariner Beeinflussung der Randbereiche und kurzzeitigen Meeresvorstößen in zentralere Beckenbereiche. In der Trias erfolgten die Meeresvorstöße durch „Pforten“ an den Südrändern des Beckens, die Ostkarpatenpforte (Ostpolen), die Schlesische Pforte (Westpolen) und die Burgundische Pforte (Westfrankreich). In der Obertrias beginnt das Pariser Becken zwischen dem Armorikanischen Massiv und Zentralmassiv einzusinken. Damit verliert das Süddeutsche Becken seine westliche Begrenzung.

Im Jura herrscht wiederum permanente großflächige Meeresbedeckung. Bis in den mittleren Jura hinein begrenzt die Vindelizische Schwelle den süddeutschen Trog gegen den alpinen (tethyalen) Ablagerungsbereich. Dann schließt sich zudem die Hessische Senke. Die nunmehr von Böhmischer und Rheinischer Masse gebildete Barriere verstärkt die Faziesunterschiede zwischen dem boral beeinflussten Norddeutschen und dem tethyal beeinflussten Süddeutschem Jura. Mit dieser Trennung nimmt des Süddeutsche Becken ab dem Oberjura eine deutlich andere Entwicklung und bildet eher mit dem (Anglo-)Pariser Becken einen gemeinsamen Ablagerungsraum als mit dem Norddeutsch(-Polnisch)en Becken.[3] Unter anderem deshalb findet sich die Bezeichnung Germanisches Becken in der geologischen Literatur zur Beschreibung der post-mitteljurassischen mitteleuropäischen Paläogeographie und Ablagerungsräume faktisch nicht. Nur im Oligozän besteht durch ein Zusammenwirken von Dehnungstektonik und Meeressiegelanstieg (Rupel-Transgression) wieder eine relativ kurzlebige Meeresverbindung zwischen dem Norddeutsch-Polnischen Becken und dem Tethys-Raum.[3]

Literatur

- Gerhard Beutler und Joachim Szulc: Die paläogeographische Entwicklung des Germanischen Beckens in der Trias und die Verbindung zur Tethys. In: Norbert Hauschke und Volker Wilde (Hrsg.): Trias – Eine ganze andere Welt. Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter. S. 71–80, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München 1999, ISBN 3-931516-55-5

Einzelnachweise

- ↑ Seit 1999 im offiziellen Sprachgebrauch der Subkommission Perm-Trias (SKPT) der Deutschen Stratigraphischen Kommission: „Der Begriff ‚Germanisches Becken‘ ist nicht mehr zu gebrauchen. Stattdessen ist in den Monographien der Begriff ‚Mitteleuropäisches Becken‘ zu verwenden.“ E. Nitsch: Anträge und Beschlüsse zur stratigraphischen Nomenklatur und Klassifikation (Perm und Trias von Mitteleuropa, 1989–2015). 2015 (PDF), S. 6 (Beschluss Nr. 36, 1. Mai 1999, Bad Salzungen)

- ↑ Hans Murawski, Wilhelm Meyer: Geologisches Wörterbuch. 12. überarbeitete und erweiterte Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-8274-1810-4, S. 60.

- ↑ a b c d Germanisches Becken im Spektrum Online-Lexikon der Geowissenschaften (abgerufen am 1. Mai 2025)

- ↑ Jens Engel, Carsten Lauer: Einführung in die Boden- und Felsmechanik. 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München 2022, ISBN 978-3-446-46941-9, S. 28 (Tabelle 2.4)

- ↑ Olaf Elicki, Christoph Breitkreuz: Die Entwicklung des Systems Erde. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2016, ISBN 978-3-662-47191-3, S. 194 ff.

- ↑ Martin Meschede: Geologie Deutschlands. Ein Prozessorientierter Ansatz. 2. Auflage. Springer Spektrum, Berlin 2018, ISBN 978-3-662-56421-9, S. 141 ff.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Gretarsson, Lizenz: CC BY-SA 4.0

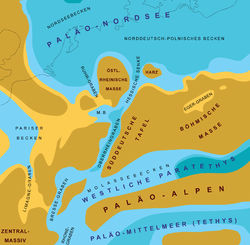

Karte mit der generellen Paläogeographie von Mitteleuropa im frühen Oligozän (Rupelium), nach Ziegler (1990).[1] Die Karte zeigt eine Verbindung zwischen „Paläo-Nordsee“ und den südlichen Meeren (Mittelmeer und Paratethys). Eine solche hat aber nur relativ kurzzeitig im mittleren Rupelium bestanden. Zudem erfuhren Oberrheingraben und Mainzer Becken im jüngeren Rupelium eine starke Aussüßung, was bedeutet, dass die Verbindungen zum offenen Meer zu dieser Zeit zumindest abschnittsweise stark verengt gewesen sein müssen. Abkürzungen: M.B. = Mainzer Bucht.

Autor/Urheber:

- Original work: Rupert Wild, Henk Oosterink

- Derivative work: Gretarsson

Paläogeographische Karte des Unteren Muschelkalks. Abkürzungen: BP = Burgundische Pforte; LBM = London-Brabant-Massiv; OKP = Ostkarpatenpforte; Rhein. M. = Rheinische Masse; RFH = Ringköbing-Fünen-Hoch; SMP = Schlesisch-Mährische Pforte.