Borneodelfin

| Borneodelfin | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Borneodelfin (Lagenodelphis hosei) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||

| Lagenodelphis | ||||||||||||

| Fraser, 1956 | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Art | ||||||||||||

| Lagenodelphis hosei | ||||||||||||

| Fraser, 1956 |

Der Borneodelfin oder auch Fraser-Delfin (Lagenodelphis hosei) ist der einzige Vertreter der Gattung Lagenodelphis innerhalb der Delfine (Delphinidae). Die erst seit 1956 bekannte Art erreicht eine maximale Körperlänge von 2,70 Metern und lebt vor allem in tropischen Gewässern aller Ozeane. Auffällig ist die gedrungene Gestalt mit der kurzen Schnauze und den kurzen spitzen Flossen. Der Rücken dieser Delfine ist meist dunkelgrau bis schwarz, die Bauchseite ist weiß mit einem leichten rosa Schimmer. An den Flanken und im Gesicht weisen die Tiere zudem ein arttypisches auffälliges Streifenmuster auf.

Merkmale

Allgemeine Merkmale

Der Borneodelfin erreicht nach Schätzungen aufgrund von Messungen an einigen Dutzend Exemplaren dieser Art eine Gesamtlänge von maximal 2,70 Metern und ein maximales Gewicht von etwa 210 Kilogramm.[1] Die Weibchen bleiben etwas kleiner mit einer Körperlänge von etwa 2,60 Metern.[2] Die Populationen des Atlantischen Ozeans sind in der Regel etwas größer und besitzen eine weniger ausgeprägte Streifung als die Tiere des Pazifischen und Indischen Ozeans.[2]

Der Körper der Tiere ist im Vergleich zu anderen Delfinen gedrungen und kräftig gebaut. Die Schnauze ist mit einer Länge von 3 bis 6 Zentimetern auffällig kurz, jedoch deutlich am Kopf abgesetzt.[1] Auch die vor allem bei den Männchen auffällig dreieckig geformte und leicht gefaltete Rückenfinne ist kurz, sie erreicht eine Maximalhöhe von etwa 22 Zentimetern und entspricht in ihrer Länge weniger als 9 % der Gesamtlänge.[1] Die ebenfalls kleinen und vergleichsweise dünnen Brustflossen (Flipper) laufen in ein spitzes Ende aus. Ein Geschlechtsdimorphismus in Bezug auf Gesamtlänge und Masse sind nicht nachgewiesen, ausgewachsene Männchen scheinen allerdings in der Regel größere und aufrechtere Rückenflossen zu haben als andere Alters- und Geschlechtsklassen.[1] Die Männchen können zudem deutliche Auswölbungen hinter der Analregion aufweisen.[2]

Der Rücken dieser Delfine ist dunkelgrau, braunschwarz oder schwarz, die Bauchseite mit der Kehle und dem unteren Kieferbereich ist weiß bis cremefarben mit einem leichten rosa Schimmer.[2] Die Schnauzenspitze und die Lippen sind dunkel und ein ebenso dunkler Steifen zieht von der Schnauze zur Basis der Melone.[2] Von hier bis zur Schwanzwurzel zieht sich ein heller Streifen über den Körper, der nach hinten hin breiter wird und zugleich an Deutlichkeit verliert. Darunter liegt ein breiter dunkelgrauer bis schwarzer Streifen, der auf dem oberen Bereich der Schnauze beginnt und sich dann in zwei Äste teilt. Einer dieser Äste färbt die Unterlippe und zieht hinunter zur Brustflosse, wo er in die schwarze Färbung derselben übergeht und sich durch dünne, blasse, cremefarbene Ränder von der helleren Körperfarbe abhebt. Der andere Ast führt über das Auge, wobei er eine Gesichtsmaske bilden kann, an der Seite entlang und endet im Bereich des Anus.[1] Diese Seitenstreifen und die Gesichtszeichnung sind bei den blasseren Jungtieren noch undeutlich und werden im Laufe der Entwicklung deutlicher erkennbar, vor allem bei den ausgewachsenen Männchen sind sie kräftig ausgebildet.[2] Die Brustflossen, die Rückenflosse und die Fluke sind dunkelgrau, obwohl bei einigen Individuen ein heller Fleck in der Mitte der Rückenflosse vorhanden sein kann.[1]

Merkmale des Schädels und des Skeletts

Der Schädel des Borneodelfins entspricht im Wesentlich dem des Gemeinen Delfins (Delphinus delphis) und anderer verwandter Arten, hat jedoch eine deutlich breitere Schnauze als diese.[3] Die Gesamtlänge (Condylobasallänge) vermessener Schädel ausgewachsener Tiere beträgt etwa 400 bis 456 Millimeter.[3] Die Breite der knöchernen Schnauze entspricht dabei etwa 27 bis 31 % der Condylobasallänge und ihre Länge entspricht 53 bis 56 % derselben. Sie ist abgeflacht und die sich mittig (fast) berührenden Zwischenkieferknochen liegen gegenüber den Oberkieferknochen nur leicht erhöht.[1]

Die Kiefer des Delfins besitzen sowohl im Ober- wie im Unterkiefer in jeder Kieferhälfte zwischen 34 und 44 gleichförmige, schlanke und scharfe spitze Zähne.[2][3] Sie ähneln denen des Gemeinen Delfins und den Fleckendelfinen (Stenella). Die Trommelfellknochen weisen dagegen eine gewisse Verwandtschaft mit denen der Fleckendelfine auf, ähneln aber am meisten denen der Kurzschnauzendelfine (Lagenorhynchus).[4]

Die Wirbelsäule besteht aus sieben Hals-, 15 bis 16 Brust-, 20 bis 24 Lenden- und 34 bis 39 Schwanzwirbeln, dabei liegt die Gesamtzahl der Wirbel bei 78 bis 81. Der Atlas und der Axis sind verwachsen.[3] Der Brustkorb besteht aus 15 Rippenpaaren, von denen vier bis fünf jeweils zwei Ursprünge haben (bicipital).[3] Das Brustbein besteht aus drei Teilen.[4]

Die Anzahl der Fingerknochen der Flipper beträgt in der Regel zwei Knochen am ersten, neun Knochen am zweiten, sechs bis sieben Knochen am dritten, drei Knochen am vierten und zwei Knochen am fünften Finger. Wie bei allen Walen sind die Finger über das umgebende Gewebe zu einer Flosse (Flipper) verbunden.[3]

Verbreitung

Über die tatsächliche Verbreitung der Borneodelfine ist nur sehr wenig bekannt. Sie leben vor allem im Bereich der offenen See in den südlichen Bereichen des Indischen Ozeans sowie im Südpazifik. Der erste Fund stammt aus den Meeren um Borneo (Sarawak).[5] In der Camotes-See und in der Straße von Cebu an den Philippinen wird er häufig beobachtet und nur im östlichen und zentralen tropischen Pazifik und um die zentralen Visayas in den Philippinen ist die Art gut dokumentiert.[6] Die häufigsten Beobachtungen stammen aus dem Bereich zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grand südlicher Breite. Strandungen in gemäßigten Regionen werden als Abweichungen betrachtet und stehen in der Regel im Zusammenhang mit anomal warmen Wassertemperaturen.[6]

Im Atlantik fand man 1976 drei Tiere am Strand von St. Vincent en Mer (Westindische Inseln) und 1986 insgesamt 17 Schädel an der Küste von Florida. 1984 konnte der bislang einzige europäische Fund an der Küste der Bretagne gemacht werden. Dort sichtete man etwa 30 Tiere, von denen elf strandeten. Es handelt sich dabei zugleich um die nördlichste Sichtung der Borneodelfine. Im Jahr 2019 gab es ebenfalls einen Borneodelfin in Europa, auf der Insel Gran Canaria wurde ein toter Jungbulle angespült[7].

Lebensweise

Der Borneodelfin lebt nach den bisherigen Beobachtungen hauptsächlich im Bereich der Hochsee. Vor Südafrika konnte man feststellen, dass er vor allem in Meeresregionen mit über 1.000 Metern Meerestiefe vorkommt. Strandungen zeugen jedoch davon, dass sich die Delfine bei ihrer Beutejagd auch bis in die Küstenregionen vorwagen. Vor allem aus dem östlichen tropischen Pazifik gibt viele Berichte über Sichtungen von Borneodelfinen, was allerdings vor allem auf die intensive Forschung im Zusammenhang mit dem Thunfischfang in diesem Gebiet zurückzuführen ist.[8] Bei Untersuchungen in der Karibik wurden Borneodelfine vor allem in einem Tiefenbereich zwischen 500 und 1750 Meter identifiziert mit einem Vorhersagemaximum in einer Entfernung von 5 bis 15 Kilometer von der nächstgelegenen Schlucht.[9]

Die Borneodelfine sind gesellig und leben meist in Schulen von mehr als 100 Individuen. Die meisten Sichtungen waren Gruppen von 100 bis 1000 Tieren und im östlichen Pazifik wurden gemischte Schulen von schätzungsweise bis zu 2500 Individuen beobachtet;[10] teilweise gibt es jedoch auch kleine Schulen von wenigen Exemplaren.[9] Dabei trifft man die Tiere nicht selten gemeinsam mit anderen Kleinwalen, vor allem mit Breitschnabeldelfinen (Peponocephala electra), Rundkopfdelfinen (Grampus griseus) und anderen Delfinen wie Fleckendelfinen. Beobachtet wurden sie zudem mit Kurzflossen-Grindwalen (Globicephala macrorhynchus), Kleinen Schwertwalen (Pseudorca crassidens) und auch Pottwalen (Physeter macrocephalus).[8] Bei Untersuchungen in der Karibik im Bereich der Kleinen Antillen befanden sich die dort vergleichsweise häufig vorkommenden Borneodelfine bei 53 von 64 und damit in 83 % aller Sichtungen in Gesellschaft mit anderen Walarten. Besonders häufig kamen sie in Gesellschaft mit Schlankdelfinen (Stenella attenuata) vor, deutlich seltener mit Kurzflossen-Grindwalen, Pottwalen und anderen Arten.[9]

Die Schulen bewegen sich schnell und bestehen aus einzelnen Tiere, die in niedrigen und spritzenden Sprüngen schwimmen. Im östlichen tropischen Pazifik fliehen sie in der Regel vor sich nähernden Schiffen, wie dies auch die meisten anderen Delfine tun, die regelmäßig von Thunfischfängern belästigt wurden und auf den Philippinen weichen sie häufig Schiffen aus.[10] Lautäußerungen dieser Art wurden bei den Philippinen, im östlichen tropischen Pazifik, im Golf von Mexiko und im Karibischen Meer aufgezeichnet, dabei wurden Klicks zur Echolokation und Pfeiftöne, die denen von der Fleckendelfine ähneln, beschrieben.[10]

Ernährung

Die Nahrung der Tiere besteht aus verschiedenen Fischen, Tintenfischen und Krebstieren aus mittleren Meerestiefen. Dabei handelt es sich meist um Beutetiere, die des Nachts aus der Tiefsee in die oberflächennäheren Gewässerschichten bis in Tiefen von 250 bis 500 Metern gejagt werden können. Es gibt dagegen nur wenige Belege für die Nahrungsaufnahme nahe der Oberfläche.[8]

Zu den Fischen, die nach Magenanalysen untersuchter Tiere zum Nahrungsspektrum gehören, gehören Vertreter der Tiefseedorsche (Moridae), Dorsche (Gadidae), Goldlachse (Argentinidae), Tiefseestinte (Bathylagidae), Gespensterfische (Opisthoproctidae), Borstenmäuler (Gonostomatidae), Sägezahn-Schnepfenaale (Serrivomeridae), Tiefsee-Beilfische (Sternoptychidae), Schwarzköpfe (Alepocephalidae), Barrakudinas (Paralepididae), Säbelzahnfische (Evermannellidae), Perlaugen (Scopelarchidae), Laternenfische (Myctophidae), Laternenzüngler (Neoscopelidae), Einhorndorsche (Bregmacerotidae), Hochseedorsche (Melanonidae), Großschuppenfische (Melamphaidae), Silberköpfe (Diretmidae), Schwarze Schlinger (Chiasmodontidae), Galeerenfische (Nomeidae) und Grenadierfische (Macrouridae).[8] Hinzu kommen Tintenfische der Familien Chiroteuthidae, Histioteuthidae, Octopoteuthidae, Gonatidae, Loliginidae, Ommastrephidae und Onychoteuthidae.[8]

Fortpflanzung und Entwicklung

Es wird angenommen, dass die Tiere promisk leben und wechselnde Partnerschaften und Sexualkontakte haben.[11] Die Tragzeit beträgt wahrscheinlich etwa 12,5 Monate, in den Meeresgebieten um Japan finden sowohl die meisten Paarungen und auch Geburten im Frühjahr und Herbst statt und in Südafrika im Sommer. Dabei gebären die Weibchen wahrscheinlich in der Regel einmal in zwei Jahren.[11]

Die Jungtiere werden mit einem Gewicht von etwa 15 bis 20 Kilogramm geboren und haben eine Länge von etwa 1,00 bis 1,10 Metern.[2] Das kleinste bislang gefangene Exemplar war 85 Zentimeter lang und hatte eine noch nicht verheilte Nabelschnur. Ihre Geschlechtsreife erreichen die Männchen nach etwa sieben bis zehn Jahren, die Weibchen nach fünf bis acht Jahren. Ihre Lebensdauer beträgt mindestens etwa 19 Jahre.[11]

Fressfeinde und Parasiten

Als natürliche Feinde können für den Borneodelfin wie bei anderen Kleinwalen auch hauptsächlich große Haie, Schwertwale (Orcinus orca) und der Kleine Schwertwal angesehen werden, konkrete Nachweise dafür gibt es allerdings bislang nicht. Kreisförmige Wunden am Körper von aufgefundenen Tieren deuten zudem auf Angriffe von Zigarrenhaien (Isistius brasiliensis) hin, die mit Hilfe ihres speziellen Gebisses in der Lage sind, Stücke aus der Haut der Wale zu reißen und zu fressen.[8]

Als Ektoparasiten konnten bislang nur ein Befall mit Seepocken (Xenubalanus sp.) bei einem gestrandeten Tier festgestellt werden. Durch Magen- und Darmuntersuchungen gestrandeter Tiere sind verschiedene Endoparasiten dokumentiert, darunter Phyllobothrium delphini, Tetrabothrius sp. und andere Bandwürmer, Kratzwürmer der Gattung Bolbosoma sowie Fadenwürmer der Art Anisakis simplex. Stenurus ovatus wurden in der Lunge identifiziert, zudem gibt es Nachweise unidentifizierter Saugwürmer (Trematoda) aus der Leber und dem Blasloch und unidentifizierter Fadenwürmer aus dem Innenohr.[8]

Systematik

Der Borneodelfin wurde 1956 erstmals entdeckt, und zwar in Form eines einzelnen Schädels in der Sammlung des British Museum of Natural History in London. Er stammte aus dem Bereich des Lutongdeltas im Nordwesten der Insel Borneo.[12] Der schottische Zoologe und Walexperte Francis Charles Fraser, der die Erstbeschreibung verfasste, erkannte in dem Schädel eine bislang unbekannte Gattung und benannte sie aufgrund der Ähnlichkeiten sowohl mit dem Gemeinen Delfin (Delphinus delphis) als auch mit den Kurzschnauzendelfinen (Gattung Lagenorhynchus) als Lagenodelphis.[5] Der Artname ehrt Charles Hose, der ein Skelett der Art an das British Museum verkaufte.[13] Die Namensgebung erfolgte entsprechend der Erstbeschreibung durch Fraser nach diesem als demjenigen, der den Schädel als erster gefunden habe. Nach T. Harrison, der sich 1957 mit dem Delfin befasste, wurde er allerdings von dessen Bruder Ernest Hose gefunden.[14]

Bis 1973 blieb das von Fraser beschriebene Exemplar das einzige der Wissenschaft bekannte Tier, erst durch den Cetologen William F. Perrin und Kollegen konnte die äußere Morphologie des Borneodelfins untersucht werden.[15] Weitergehende Untersuchungen zeigten eine nähere Verwandtschaft mit den Fleckendelfinen der Gattung Stenella, was 2020 durch DNA-Vergleiche bestätigt wurde.[16] Für die Art und die Gattung gibt es keine fossilen Aufzeichnungen.[6]

Bedrohung und Schutz

Der Borneodelfin wird von der Weltnaturschutzunion IUCN als nicht gefährdet eingeordnet, obwohl es nur sehr wenige Daten und Abschätzungen der Populationen gibt. Die Bestandsabschätzungen gehen von etwa 320.000 Individuen in den betrachteten Verbreitungsgebieten aus, die Gesamtpopulation ist wahrscheinlich wesentlich höher. Die Art ist weit verbreitet und lebt in relativ geringer Dichte in tiefen, tropischen Gewässern des offenen Ozeans. Berichte über einen Rückgang der Population liegen nicht vor und es wurden keine größeren Bedrohungen für die Art festgestellt.[17] Im Vergleich zu anderen Delfinarten ist er wahrscheinlich seltener und tritt nur lokal in größeren Beständen auf.[8]

Obwohl über die genauen Bestandszahlen nur wenig bekannt ist, ist der Borneodelfin im Anhang II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) gelistet und somit international geschützt. Die südostasiatischen Populationen sind zudem im Anhang II des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS) aufgeführt.[17]

Fischerei und Beifang

Eine gezielte Nutzung und Bejagung der Borneodelfine ist selten, gelegentlich wird von gefangenen Tieren im Beifang von Fischern berichtet. Nur von den Bewohnern der Kleinen Antillen, Indonesien, den Philippinen und Sri Lanka werden die Tiere ebenso wie andere Delfin- und Kleinwalarten gelegentlich als Fleischquelle bejagt und auf den Philippinen auch zu Haiködern verarbeitet.[17] Eine im Vergleich zu anderen Delfinarten geringe Anzahl von Borneodelfinen wird als Beifang bei der Thunfischfischerei im östlichen tropischen Pazifik und bei der Kiemennetzfischerei in den Tropen und in Fallennetzen in Japan gefangen.[17] Nach Schätzungen wurden zwischen 1971 und 1977 etwa 770 Tiere auf diese Weise getötet, zwischen 1986 und 1989 waren es etwa 125 Individuen.[8]

Zwischen 1974 und 1975 wurden auf den Philippinen 15 Individuen lebend für ein Meeresaquarium in Hongkong gefangen, ein Exemplar, das in einem Netz in Japan gefangen wurde, wurde in ein Ozeanarium gebracht und überlebte dort 20 Tage lang.[8]

Auf den französischen Antillen (Guadeloupe, Martinique) sind die Delfine relativ häufig und damit regelmäßig dem zunehmenden und auf Walbeobachtungen ausgerichteten Tourismus ausgesetzt, was sich auf ihren Verhaltensweisen auswirken könnte.[17]

Strandungen

Wie bei anderen Walen kommt es auch beim Borneodelfin gelegentlich zu Strandungen sowohl von Einzeltieren wie auch von Delfingruppen. In Einzelfällen wurde der Befall mit Parasiten wie Lungenwürmer im Blasloch als mögliche Ursache identifiziert.[8]

Schadstoffbelastung

Über Schad- und Giftstoffgehalte im Gewebe von Borneodelfinen gibt es nur wenige Untersuchungen. Berichtet wurde etwa 1980 über Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Dichlordiphenyldichlorethen, ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT), im Blubber und Muskelgewebe eines Exemplars aus dem östlichen tropischen Pazifik. Insgesamt lagen die Werte dabei in der Nähe der unteren Konzentrationsmengen der für andere Delphine aus der gleichen Region gemeldeten Werte.[8] Bei Untersuchungen gestrandeter Borneodelfine an der nördlichen Küste Brasiliens[18] und Argentinien[19] wurden neben geringen Mengen von PCBs vergleichsweise hohe Konzentrationen von DDT im Gewebe nachgewiesen, was auf einen hohen Eintrag von Giftstoffen aus der Landwirtschaft auf die betroffenen Meeresregionen hindeutet.[19][18]

Belege

- ↑ a b c d e f g „General Characters.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 1–2, doi:10.2307/3504207.

- ↑ a b c d e f g h „Descriptive Notes.“ In: J.Y. Wang, K.N. Riehl, S.Z. Dungan: Family Delphinidae (Ocean Dolphins); Fraser’s Dolphin Lagenodelphis hosei In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B Rylands, Martina Anandam, Gill Braulik: Handbook of the Mammals of the World. Band 4: Sea Mammals. Lynx Edicions, Barcelona 2014, ISBN 978-84-96553-93-4, S. 502–503.

- ↑ a b c d e f „Diagnosis.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 1, doi:10.2307/3504207.

- ↑ a b „Form and Function.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 2, doi:10.2307/3504207.

- ↑ a b Francis Charles Fraser: A new Sarawak dolphin. In: The Sarawak Museum Journal. 7, 1956, S. 478–503

- ↑ a b c „Distribution.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 2, doi:10.2307/3504207.

- ↑ Seltener und recht unbekannter Borneodelfin tot in Pozo Izquierdo angespült auf infos-grancanaria.com, 24. September 2019; Abruf am 7. März 2019

- ↑ a b c d e f g h i j k l „Ecology.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 2–3, doi:10.2307/3504207.

- ↑ a b c Lucas Bernier, Rocío Prieto González, Christopher Hassall, Valentin Teillard, Jeffrey Bernus: Characterizing Fraser's Dolphin (Lagenodelphis hosei) in the Lesser Antilles: Distribution, Movements, and Co-Occurrence With Other Cetacean Species to Inform Conservation Strategies in the Caribbean. Marine Mammal Science, e70039, 13. Juni 2025; doi:10.1111/mms.70039

- ↑ a b c „Behaviour.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 3–4, doi:10.2307/3504207.

- ↑ a b c „Breeding.“ In: J.Y. Wang, K.N. Riehl, S.Z. Dungan: Family Delphinidae (Ocean Dolphins); Fraser’s Dolphin Lagenodelphis hosei In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B Rylands, Martina Anandam, Gill Braulik: Handbook of the Mammals of the World. Band 4: Sea Mammals. Lynx Edicions, Barcelona 2014, ISBN 978-84-96553-93-4, S. 503.

- ↑ J.Y. Wang, K.N. Riehl, S.Z. Dungan: Family Delphinidae (Ocean Dolphins); Fraser’s Dolphin Lagenodelphis hosei In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B Rylands, Martina Anandam, Gill Braulik: Handbook of the Mammals of the World. Band 4: Sea Mammals. Lynx Edicions, Barcelona 2014, ISBN 978-84-96553-93-4, S. 502–503.

- ↑ Conder & Strahan (Hrsg.): Dictionary of Australian and New Guinean Mammals. CSIRO PUBLISHING, 2007, ISBN 978-0-643-10006-0, S. 63 (Lagenodelphis hosei).

- ↑ „Remarks.“ In: Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 2, doi:10.2307/3504207.

- ↑ W. F. Perrin, P. B. Best, W. H. Dawbin, K. C. Balcomb, R. Gambell & G. J. B. Ross: Rediscovery of Fraser's Dolphin Lagenodelphis hosei. In: Nature 241, 1973; S. 345–350. doi:10.1038/241345a0.

- ↑ Michael R McGowen, Georgia Tsagkogeorga, Sandra Álvarez-Carretero, Mario dos Reis, Monika Struebig, Robert Deaville, Paul D Jepson, Simon Jarman, Andrea Polanowski, Phillip A Morin u. Stephen J Rossiter: Phylogenomic Resolution of the Cetacean Tree of Life Using Target Sequence Capture. Systematic Biology, Volume 69, Issue 3, Mai 2020, S. 479–501, doi: 10.1093/sysbio/syz068

- ↑ a b c d e Lagenodelphis hosei in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2025. Eingestellt von: J. Kiszka, G.T. Braulik, 2018. Abgerufen am 1. Juli 2025.

- ↑ a b Elitieri B. Santos-Neto, Claudio Eduardo Azevedo-Silva, Tatiana L. Bisi, Jessica Santos, Ana Carolina O. Meirelles, Vitor L. Carvalho, Alexandre F. Azevedo, José Eugênio Guimarães, José Lailson-Brito: Organochlorine concentrations (PCBs, DDTs, HCHs, HCB and MIREX) in delphinids stranded at the northeastern Brazil. Science of The Total Environment 472, 15. Februar 2014; S. 194–203, doi:10.1016/j.scitotenv.2013.10.117

- ↑ a b Cristian Alberto Durante, Elitieri Batista Santos-Neto, Alexandre Azevedo, Enrique Alberto Crespo, José Lailson-Brito: POPs in the South Latin America: Bioaccumulation of DDT, PCB, HCB, HCH and Mirex in blubber of common dolphin (Delphinus delphis) and Fraser's dolphin (Lagenodelphis hosei) from Argentina. Science of The Total Environment 572, 1. Dezember 2016; S. 352–360, doi:10.1016/j.scitotenv.2016.07.176

Literatur

- J.Y. Wang, K.N. Riehl, S.Z. Dungan: Family Delphinidae (Ocean Dolphins); Fraser’s Dolphin Lagenodelphis hosei In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B Rylands, Martina Anandam, Gill Braulik: Handbook of the Mammals of the World. Band 4: Sea Mammals. Lynx Edicions, Barcelona 2014, ISBN 978-84-96553-93-4, S. 502–503.

- Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood: Lagenodelphis hosei. In: Mammalian Species 470, 2. Juni 1994; S. 1–5, doi:10.2307/3504207

- J. Niethammer, F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Band 6: Meeressäuger. Teil 1A: Wale und Delphine 1. AULA-Verlag, Wiesbaden 1994.

- W. F. Perrin, P. B. Best, W. H. Dawbin, K. C. Balcomb: Rediscovery of Fraser’s dolphin, Lagenodelphis hosei in Western North Pacific. In: Nature. 241, 1973, S. 345–350.

- W. F. Perrin, J. S. Leatherwood, A. Collet: Fraser’s dolphin, Lagenodelphis hosei Fraser, 1956. In: S. H. Ridgway, R. J. Harrison (Hrsg.): Handbook of marine mammals. Band 5, London / New York 1994.

Weblinks

- Lagenodelphis hosei in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2025. Eingestellt von: J. Kiszka, G.T. Braulik, 2018. Abgerufen am 1. Juli 2025.

Auf dieser Seite verwendete Medien

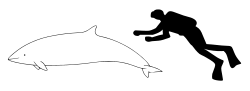

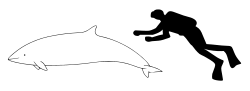

Autor/Urheber: Chris_huh, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Size comparison of an average human and a Fraser's dolphin (Lagenodelphis hosei).

Autor/Urheber:

Distribution of Fraser's Dolphin Lagenodelphis hosei

Autor/Urheber: Laurent Bouveret, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Guadeloupe - FWI © Laurent Bouveret / OMMAG