Bioko

| Bioko (Formosa, Fernando Póo) | ||

|---|---|---|

| ||

| Gewässer | Golf von Guinea | |

| Geographische Lage | 3° 30′ N, 8° 42′ O | |

| Länge | 70 km | |

| Breite | 32 km | |

| Fläche | 2 017 km² | |

| Höchste Erhebung | Pico Basilé 3012 m | |

| Einwohner | 334.463 (2015) 166 Einw./km² | |

| Hauptort | Malabo | |

| ||

Bioko ist eine Vulkaninsel im Golf von Guinea. Sie hieß früher Fernando Póo. Die Einwohner gehören mehrheitlich den Bantu-Völkern der Bubi und Fang an.[1]

Politisch gehört Bioko zu Äquatorialguinea, dessen Hauptstadt Malabo (früher Santa Isabel) an der Nordküste der Insel liegt. Gemeinden Biokos sind neben Malabo Rebola, Luba, Baney, Riaba und Ureka.

Geographie

Bioko hat eine Fläche von 2017 km² und mehr als 300.000 Einwohner. Die Insel liegt bei 4° nördlicher Breite und 8° östlicher Länge etwa 40 km vor der Küste von Kamerun; bei klarer Sicht (nach Regenfällen) ist der Kamerunberg gut zu sehen. Von Malabo nach Bata (Stadt) auf dem äquatorialguineischen Festland Mbini sind es etwa 160 Seemeilen (290 km) in südsüdöstlicher Richtung.

Bis zum Ende der letzten Eiszeit bildete Bioko das Ende einer Halbinsel, die mit dem Festland des heutigen Kamerun verbunden war. Durch den Anstieg des Meeresspiegels wurde sie vor etwa 10.000 Jahren vom afrikanischen Festland abgetrennt.[2]

Zwei Vulkangebirge teilen die Insel in einen nördlichen und einen südlichen Teil, dem auch die beiden Provinzen Bioko Norte und Bioko Sur entsprechen. Der Pico Basilé (fr. Santa Isabel) im Norden erreicht eine Höhe von 3012 m.

In Moka versuchen Umweltschützer vor allem die Vielfalt der Affenarten zu erhalten.[3] Dazu gehört insbesondere der stark gefährdete Drill.[4]

Geschichte

Die Insel wurde 1472 vom portugiesischen Seefahrer Fernão do Pó entdeckt und Formosa (die Wunderschöne) benannt. Gemäß dem Vertrag von Tordesillas gehörte das Gebiet Portugal, welches dort Zuckerrohrplantagen (auf Formosa und Annobón) sowie Sklavenhandel betrieb. Formosa kam durch einen Gebietstausch im Vertrag von Pardo 1778 an Spanien und bildete fortan Spanisch-Guinea. Zu Ehren des Entdeckers wurde die Insel in Fernando Póo umbenannt. Kurz darauf vertrieb eine Gelbfieber-Epidemie die Spanier von der Insel, die bis 1827 unbewohnt blieb.

Im 19. Jahrhundert migrierten die Bubi und die Fang vom Festland auf die Insel und bauten dort Yams, Cassava, Reis und Maniok an. Außerdem produzierten sie Palmöl und Kaffee für den europäischen Markt.[5]

Von 1827 bis 1844 vermietete Spanien die Insel und den Hafen (Port Clarence) in Malabo (Santa Isabel) den Briten, welche von dort aus den transatlantischen Sklavenhandel bekämpften. In den 1860er Jahren siedelte Spanien etwa 600 Siedler aus Kuba an. Der Vertrag von Paris (1900) verfestigte Spanisch-Guinea völkerrechtlich. 1904 unterwarf Spanien die Bubi.[6] Von 1916 bis 1919 besetzte die deutsche Schutztruppe für Kamerun die Insel mit 6.000 Soldaten und 12.000 Zivilisten. Es gibt aus dieser Zeit Äquatorialguineer mit deutschen Familiennamen und Orte wie z. B. Frauendorff.

1959 wurde Spanisch-Guinea zu einem Überseegebiet und dessen Einwohner erhielten Rechte spanischer Staatsbürger. 1963 wurde es in Äquatorialguinea umbenannt und erhielt Autonomie, 1968 folgte die Unabhängigkeit unter dem Nationalisten Francisco Macías Nguema. Nguema, der seinen Namen häufig wechselte, war bestrebt, spanische Namen zu verbannen und benannte die Insel 1973 nach sich selbst, Macías Nguema Byogo. Nach 1979, unter dem Präsidenten Teodoro Oblang, wurde sie in Bioko umbenannt.

Wirtschaft

Das zur Zeit seiner Unabhängigkeit relativ wohlhabende Land hatte eine hohe Alphabetisierungsrate und eine überdurchschnittliche Gesundheitsversorgung. Das Pro-Kopf-Einkommen zählte zu den höchsten Afrikas, nicht zuletzt wegen der Kakaoplantagen Biokos, die von nigerianischen Migranten bestellt wurden. Präsident Francisco Macías Nguema trieb das Land in den 1970ern in den Ruin.

Im Nordosten der Insel befinden sich Anlagen zur Verarbeitung der unmittelbar vor der Küste liegenden, außerordentlich großen Erdölvorkommen, die der politischen Führungskaste des Landes zu enormem Reichtum verhelfen.

In der fruchtbaren Küstenebene werden Kakao, Kaffee, Zuckerrohr, Bananen und andere tropische Früchte angebaut.

Sonstiges

Bioko bildet die Kulisse für Frederick Forsyths Roman Die Hunde des Krieges von 1974.

Unter dem alten Namen Fernando Póo ist die Insel ein wichtiger Schauplatz in der Roman-Trilogie Illuminatus! von Robert Shea und Robert Anton Wilson, die 1969 bis 1971 erschien.

Die von Spanien kontrollierte Insel Fernando Póo ist Schauplatz der 2024 erschienenen Action-Spionagekomödie The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Schriften

- J. Wildbraed: Fernando Poo und Annobon, in: Adolf Friedrich zu Mecklenburg: Vom Kongo zum Niger und Nil (Band 2, 1912)

Weblinks

- Die Insel der Affen Ein Film des WDR von Oliver Goetzel und Ivo Nörenberg; verfügbar in der Mediathek bis 5. September 2021.

Einzelnachweise

- ↑ Flags of the World – Group of Bubi Nationalists 1st April

- ↑ Donald G. McNeil Jr.: Precursor to H.I.V. Was in Monkeys for Millennia. The New York Times, 2010, abgerufen am 17. September 2010 (englisch).

- ↑ Bioko Biodiversity Protection Program ( vom 3. März 2012 im Internet Archive)

- ↑ Drill (Mandrillus leucophaeus) ( vom 14. Juli 2015 im Internet Archive) auf ARKIVE (englisch)

- ↑ Willie F. Page (Hrsg.): Encyclopedia of African History and Culture. 2005.

- ↑ Ibrahim Sundiata: From slaving to neoslavery: the bight of Biafra and Fernando Po in the era of abolition, 1827–1930, 1996, ISBN 0-299-14510-7, S. 3–8

Auf dieser Seite verwendete Medien

Fotografie vom Denkmal der ersten Einwanderer (1778) bei Luba, Bioko

Autor/Urheber: Urutseg, Lizenz: CC0

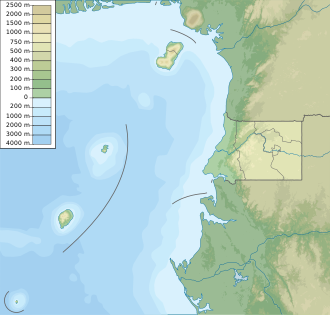

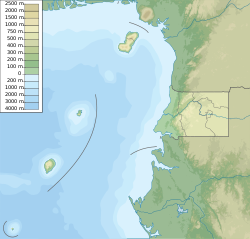

Equatorial Guinea physical map, parameters equal to File:Equatorial Guinea location map.svg