Bildtafel

Eine Bildtafel ist eine Zusammenstellung von Einzelbildern auf einer Buchseite oder auf einer „Wandtafel“. Bei den einzelnen Elementen kann es sich um (farbige) Zeichnungen, aber auch um gruppierte Fotos handeln. Sie dienen zur Illustration beziehungsweise zur Lehre, deswegen sind sie themenorientiert gestaltet.

An und für sich vermittelt eine bebilderte Tafel nonverbale Information. Darüber hinaus erlauben die Einzelbilder eine schnelle Zuordnung zum passenden Wort, eine Identifizierung von Gegenständen, Tieren und Pflanzen. So sind die Bezeichnungen dieser Objekte schnell und einfach zu begreifen.

Großformatige Bildtafeln werden als „Wandtafeln“ (auch Schautafeln) an die Wand eines Klassenzimmers, eines Hörsaales bzw. eines Konferenzraumes gehängt werden. In Fluren sollen sie im Vorbeigehen informieren.

Auf Buchseiten passen Bildtafeln jedoch nur in kleinerem Format.

Wandtafeln im Großformat

Solche Tafeln dienen dem Anschauungsunterricht. Technisch bestehen sie aus Lithografien auf Papierbögen, die auf Leinwand kaschiert sind. Oft sind sie mit Rollstäben versehen, durch die sie platzsparend aufzubewahren sind. Ihre Blütezeit reicht von 1880 bis 1950. Danach erlaubten leistungsfähige Projektoren, Bilder in individueller Abfolge zu zeigen.

Zoologie

Rudolf Leuckart gewann zuerst Hinrich Nitsche, später weitere Spezialisten, Vertreter des Tierreiches auf „Zoologischen Wandtafeln“ detailreich darzustellen. Von der ersten Serie wurde die erste Tafel 1877, die letzte (101.) Tafel im Jahr 1892 ausgeliefert. Eine zweite Serie mit 12 Tafeln erschien 1892–1900, die Carl Chun als Herausgeber betreute.[1] Jede der sogenannten Leuckart-Tafeln bestand aus vier Lithografien; diese Papierbögen sind jeweils auf eine Leinwand im Format 104 × 140 cm kaschiert. Die ganze erste Serie mit 101 Tafeln war für 286,50 Goldmark erhältlich.[2] Dieser Goldpreis entspräche 9.145 EUR.[3]

Paul Pfurtscheller veröffentlichte von 1902 bis 1927 insgesamt 39 „Zoologische Wandtafeln“ im Format 130 × 140 cm.[4]

Curt Schlüter gab von 1918 bis 1929 die Schädlingstafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie heraus.

Botanik

Leopold Kny zeichnete mit Carl Müller um 1900 beispielhafte Pflanzen für den Unterricht. Davon druckte E Laue 118 Lithografien. Die Universität Wien besitzt lediglich dreizehn Kny-Tafeln. Deren Format ist mit 68 × 83 cm relativ klein.[5]

Bildtafeln im Kleinformat

Eine Bildtafel ist eine Zusammenstellung von Einzelbildern auf einer Buchseite. Solche Tafeln finden sich in Nachschlagewerken wie Enzyklopädien, Fachlexika, Bildwörterbüchern und Bestimmungsbüchern. Sie erlauben eine schnelle Zuordnung von Wort und Bild und eine Identifizierung von Gegenständen, Tieren, Pflanzen und anderen Objekten und damit eine vereinfachte Ermittlung ihrer Bezeichnungen.

Geschichte und Verwendung

Bildtafeln wurden und werden häufig für Enzyklopädien gestaltet. Bildtafeln finden sich außerdem in vielen Fachlexika, z. B. zu medizinischen Themen, wie der Anatomie. Besteht ein Nachschlagewerk fast ausschließlich aus Bildtafeln, so spricht man gewöhnlich von einem Bildatlas. Manchmal sind die Bildtafeln in Enzyklopädien direkt beim entsprechenden Schlagwort wie Pilze oder Tiere Australiens zu finden, zum Teil sind mehrere Bildtafeln entweder in der Mitte oder am Ende eines Werkes konzentriert. Einige mehrbändige Enzyklopädien verfügen auch über einen gesonderten oder gar mehrere Bildtafelbände, z. B. die Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751–1772). Eine Bildtafel, die nahezu jede Enzyklopädie enthält, ist die Liste der Nationalflaggen.

Ein weiteres Feld von Bildtafeln sind die (zum Teil mehrsprachigen) Bildwörterbücher, wo nach Themen gestaltete Bildtafeln das Auffinden von (fremdsprachigen) Bezeichnungen für Gegenstände erleichtern. Die ersten deutschen Bildwörterbücher wurden im Jahr 1935 veröffentlicht: Der Große Duden. Bildwörterbuch der deutschen Sprache, Verlag Bibliographisches Institut AG in Leipzig, und Der Sprach-Brockhaus. Deutsches Bildwörterbuch für jedermann, Verlag F.A. Brockhaus, ebenfalls aus Leipzig.

Bildtafeln finden sich traditionell auch in Bestimmungsbüchern, z. B. zur Pflanzenbestimmung wie Was blüht denn da?[6] oder der Bezeichnung von Tieren wie Was fliegt denn da?[7]

Auswahl von Nachschlagewerken, die Bildtafeln beinhalten

- Hans von Gersdorff: Feldbuch der Wundarzney. Straßburg 1517.

- Maria Sibylla Merian: Metamorphosis insectorum Surinamensium. Amsterdam 1705.

- Albert Seba: Der Thesaurus. 1734–1765.

- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1751–1772, mit elf Bildtafel-Bänden auf rund 7.000 Seiten.

- Encyclopédie d’Yverdon. 1770–1780, mit zehn Bildtafel-Bänden.

- Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage, Leipzig 1885–90.

- Friedrich Eduard Bilz: Das neue Naturheilverfahren. Lehr- und Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege. Verlag F. E. Bilz, Dresden Radebeul 1894 20. Auflage.

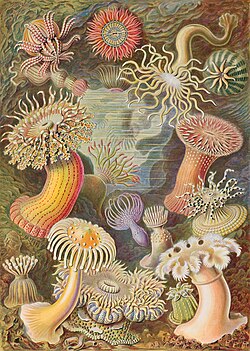

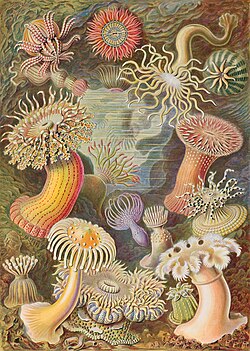

- Ernst Haeckel: Kunstformen der Natur. 1899 bis 1904.

- Lexikon der gesamten Technik. 2. Auflage, 8 Bände, 1904–1910.

- Meyers Blitz-Lexikon. Ausgabe 1932, mit 71 teils mehrfarbigen Tafeln.

- August Oetker: Warenkunde-Lexikon. Bielefeld, 10. Auflage, 1969, mit 24 Bildtafeln.

- Einsichten über die Heilige Schrift. 1990–92, Bibellexikon mit jeweils 4 × 16 Seiten Tafeln in 2 Bänden

- Der große Bibel-Atlas. London 1998.

- Lexikon der Biologie. Spektrum Akademischer Verlag, 2004, über 400 großenteils mehrfarbige Bildtafeln[8]

- Duden – Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Wie die Dinge heißen. 415 durchgängig farbige Bildtafeln mit rund 30.000 Begriffen; ausführliches alphabetisches Register, 1. Auflage, 2005

Siehe auch

- Schautafel

- Zeittafel

- Overheadfolie

Bildtafeln in der Wikipedia

- Kategorie:Bildtafel

Weblinks

- Sogenannte Leuckart-Tafeln und einige Pfurtscheller-Exemplare.

- Erklärungen zu den Zoologischen Wandtafeln.

- Leopold Kny, Carl Müller: Monotropa hypopitys.

Einzelnachweise

- ↑ Rudolf Leuckart, Hinrich Nitsche (Hrsg.): Erklärungen zu den Zoologischen Wandtafeln. Theodor Fischer, Cassel 1892.

- ↑ Carlo Alberto Redi, Silvia Garagna, Maurizio Zuccotti, Ernesto Capanna, Helmut Zacharias: Viusal Zoology: The Pavia collection of Leuckart’s zoological wall charts (1877). Ibis, Como 2002. ISBN 88-7164-130-2.

- ↑ Berechnung: 1 Mark enthielt 358,4 mg Gold; 286,50 Mark = 102,68 g Gold. Am 7. Februar 2025 stand 1 kg Gold bei 89.064 EUR; demnach 102,68 g Gold für 9.145 EUR.

- ↑ Kurt Chytil, Werner Anselm Buhre: Die Wandtafeln des Paul Pfurtscheller. Ein sorgsam detailverliebtes Leben. Marix, Wiesbaden 2024. → Tabelle 5: Anzahl der schematischen und räumlichen Figuren, S. 212f.

- ↑ Leopold Kny: Botanische Wandtafeln mit erläuterndem Text. Paul Parey, Berlin 1890ff.

- ↑ Was blüht denn da? Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas, Kosmos, 57. Auflage, 2005

- ↑ Was fliegt denn da? Der Klassiker: Alle Vogelarten Europas in 1.700 Farbbildern, Kosmos, 2006

- ↑ Archivierte Kopie ( vom 19. September 2011 im Internet Archive), abgerufen am 6. September 2008

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Photos courtesy of Christian Ziegler., Lizenz: CC BY 2.5

Conservation Efforts Hinge on Understanding the Factors Controlling Biodiversity. The diverse forest canopy on Barro Colorado Island, Panama, has provided ecologist Stephen Hubbell with years of data to test his controversial Unified neutral theory of biodiversity. Despite the different fruit types and dispersal modes pictured here, Hubbell wonders how well patterns of diversity can be explained by focusing on the similarity of species rather than their differences.

Kolorierter Kupferstich aus Metamorphosis insectorum Surinamensium, Bildtafel VI. 1705

Shows triangle marking system for prisoners in German concentration camps distinguished by form and colour of the marks. The table is divided into rows for basic prisoner colours (Grundfarben für Häftlinge), badges for reoffenders (Abzeichen für Rückfällige), prisoners in the punishment platoon (Häftlinge der Strafkompanie), badges for Jews (Abzeichen für Juden), and special marks (Besondere Abzeichen), as well as columns for various types of accusations: political prisoners (politisch), career criminals (Berufsverbrecher, [lit.: professional criminal]), emigrant(s), Jehovah's Witnesses (Bibelforscher [lit.: Bible researchers]), homosexuals (homosexuell), and antisocial persons (asozial). The special marks include "Jewish miscegenationists" (jüd[ische] Rasseschänder), female miscegenationists (Rasseschänderin), persons presenting a flight risk (fluchtverdächtigt), the prisoner's inmate ID number (Häftlingsnummer), identification of Polish and Czech prisoners (Pole, Tscheche) by a "P" or "T" in the triangle, Wehrmacht (German army) personnel (Wehrmacht Angehöriger) and celebrities (Häftling Ia). An example sleeve of a prisoner's dress is shown in the lower right section (Beispiel).

Jews were identified by an upright yellow triangle under the main classification triangle

- Heliactis bellis (Thompson) = Cereus pedunculatus (Pennant, 1777)

- Mesacmaea stella [sic] (Andres) = Mesacmaea stellata (Andrès, 1881)

- Aiptasia Couchii (Gosse) = Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831)

- Cylista impatiens (Dana) = Choriactis impatiens (Couthouy in Dana, 1846)

- Bunodes thallia (Gosse) = Anthopleura thallia (Gosse, 1854)

- Metridium praetextum (Couthouy) = Actinostella flosculifera (Lesueur, 1817)

- Heliactis troglodytes (Thompson) = Sagartia troglodytes (Price, 1847)

- Anthea cereus (Gosse) = Anemonia sulcata (Pennant, 1777)

- Aiptasia undata (Martens) = Aiptasia diaphana (Rapp, 1829)

- Aiptasia diaphana (Andres) = Aiptasia diaphana (Rapp, 1829)

- Bunodes monilifera (Dana) = Paractis monilifera (Drayton in Dana, 1846)

- Corynactis viridis (Allman) = Corynactis viridis Allman, 1846

- Metridium concinnatum (Dana) = Oulactis concinnata (Drayton in Dana, 1846)

- Sagartia chrysoplenium (Gosse) = Chrysoela chrysosplenium (Cocks in Johnston, 1847)

- Actinoloba dianthus (Blainville) = Metridium senile (Linnaeus, 1761)

Illustration from a famous 18th-century work of reference, edited by Albertus Seba, a Dutch pharmacist and collector of zoological subjects.