Balustrade

Eine Balustrade (Dockengeländer) ist ein aus Balustern (Docken, Tocken) gebildetes, durchbrochenes Geländer an Treppen, Brücken, Balkonen, Söllern usw., als raumtrennendes Element oder als Dachabschluss (Attika). Sie ist die typische Form von Geländern und Brüstungen der Renaissance und des Barocks, oft auch durch Pfeiler (Hauptpfosten) in einzelne Abschnitte unterteilt.[1]

Begriffsherkunft

Der Begriff Balustrade rührt vom französischen balustre, bzw. vom gleichbedeutenden italienischen balaustro und geht zurück auf das altgriechische βαλαύστριον / balaustrion = Blüte des wilden Granatapfelbaums, unreifer Granatapfel.[2]

Der Begriff Docke stammt vom mittelhochdeutschen tocke = Bündel, Walze.[2] In der Kunstsprache verschiedener Handwerke hielt sich der Begriff Docke auch als „Zapfen oder Säule von Holz“.[2]

Form, Aufbau und Material

Der einzelne Baluster ist ein untersetztes Säulchen von rundem oder eckigem Querschnitt mit stark profiliertem Schaft. Das unsymmetrische Profil des klassischen Balusters übernimmt die schwellende und sich nach oben verjüngende Form des unreifen Granatapfels. Die Teile des Balusters wurden von unten nach oben als Fuß, Bauch, Hals und Kopf bezeichnet.[3] Von diesem klassischen Profil abgeleitet gibt es zahllose formale Variationen, die sich teilweise völlig von der ursprünglichen Granatapfelform lösen, jedoch alle eine schwellende oder sich verjüngende Form aufweisen und sich dadurch vom gemeinen Geländerstab absetzen. Der barocke Architekturtheoretiker Johann Friedrich Penther beschrieb die Gestalt eines Balusters 1744 so: „ist ein niedriges Säulchen, nicht viel über 3 Fuß hoch, mit allerhand Ausschweiffung, Bauchung und Einziehung gemacht, auch mit Simswerck, Laubwerck und dergleichen Zierrathen versehen.“[4]

Zur Balustrade gehören als die Baluster verbindende Bauteile unten eine Basis (Sockel, Postament, Untergurt) und oben ein Handlauf (Abdeckplatte, Obergurt). Das Handbuch der Architektur forderte noch 1891, dass „die Stellung der Docken eine möglichst dichte sein muß, mindestens derartig, daß die Zwischenräume der Dockenbreite entsprechen; in der Regel wird es sich aber empfehlen, daß, sie noch dichter zu setzen, so daß sich die Kapitel-Abaken fast berühren.“[5] Die Balustrade kann im Grundriss gerade oder gebogen geführt sein.

Architekturtheoretiker hatten auch versucht, die Balusterformen entsprechend den klassischen Säulenordnungen zu unterscheiden.[3][6]

Eine formal und materialmäßig vereinfachende Form der Balustrade ist die Brettbalustrade aus Brettbalustern[7][8][9][10], vor allem bei spätbarocken Treppen.

Das Material der Baluster und Balustraden ist je nach dem Verwendungszweck und Verfügungsmöglichkeiten verschieden: Holz, das gedrechselt oder geschnitzt wird, Naturstein der gehauen, gehobelt, gedreht und gedrechselt wird (auch Kunststein), Stuckmarmor oder Metall (Gold, Bronze und am häufigsten Gusseisen).[2][11] Neuere Baluster sind aus Beton gefertigt.[12][13]

- Balustrade (Ansicht, Querschnitt, Grundriss)

- Muster für Balusterprofile (Das Säulchen A ist kein Baluster)

- Balusterformen in einer Ornamentsammlung (Franz S. Meyer, 1898)

- Spätbarocke Brettbaluster-Treppe (Alte Hofhaltung, Bamberg)

Verwendung

Balustraden sind in der historischen Architektur ein gliederndes und schmückendes Architekturelement, das im weitesten Sinne vor allem als Geländer bzw. Brüstung verwendet wird, beispielsweise von einer Terrasse oder eines Balkons. Diese abtrennende Funktion ist auf Gebäudefassaden übertragen worden, u. a. als Attika oder als Fensterbrüstung, wo solche Zierbalustraden eine Funktion zur Gliederung repräsentativer Fassaden übernehmen können.

Balustraden wurden auch als Schranken in Innenräumen verwendet, etwa als Chorschranke bzw. Altarschranke oder früher in Gerichtsräumen als Gerichtsschranke[14] zur Absonderung der Parteien.

Eine besonders repräsentative Rolle spielten Baluster in barocken Treppenanlagen, wo sie das Balustermotiv einer horizontal verlaufenden Balustrade in ein schräges Treppengeländer übersetzten.[15]

Balustraden werden seit den 1980er Jahren wieder vermehrt als historisierende Gartendekoration und Hausschmuck für Balkone, Terrassen und Terrassen verwendet. In der Regel werden hierfür kostengünstige Betonfertigteile eingesetzt.[12]

- Beispiele für Balustraden

- Einzelbaluster als Träger eines Taufbeckens (St. Andrew's, Northwold)

- Balustrade an einer Terrasse (Petrozavodsk)

- Balustrade als barocke Chorschranke (San Gaetano, Brescia)

- Barockgarten Großsedlitz: Übergang einer horizontalen Balustrade in ein Treppengeländer

- Balustrade von 1543 am Renaissance-Treppenaufgang der Kanzel im Dom von Siena

- Barockes Treppengeländer (Basilika Unserer Lieben Frau der Unbefleckten Empfängnis, Salvador, Brasilien)

- Historistische Prachttreppe aus zwei farblich kontrastierenden Natursteinen mit roten und gelben Balustern (Nationalmuseum in Prag)

- Renaissance-Balustraden im Innenhof von Schloss Porcia

- Balustrade als Brückengeländer (Ponte Maria Callas, Venedig)

- Barocke Balustrade einer Orgelempore (St. Sebastian, Steinsfeld)

- Barocke Balustraden an mehreren Kirchenemporen (St. Johannes der Täufer, Broßbirkach)

- © Asio otus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Balustrade als Attika (Altes Rathaus Iserlohn), 1875

- Blend-Balustrade als Attika auf einem gründerzeitlichen Wohnhaus (Göttingen, Gartenstraße 24)

- Blend-Balustrade vor einer geschlossenen Fensterbrüstung (Göttingen, Bürgerstraße 42)

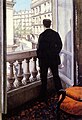

- Innenansicht der Balustrade eines Französischen Fensters (Gemälde Junger Mann am Fenster von Gustave Caillebotte, 1876)

- Drei verschiedene Balustraden an Balkon, Blendbrüstung und Attika (Palácio Nacional da Ajuda, Lissabon), 19. Jahrhundert

Geschichte

In der Antike haben Balustraden mit Balustern nur im Möbelbau eine bedeutende Rolle gespielt, was in stilisierter Form in mittelalterliche Architektur aufgegriffen wurde.[2]

Erst in der toskanischen Renaissance kamen Balustraden im 15. Jahrhundert erneut in Gebrauch, „wohl unter dem Einfluß der Wiederaufnahme antiker Formen und gefördert durch die Vorliebe für seine stereometrisch einfache, aber auch wandlungsfähige Struktur“[2] (Herbert Siebenhüner). Häufig wurden Balustraden in Renaissance, Barock und Rokoko sowie den folgenden historistischen Neostilen als zierendes Architekturelement eingesetzt. Ihre Materialvielfalt nahm im 19. Jahrhundert zu; auch Gusseisen in künstlerisch verarbeiteter Form kam zum Einsatz.

Sonstiges

In seiner dritten Schaffensperiode widmete sich der deutsche Künstler und Bildhauer Johannes Reinarz der Balustrade in Gemälde und Plastik.[16] Dabei erhält die Balustrade oft einen menschlichen, verspielten Charakter und wird in einer reichen Fülle an teils skurrilen Formen dargestellt und abstrahiert.

Siehe auch

Literatur

- Herbert Siebenhüner: Docke, Dockengeländer. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. IV, 1955, Sp. 101–108. (Abschrift auf rdklabor.de, abgerufen am 1. Mai 2024)

- Ludwig H. Heydenreich: Baluster und Balustrade. Eine „invenzione“ der toskanischen Frührenaissance. In: Festschrift für Wolfgang Braunfels, Tübingen 1977, 123–132.

- Robert Chitham: Die Säulenordnungen der Antike und ihre Anwendung in der Architektur. Fourier Verlag, Wiesbaden 1994, ISBN 3-925037-77-2, S. 115–117.

Weblinks

- Baluster, auf beyers.com (im Internet Archive)

- Docke, auf beyars.com (im Internet Archive)

- Dockengeländer nach Vignola, auf diglib.tugraz.at

Einzelnachweise

- ↑ Hans Koepf, Günther Binding: Bildwörterbuch der Architektur (= Kröners Taschenausgabe. Band 194). 4. überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-520-19404-6 (Digitalisat auf moodle.unifr.ch, abgerufen am 1. Mai 2024), S. 46: Balustrade.

- ↑ a b c d e f Herbert Siebenhüner: Docke, Dockengeländer. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. IV, 1955, Sp. 101–108. (Abschrift auf rdklabor.de, abgerufen am 1. Mai 2024)

- ↑ a b Johann Friedrich Penther: Ausführliche Anleitung zur bürgerlichen Bau-Kunst (Band 1): Enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen der üblichsten Deutschen, Französischen, Italiänischen Kunst-Wörter der Bürgerlichen Bau-Kunst. Augspurg 1744, S. 13 f.: Balustre, hier S. 14. (Digitalisat)

- ↑ Johann Friedrich Penther: Ausführliche Anleitung zur bürgerlichen Bau-Kunst (Band 1): Enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen der üblichsten Deutschen, Französischen, Italiänischen Kunst-Wörter der Bürgerlichen Bau-Kunst. Augspurg 1744, S. 13: Balustre. (Digitalisat)

- ↑ Franz Ewerbeck, Eduard Schmitt, Adolf Göller: Einfriedungen, Brüstungen und Geländer, Balcone, Altane und Erker. (= Handbuch der Architektur, Band III.2.2.) Verlag von Arnold Bergsträsser, Darmstadt 1891, S. 31 (Digitalisat)

- ↑ Robert Chitham: Die Säulenordnungen der Antike und ihre Anwendung in der Architektur. Fourier Verlag, Wiesbaden 1994, ISBN 3-925037-77-2, S. 115.

- ↑ Friedrich Mielke: Handläufe und Geländer. Verlag Vögel, Stamsried 2003, ISBN 3-89650-171-2, S. 184–191: Balusterbretter.

- ↑ Burg Trips. Vom Befund zum Konzept. Dokumentation des 9. Studentenworkshops des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vom 8. bis 14. September 2014. (Mitteilungen aus dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Heft 20) 2015 (Digitalisat auf denkmalpflege.lvr.de), abgerufen am 1. Mai 2024, S. 34.

- ↑ Barocke Balustrade. In: picclick.de. Abgerufen am 1. Mai 2024.

- ↑ Monika Ryll: ehemaliges Wohnhaus des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. In: rhein-neckar-industriekultur.de. 2019, abgerufen am 1. Mai 2024.

- ↑ Günther Mehling (Hrsg.): Naturstein-Lexikon: Werkstoff, Werkzeuge und Maschinen, Wirtschaft und Handel, Gestaltung und Techniken von der Antike bis heute. Callwey, München 1993, S. 47.

- ↑ a b Vgl. etwa Beton-Balustrade BLR650 Series, auf archiexpo.de, abgerufen am 1. Mai 2024.

- ↑ Muhamad Latyff: Pricess production and installing precast concrete balustrade. In: YouTube. Abgerufen am 1. Mai 2024 (Film, 7:01 min).

- ↑ Johann Friedrich Penther: Ausführliche Anleitung zur bürgerlichen Bau-Kunst (Band 1): Enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen der üblichsten Deutschen, Französischen, Italiänischen Kunst-Wörter der Bürgerlichen Bau-Kunst. Augspurg 1744, S. 13: Balustrade. (Digitalisat)

- ↑ Friedrich Mielke: Handläufe und Geländer. Verlag Vögel, Stamsried 2003, ISBN 3-89650-171-2, S. 192–203: Balken-Geländer; S. 204–221: Balustergeländer; S. 228–279: Dockengeländer.

- ↑ Johannes Reinarz: „Im Anfang war die Balustrade“. Retrospektive im Kunstraum ab 15. März 2020. Auf ausbadhonnef.de, 29. Februar 2020, abgerufen am 1. Mai 2024.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Ermell, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Innenraum mit Empore der evangelischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Großbirkach

Autor/Urheber: Bybbisch94, Christian Gebhardt, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Der Barockgarten Großsedlitz mit dem Friedrichschlösschen liegt auf einer Anhöhe des linken Elbufers südöstlich von Dresden in Großsedlitz, das zur Stadt Heidenau im Freistaat Sachsen gehört. Der etwa 18 Hektar große Garten gilt als überragendes Beispiel für französische Gartenbaukunst in Sachsen; er ist einer der authentischsten Barockgärten Deutschlands und zählt zu den bedeutendsten Werken des Dresdner Barock.

Autor/Urheber: Rendor Thuces Al'Nachkar, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Balustrade, Attika (Göttingen, Gartenstraße 24, 2024)

Autor/Urheber: Didier Descouens, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Ponte Maria Callas Venice on rio delle veste

Autor/Urheber: Haydn Blackey from Cardiff, Wales, Lizenz: CC BY-SA 2.0

The Frontage of Palácio Nacional da Ajuda - Lisbon

Autor/Urheber: WalmatStudio, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Arkadengang im Innenhof des Schloss Porcia in Spittal an der Drau

Autor/Urheber: Paul R. Burley , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Balustrade, Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois.

Autor/Urheber: Semenov.m7, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Улица Пушкинская в Петрозаводске. Балюстрада в створе улицы Германа Титова. Спуск к Онежской набережной.

Different types of baluster.

Autor/Urheber:

| Feel free to use my photos, but please mention me as the author and send me a message. |

Dieses Bild ist nicht gemeinfrei. Dies bedeutet, dass es u. a. Urheberrechtsschutz genießt. Es darf nur nach den hier genannten Regeln (oder mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers) genutzt werden. Dies schließt insbesondere eine Verwendung in sozialen Netzwerken aus, deren Nutzungsbedingungen der hier aufgeführten Lizenz nicht entsprechen.

|

| Bitte lade an dieser Stelle keine auch nur minimal veränderte Fassung ohne Rücksprache mit dem Urheber hoch. Der Urheber möchte Korrekturen nur an der ihm vorliegenden unkomprimierten Quelle vornehmen. So ist gewährleistet, dass die Änderungen erhalten bleiben und dass keine unnötigen Kompressionsartefakte entstehen. Wenn du meinst, dass Änderungen erforderlich sein sollten, informiere bitte den Urheber oder lade eine Bearbeitung als neues Bild unter neuem Namen und unter Verwendung der Vorlage Derivat bzw. der Vorlage Extrakt hoch.

|

Marble balustrade to the chancel in the Chiesa di San Gaetano church in Brescia.

© Asio otus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Brüstung als Attika mit Adlern auf den Eckakroteren des denkmalgeschützten ehemaligen Rathauses in Iserlohn, Alter Rathausplatz 1.

Autor/Urheber: Rijksmuseum, Lizenz: CC0

Identificatie

Titel(s): Preekstoel in de Dom van Siena door Nicola Pisano. SIENA - Cattedrale. Il Pulpito. (Niccolò Pisano e scolari) (titel op object)

Objecttype: foto

Objectnummer: RP-F-00-8227

Opschriften / Merken: nummer, recto: ‘P.e I.a N.o 8978.’opschrift, recto, handgeschreven: ‘R.B-. 3’verzamelaarsmerk, verso, gestempeld: Lugt 3937

Vervaardiging

Vervaardiger: fotograaf: Alinari (vermeld op object)

Plaats vervaardiging: Dom

Datering: 1875 - 1900

Fysieke kenmerken: albuminedruk

Materiaal: karton fotopapier

Techniek: albuminedruk

Afmetingen: foto: h 194 mm × b 251 mm

Onderwerp

Wat: pulpit, ambo, chancel

Waar: Dom. D

Verwerving en rechten

Copyright: Publiek domein

Autor/Urheber: Rendor Thuces Al'Nachkar, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Brettbaluster, Treppe (Bamberg, Alte Hofhaltung, 2008)

Autor/Urheber: Lysippos, Lizenz: CC BY 3.0

Nationalmuseum, Haupttreppe (Prag, Tschechische Republik)

Autor/Urheber: Rendor Thuces Al'Nachkar, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Balustrade (Göttingen, Bürgerstraße 42, 2024)

(c) St Andrew's church in Northwold - C18 baluster font by Evelyn Simak, CC BY-SA 2.0

St Andrew's church in Northwold - C18 baluster font

Autor/Urheber: Paul R. Burley , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Balustrades of central staircase, Nossa Senhora da Conceição da Praia Church (Church of Our Lady of the Conception of Praia), Salvador, Bahia, Brazil.

Autor/Urheber: Ermell, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Orgelempore der der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Sebastian in Steinsfeld