Attraktor

Ein Attraktor (lat. ad trahere „zu sich hin ziehen“) beschreibt in der Mathematik und in der Physik, wie sich ein dynamisches System im Laufe der Zeit verhält. Man kann sich einen Attraktor als ein „stabiles Verhalten“ vorstellen, auf das sich ein dynamisches System zubewegt. Ein einfaches Beispiel ist ein gedämpftes Pendel, das sich ausgehend von einem beliebigen Systemzustand der Ruhelage im tiefsten Punkt annähert. Bei komplizierteren Systemen kann ein Attraktor auch in sich geschlossene Linien von Zuständen beschreiben, die wiederholt durchlaufen werden, oder auch ein deterministisches, aber nicht vorhersagbares Verhalten.

Der Begriff stammt aus der Theorie dynamischer Systeme. Dort beschreibt ein Phasenraum die Menge aller möglichen Systemzustände. Ein Attraktor beschreibt eine Untermenge des Phasenraums, auf die sich ein dynamisches System ausgehend von gegebenen Anfangszuständen im Laufe der Zeit zubewegt. Die Untermenge wird unter der Dynamik dieses Systems nicht mehr verlassen. Das heißt, eine Menge von Variablen nähert sich im Laufe der Zeit (asymptotisch) einem bestimmten Wert, einer Kurve oder etwas Komplexerem (also einer Region im n-dimensionalen Raum) und bleibt dann im weiteren Zeitverlauf in der Nähe dieses Attraktors.

Bekannte Beispiele sind der Lorenz-Attraktor, der Rössler-Attraktor und die Nullstellen einer differenzierbaren Funktion, welche Attraktoren des zugehörigen Newton-Verfahrens sind.

Das Gegenteil eines Attraktors wird Repellor oder negativer Attraktor genannt. Diese Begriffe werden in allen Bereichen, die sich mit dynamischen Systemen befassen, verwendet, beispielsweise auch in der Biologie und der Wirtschaftswissenschaft.

Beispiele

Bringt man ein gedämpftes Pendel aus seiner vertikalen Ruhelage, schwingt es unter dem Einfluss der Schwerkraft zurück. Es nähert sich im Laufe der Zeit der Ruhelage an. In diesem Fall handelt es sich um einen punktförmigen Attraktor.

Bei einer Pendeluhr stellt sich eine regelmäßige Schwingung ein. Dazu wird ein gedämpftes Pendel durch eine äußere periodische Kraft so angeregt, dass das System wiederholt eine bestimmte Abfolge von Zuständen durchläuft.

Der Meteorologe Edward N. Lorenz (1917–2008) entwickelte ein Modell, um das Verhalten von Luftströmungen vorherzusagen, die von unten erhitzt und von oben abgekühlt werden. Das Modell führte zu besseren Langzeitvorhersagen für das Wetter. Seine Lösung wurde als Lorenz-Attraktor bekannt. Mit diesem ist das Schlagwort des Schmetterlingseffektes eng verbunden.

Otto E. Rössler entwickelte ein Modell, das durch die Betrachtung einer Bonbon-Knetmaschine (taffy puller) auf Coney Island inspiriert wurde, die ihre Toffeemasse wiederholt dehnt und faltet. Die Lösung seines Modells wurde als Rössler-Attraktor bekannt.

Grundlagen

Phasenraum

Ein Phasenraum beschreibt die Menge aller möglichen Systemzustände eines dynamischen Systems. Jeder Zustand ist ein Punkt im Phasenraum und wird durch beliebig viele Zustandsgrößen dargestellt, welche die Dimensionen des Phasenraums bilden.

Dynamisches System

Ein dynamisches System ist ein mathematisches Modell eines zeitabhängigen Prozesses, der homogen bezüglich der Zeit ist, dessen weiterer Verlauf also nur vom Anfangszustand, aber nicht von der Wahl des Anfangszeitpunkts abhängt.

Viele mathematische Modelle sind stark vereinfachte Formen von realen Systemen. Sie beschreiben Zustandsänderungen in Abhängigkeit von der Zeit t. Beispiele sind

- das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten und Gasen

- Bewegungen von Himmelskörpern unter gegenseitiger Beeinflussung durch die Gravitation

- Populationsgrößen von Lebewesen unter Berücksichtigung der Räuber-Beute-Beziehung oder

- die Entwicklung wirtschaftlicher Kenngrößen unter Einfluss der Marktgesetze.

Unterschieden werden:

- kontinuierliche dynamische Systeme; die Zustandsänderung ist definiert als kontinuierlicher Vorgang ()

- diskrete dynamische Systeme; die Zustandsänderung ist definiert in festen zeitlichen Schritten ().

Das Verhalten von kontinuierlichen dynamischen Systemen wird durch Linien (Trajektorien) im Phasenraum repräsentiert. Das zeitliche Verhalten von diskreten dynamischen Systemen wird durch Mengen isolierter Punkte im Phasenraum repräsentiert.

Das wichtigste Beschreibungsmittel für zeitkontinuierliche dynamische Systeme sind autonome gewöhnliche Differenzialgleichungen. Ein gemischtes System aus kontinuierlichen und diskreten Teilsystemen mit kontinuierlich-diskreter Dynamik wird auch als hybrid bezeichnet. Beispiele solcher hybrider Dynamiken finden sich in der Verfahrenstechnik (z. B. Dosiervorlage-Systeme).

Wichtige Fragestellungen im Zusammenhang mit dynamischen Systemen betreffen vor allem ihr Langzeitverhalten.

Physikalische oder technische dynamische Systeme geben oft Energie in Form von Wärme ab, insbesondere durch Reibung. Bei diesen Systemen liegt Dissipation vor. Wenn solche Systeme nicht angetrieben werden, bewegen sie sich langfristig auf einen stabilen Ruhepunkt zu. Wenn sie angetrieben werden, können sich periodische Schwingungen oder komplexere Verhalten einstellen. Da sich die Bewegung des Systems mit der Zeit auf diese Zustände zubewegt, nennt man diese Attraktoren.

Attraktor

Bei der Untersuchung dynamischer Systeme interessiert man sich – ausgehend von einem bestimmten Anfangszustand – vor allem für das Verhalten für . Eine Untermenge des Phasenraums, auf die sich ein System langfristig zubewegt, wird als Attraktor bezeichnet.

Die Menge aller Punkte des Phasenraums, die unter der Dynamik demselben Attraktor zustreben, heißt Attraktions- oder Einzugsgebiet dieses Attraktors. Ein globaler Attraktor zieht alle Punkte des Phasenraums an.

Bei der mathematischen Analyse sind Limesmengen und deren Stabilität von großer Bedeutung. Die einfachsten Limesmengen sind Fixpunkte, das sind diejenigen Punkte mit für alle , also diejenigen Zustände , deren Bahn die einelementige Menge ist. Weiter interessiert man sich für Punkte, deren Bahn für gegen einen Fixpunkt konvergiert. Die wichtigsten Limesmengen sind neben Fixpunkten die periodischen Orbits. Gerade in nichtlinearen Systemen trifft man aber auch komplexe nichtperiodische Grenzmengen an.

Typische Attraktoren

Attraktoren sind Teile oder Teilmengen des Phasenraums eines dynamischen Systems. Viele Attraktoren kann man sich als klassische geometrische Gebilde im dreidimensionalen Raum vorstellen, beispielsweise Punkte oder zyklisch durchlaufene Linien. Die Attraktoren von deterministisch chaotischen Systemen kann man jedoch nicht als einfache Kombinationen grundlegender geometrischer Objekte (z. B. Linien, Flächen, Kugeln, Torusse, Mannigfaltigkeiten) beschreiben. Sie werden als seltsame Attraktoren bezeichnet.

Fixpunkt

Das System nähert sich immer stärker einem Fixpunkt an, in dem die Dynamik erliegt. In diesem Fixpunkt befindet sich das System in einem stabilen Gleichgewicht. Das Ergebnis ist ein statisches System. Typische Beispiele sind ein gedämpftes Pendel, das sich dem Ruhezustand im tiefsten Punkt annähert, oder der stabile Wasserpegel, der sich nach dem Eingießen in einem Wasserglas einstellt.

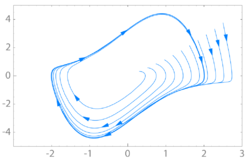

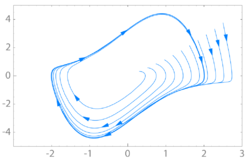

Grenzzyklus

Das System nähert sich immer stärker einer bestimmten Bewegungsbahn an, die stets nach einer bestimmten Zeitdauer (der „Periode“) zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, die also in sich geschlossen ist und somit einer sich ständig wiederholenden, periodischen Bewegung entspricht. Diese Bewegungsbahn wird Grenzzyklus oder periodischer Orbit genannt. Beispiele sind die Simulation der Räuber-Beute-Beziehung, die für bestimmte Parameter der Rückkoppelung zu einem periodischen Ansteigen und Sinken der Populationsgrößen führt, oder die Bewegung des Pendels bei einer Pendeluhr.

n-Simplex

Für ein hybrides dynamisches System mit chaotischer Dynamik konnte im die Oberfläche eines n-Simplex als Attraktor identifiziert werden.[1]

Torus

Treten mehrere miteinander inkommensurable Frequenzen auf, so ist die Trajektorie nicht geschlossen, und der Attraktor ist ein Grenztorus, der von der Trajektorie asymptotisch vollständig ausgefüllt wird. Die zu diesem Attraktor korrespondierende Zeitreihe ist quasiperiodisch, d. h., es gibt keine echte Periode, aber das Frequenzspektrum besteht aus scharfen Linien.

Seltsamer Attraktor

Der Begriff seltsamer Attraktor lässt sich zurückverfolgen auf einen Artikel von David Ruelle und Floris Takens aus dem Jahr 1971. Die Existenz von Attraktoren, die man sich nicht als einfache geometrische Gebilde vorstellen kann, war schon vorher bekannt. Man betrachtete sie aber zunächst als instabile Sonderfälle, deren Auftreten nur bei bestimmter Wahl des Ausgangszustands und der Systemparameter beobachtet wird. Dies änderte sich mit der Definition des seltsamen Attraktors.

Der seltsame Attraktor lässt sich nicht in einer geschlossenen geometrischen Form beschreiben. Er besitzt keine ganzzahlige Dimension und weist eine fraktale Struktur auf. Ein wichtiges Merkmal ist das chaotische Verhalten, d. h., jede noch so geringe Änderung des Anfangszustands kann im weiteren Verlauf zu signifikanten Zustandsänderungen führen. Prominentestes Beispiel ist der Lorenz-Attraktor, der bei der Modellierung von Luftströmungen in der Atmosphäre entdeckt wurde.

Mathematische Definition

Formal betrachte man ein dynamisches System bestehend aus einem topologischen Raum und einer Transformation , wobei ein linear geordnetes Monoid ist – wie oder – und normalerweise stetig oder mindestens messbar ist (oder mindestens wird verlangt, dass stetig/messbar ist für jedes ) und erfüllt

- für alle »Zeiten« und Punkte .

Definition 1. Eine Teilmenge heißt dann vorwärts invariant, wenn

Mit anderen Worten: Sobald ein Punkt in die Teilmenge gelangt, entkommt er ihr nicht mehr.

Definition 2. Unter dem Sammelbecken einer Teilmenge versteht man die Menge

wobei die Menge der Umgebungen von ist. Mit Worten: Ist ein Punkt in genau dann, wenn für alle Umgebungen von dieser Punkt ab einem Zeitpunkt sich immer in dieser Umgebung aufhält.

Bemerkung. Im Falle eines kompakten metrisierten Raums ist diese Definition äquivalent zu

Bemerkung. Angenommen, der Raum sei metrisierbar und sei kompakt. Aus der Definition eines Sammelbeckens geht hervor, dass vorwärts invariant ist und . Manche Autoren definieren das Sammelbecken als die (offene) Menge mit diesen beiden Eigenschaften.

Definition 3. Unter einem Attraktor versteht man eine Teilmenge , die den folgenden Bedingungen genügt

- 1. ist vorwärts invariant;

- 2. Das Sammelbecken ist eine Umgebung von ;

- 3. ist eine minimale nicht leere Teilmenge von mit Bedingungen 1 und 2.

- 2. Das Sammelbecken ist eine Umgebung von ;

Bemerkung. Bedingung 1 erfordert eine gewisse Stabilität des Attraktors. Daraus folgt offensichtlich, dass . Anhand Bedingung 2 wird weiterhin verlangt, dass und bedeutet u. a., jeder Punkt in einer gewissen Nähe von nähere sich dem Attraktor beliebig. Manche Autoren lassen Bedingung 2 weg.[2] Bedingung 3 erfordert, dass der Attraktor nicht in weitere Komponenten zerlegt werden kann (ansonsten wäre bspw. der ganze Raum trivialerweise ein Attraktor).

Siehe auch

Literatur

- G. Jetschke: Mathematik der Selbstorganisation. Harri-Deutsch-Verlag, Frankfurt/Main, 1989

- T. Schürmann und I. Hoffmann: The entropy of strange billiards inside n-simplexes. In: J. Phys. Band A28, 1995, S. 5033ff. arxiv:nlin/0208048

Weblinks

- Attraktor-Programm Chaoscope (Freeware)

Einzelnachweise

- ↑ T. Schürmann und I. Hoffmann: The entropy of strange billiards inside n-simplexes. In: J. Phys. Band A28, 1995, S. 5033ff. arxiv:nlin/0208048

- ↑ Milnor, J. (1985). „On the Concept of Attractor.“ Comm. Math. Phys 99: 177–195.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Bvsydow, Lizenz: CC BY-SA 4.0

The (strangely named) poisson saturne strange attractor has been visualized on the website Chaoscope.org since 2007. That image is on Wikimedia Commons as File:Attractor Poisson Saturne.jpg and is widely shared. Unfortunately, the image is only available in very low resolution (640x480 pixels), which limits its use severely. This independent visualization, using the same parameters for the dynamic system, tries to remedy this shortcoming by providing a much higher resolution (12800x9600 pixels). The hope is that this new image will be useful to gain a better understanding of the structure of the attractor and for decorative purposes.

The file is produced by a straightforward C program, running 10^11 iterations. Coloring is not the same as the previous image. In particular, it assigns different colors to the two separate components of the set (one yellow/green and one blue/magenta). This is also the first frame in File:Rotating 3D Attractor.webm, a video showing the same attractor rotating and giving further insights into this set.

An adoption of the mentioned code, capable of rendering this image, is available.(c) User:XaosBits at English Wikipedia, CC BY 2.5

Van de Pol phase portrait. Created with Mathematica and touched up with Illustrator.