Tulpenbaum

| Tulpenbaum | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

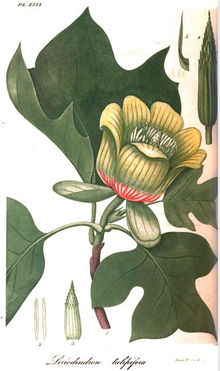

Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera), Blüte | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Liriodendron tulipifera | ||||||||||||

| L. |

Der Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) ist eine der beiden Arten der Pflanzengattung Tulpenbäume (Liriodendron) in der Familie der Magnoliengewächse (Magnoliaceae). Er ist vom östlichen bis zentralen Nordamerika verbreitet.[1]

Die Tulpen-Magnolie wird in Deutschland nicht selten fälschlich Tulpenbaum genannt.

Beschreibung

links zum Größenvergleich eine ebenfalls gut 200 Jahre alte Traubeneiche

Vegetative Merkmale

Der Tulpenbaum ist ein sommergrüner, laubwerfender Baum. Er hat meist einen stattlichen Wuchs und erreicht Wuchshöhen von über 40 Metern im Wald- oder Plantagenverbund. Maximalwerte liegen bei knapp 60 Metern Höhe und einem Stammdurchmesser von bis über 300 Zentimetern. Bei jungen Exemplaren ist die Baumkrone schmal und kegelförmig, bei älteren wird sie gewölbt und hochragend, jedoch nie sehr breit, sie ist eher kräftig säulenförmig. In laublosem Zustand ist sie sehr licht und die Äste sind weit gestellt. Belaubt bildet der Tulpenbaum eine dichte, geschlossene Krone. Mit einer Höhe von 41 Metern einer der größten und mit einem geschätzten Alter von über 400 Jahren wahrscheinlich auch der älteste der Tulpenbäume Amerikas steht in New York City im Stadtteil Queens. Er trägt den Spitznamen Queens Giant. Ein weiteres bekanntes, in Europa befindliches Exemplar steht im botanischen Garten der Stadt Marburg und erreicht ebenfalls eine Wuchshöhe von knapp 40 Metern.

Die im Alter dicke, braune bis grau-braune Borke ist furchig. Die jungen Zweige sind unbehaart, leicht bereift, die Blattnarben sind deutlich erkennbar. Die Knospen sind etwa 1 Zentimeter lang, oval, leicht gebogen und leicht zusammengedrückt.

Die wechselständig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und -spreite gegliedert. Der schlanke, lange Blattstiel ist 6 bis 12 Zentimeter lang. Die Blattform ist eigenartig und unverwechselbar; sie ist symmetrisch zur Mittelader. Junge Laubblätter sind an dieser Achse noch zusammengefaltet. Die einfache, ganzrandige Blattspreite ist bei einer Länge von 10 bis 15 Zentimetern sowie einer Breite von 12 bis 20 Zentimetern im Umriss viereckig und ist in vier bis sechs spitze oder rundspitzige Lappen oder grobe Zähne geteilt. Die Längsseiten der Lappen verlaufen fast symmetrisch. An der Spitze sind die Blätter geteilt, gelappt bis ausgerandet, an der Basis gestutzt bis stumpf oder leicht spießförmig. Die Blattoberseite ist glänzend und kräftig grün. Die Unterseite ist heller und wachsig. Die Blätter sind unbehaart, kahl und färben sich im Herbst goldgelb bis orange. Es sind Nebenblätter vorhanden.

Generative Merkmale

Der Tulpenbaum ist protogyn, also vorweiblich. Die Blütezeit reicht von April bis Mai. Die Blüten stehen einzeln an den Zweigenden. Es sind abfallende Deckblätter vorhanden.

Die zwittrigen Blüten sind beim Aufblühen zunächst becherförmig, später öffnen sie sich weiter und werden glockig. Die Blütenhülle ist einfach und kronblattartig. Die dachigen und spitzen, bis zu 9 Blütenhüllblätter (Tepalen) stehen in zwei Kreisen. Die 6 inneren sind bis 6 Zentimeter lang, aufrecht, an der Basis bläulich-grün, darüber gelb-orange, dann wieder grünlich und die 3 äußeren ausladenden, grünlichen sind bis 4 Zentimeter lang. Die vielen (bis 50) kurzen Staubblätter mit flachen, länglichen Staubbeuteln und kurzen Staubfäden sind bis 5 Zentimeter lang. Die vielen (bis 100), oberständigen und freien Fruchtblätter stehen dachig am kegeligen Blütenboden im Zentrum der Blüte. Die Perigonblätter sondern Nektar ab.[2]

Der bis zu 8,5 Zentimeter lange Fruchtstand ähnelt einem Koniferenzapfen. Die dachig angeordneten, bis 3,5–5 Zentimeter langen und schmalen Einzelfrüchte, Flügelnüsse (Samara) sind holzig – also nicht häutig – einseitig geflügelt und enthalten ein bis zwei kleine Samen.

Chromosomensatz und Inhaltsstoffe

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 38.[1][3]

Alle Pflanzenteile, besonders Holz und Rinde, sind für den Menschen giftig. Im Holz ist das Alkaloid Glaucin enthalten, in der Rinde digitaloide Verbindungen, in den Laubblättern saponinartige und cyanogene Stoffe.

Bilder

- Stamm und Borke

- Laubblatt

- Junge Laubblätter, noch symmetrisch „conduplikat“ zusammengefaltet

- Blütenknospe und Blüte

- Blüte

- Detailaufnahme einer Blüte

- Tulpenbaum im Schlosspark Laeken, Brüssel, Belgien

- Über 300 Jahre alter Tulpenbaum in Harpstedt

- Tulpenbaum im Schlosspark La Hulpe, Belgien

- Tulpenbaum in Morlanwelz-Mariemont, Belgien

- Sockel aus Wurzelwerk

- Fruchtstand

- Geflügelte Früchte

- Fruchtkegel im Zerfall

- Samen in Fruchtquerschnitt

Evolution

Viele Botaniker halten die seit mindestens 100 Millionen Jahren nachweisbaren magnolienähnlichen Gewächse (engl. Bezeichnung durch die Angiosperm Phylogeny Group: magnoliids) für die ursprünglichsten aller lebenden Blütenpflanzenarten. Dazu gehört der Tulpenbaum.[4]

Vorkommen

Liriodendron tulipifera ist im östlichen bis zentralen Nordamerika verbreitet.[1] Das natürliche Verbreitungsgebiet hat seine Nordgrenze in Rhode Island, Massachusetts und Vermont, nach Westen im äußersten Süden von Ontario, weiter zum südlichen Michigan, die Südküste des Lake Huron, Nordküste des Eriesees, Niagara-Halbinsel. Von hier geht die Arealgrenze nach Süden über das südliche Illinois, südöstliche Missouri, östliche Arkansas und nördliche Louisiana. Die Südgrenze geht durch den Norden Floridas.

Der Großteil der Bestände befindet sich in den Appalachen und auf den Piedmontflächen von Pennsylvania bis Georgia. Im Norden des Areals liegt die Höhengrenze bei etwa 300 Metern, im Süden bei 1380 Metern.

Der Tulpenbaum benötigt tiefgründige und humose Böden, auch mit hohem Lehm- oder Tonanteil. Standorte mit trockenen Schutt- oder Sandböden werden nicht besiedelt. Kurzzeitige Staunässe verträgt er ebenso gut wie extreme Fröste und sommerliche Hitze mit zeitweiliger Trockenheit. Aufgrund der tiefreichenden Pfahlwurzel ist er relativ unempfindlich gegen Windbruch und eignet sich als Windschutz für andere Gehölze in Mischbeständen.

Der Tulpenbaum gliedert sich nahtlos in bereits bestehende Forstpflanzungen ein. Er vergesellschaftet mit anderen Baumarten, ohne diese zu verdrängen. An natürlichen Standorten kommt er immer in Mischwäldern vor. In der Jugendphase benötigt er lichte Standorte für eine nachhaltige Entwicklung.

In Deutschland wird er mittlerweile versuchsweise angepflanzt, um das Baumartenspektrum aufgrund der Klimaerwärmung zu verbreitern. Größere Bestände sind zwischen Rastatt und Karlsruhe zu finden.[5] Darüber hinaus wird er mittlerweile vermehrt als Stadtbaum in Betracht gezogen und ersetzt dabei u. a. Rosskastanien und andere Arten, die durch Schädlinge dezimiert werden.[6][7]

Taxonomie

Die Erstveröffentlichung von Liriodendron tulipifera erfolgte 1753 durch Carl von Linné in Species Plantarum. Tomus I, S. 535.[1][8]

Nutzung

Im nordöstlichen Nordamerika ist der Tulpenbaum eine der wichtigsten Laubbaumarten. Das Stammholz (Amerikanisches Whitewood, Tulipanero) wird vor allem zu Türen, Fenstern, Furnieren, Sperrholz, Verschalungen, Regalen und Gussformen verarbeitet. Darüber hinaus werden daraus Spielwaren, Körbe, Musikinstrumente und Särge gefertigt. Aus schwächerem Holz werden Bleistifte und Zündhölzer hergestellt. Das Holz ist stabil, rissfest, nagelfest und leicht bearbeitbar. Das Kernholz ist dauerhaft, das Splintholz nicht. In den Süd-Appalachen hat der Tulpenbaum eine wirtschaftliche Bedeutung als Rohstoff für die Zellstoff- und Papierherstellung. Der Zellstoff ist fester als Pappel-Zellstoff. Eine gewisse Rolle spielt der Tulpenbaum als Bienenweide. Junge Bäume liefern pro Saison bis zu 3,6 kg Nektar, was rund 1,8 kg Honig entspricht.

Aufgrund der großen, attraktiven Blüten und der Herbstfärbung wird der Tulpenbaum auch außerhalb seines natürlichen Areals als Park- und Zierbaum angepflanzt, in Europa seit 1663, wo er als absolut frosthart gilt. Ein ca. 300 Jahre altes Exemplar befindet sich im Schlosspark Trebnitz.[9] Der Tulpenbaum ist der offizielle Staatsbaum der US-Bundesstaaten Kentucky, Indiana und Tennessee.

Die Wurzeln werden zur Herstellung von Fichtenbier verwendet. Die Rinde und Wurzeln werden auch medizinisch genutzt.[10]

Ökologie

Viele Pilze oder Insekten nutzen Tulpenbäume. Toumeyella liriodendri aus der Familie der Napfschildläuse ist auf Tulpenbäume spezialisiert. Sie bringt eine Generation pro Jahr hervor. Die Napfschildläuse werden beispielsweise durch den Zünsler Laetilia coccidivora oder Hyperaspis proba proba aus der Familie der Marienkäfer oder Baccha costata aus der Familie der Schwebfliegen bejagt. Aphidophile Ameisen können die Schildläuse vor Nachstellungen durch andere Insekten teilweise schützen.[11] Daher tragen Ameisen zur Verbreitung des Befalls durch Napfschildläuse in Nordamerika erheblich bei.[12] Aber auch aphidophile Ameisen in Europa[13] oder Korea[14] pflegen und verbreiten Toumeyella liriodendri auf dem eurasischen Kontinent.

Die Samaras (Flügelnüsse) des Tulpenbaums werden in Nordamerika gerne von Grauhörnchen und Fuchshörnchen genutzt.[15]

Literatur

- Marilena Idžojtić: Dendrology. Academic Press, 2019, ISBN 978-0-444-64175-5, S. 383.

- Frederick G. Meyer: Magnoliaceae. In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico, Volume 3: Magnoliidae and Hamamelidae, Oxford University Press, New York und Oxford, 1997, ISBN 0-19-511246-6. Liriodendron tulipifera Linnaeus. - textgleich online bei eFlora wie gedrucktes Werk (online-Version).

- Peter Schütt, Ulla M. Lang: Liriodendron tulipifera. In: Schütt, Weisgerber, Schuck, Lang, Stimm, Roloff: Enzyklopädie der Laubbäume. Nikol, Hamburg 2006, ISBN 978-3-937872-39-1, S. 311–320.

- Bruno P. Kremer: Bäume. Heimische und eingeführte Arten Europas. Steinbachs Naturführer, Mosaik Verlag, München 1984, ISBN 3-570-01188-7, S. 160.

Weblinks

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben).

- Merkblatt Whitewood (Memento vom 15. November 2016 im Internet Archive) (PDF; 1,4 MB).

- Liriodendron tulipifera in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2014.3. Eingestellt von: M. C. Rivers, 2014. Abgerufen am 23. April 2021.

- Liriodendron tulipifera bei Useful Temperate Plants.

- Tulpenbaum bei Baumkunde.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Frederick G. Meyer: Magnoliaceae. In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico, Volume 3: Magnoliidae and Hamamelidae, Oxford University Press, New York und Oxford, 1997, ISBN 0-19-511246-6. Liriodendron tulipifera Linnaeus. - textgleich online wie gedrucktes Werk (online-Version).

- ↑ H. Liu, J. Ma, H. Li: Transcriptomic and microstructural analyses in Liriodendron tulipifera Linn. reveal candidate genes involved in nectary development and nectar secretion. In: BMC Plant Biol. 19, 2019, Artikel 531, doi:10.1186/s12870-019-2140-0.

- ↑ Liriodendron tulipifera bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis

- ↑ Der Tulpenbaum: Ein molekulares Fossil auf pflanzenforschung.de, abgerufen am 15. November 2016.

- ↑ Kurzporträt Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) auf waldwissen.net, abgerufen am 10. April 2019.

- ↑ Landeshauptstadt Düsseldorf: Pressedienst Einzelansicht. Abgerufen am 11. Mai 2022.

- ↑ Bäume in der Stadt. Abgerufen am 17. September 2021.

- ↑ Liriodendron tulipifera bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis, abgerufen am 17. Juli 2021.

- ↑ Reiseland Brandenburg: Ihr Portal für Urlaub und Ausflüge, Informationstafel im Park. 3. März 2016, abgerufen am 25. Juni 2020.

- ↑ Liriodendron tulipifera. In: Plants For A Future. www.pfaf.org, abgerufen am 25. Juli 2021 (englisch).

- ↑ Denver P. Burns, David E. Donley: Biology of the tuliptree scale, Toumeyella liriodendri (Homoptera: Coccidae). In: Annals of the Entomological Society of America. Band 63, Nr. 1, 1970, S. 228–235, doi:10.1093/aesa/63.1.228.

- ↑ Denver P. Burns: The foraging and tending behavior of Dolichoderus taschenbergi (Hymenoptera: Formicidae). In: The Canadian Entomologist. Band 105, Nr. 1, 1973, S. 97–104.

- ↑ Jan Kollar, Marek Barta: The first record of tulip tree aphid, Illinoia liriodendri (Hemiptera: Aphididae), from Slovakia-short communication. In: Plant Protection Science. Band 52, Nr. 2, 2016, S. 142–146.

- ↑ Hyojoong Kim, Hwalran Choi, Jungyoun Ji, Yikweon Jang, Seunghwan Lee: New record of Illinoia liriodendri (Hemiptera: Aphididae) from Korea: North American exotic on tulip tree, Liriodendron tulipifera. In: Journal of Asia-Pacific Entomology. Band 14, Nr. 3, 2011, S. 277–280, doi:10.1016/j.aspen.2011.02.002.

- ↑ Charles M. Nixon, D. Michael Worley, Milford W. McClain: Food habits of Squirrels in Southeast Ohio. In: The Journal of Wildlife Management. Band 32, Nr. 2, 1968, S. 294–305, (PDF).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Jean-Pol GRANDMONT, Lizenz: CC BY 3.0

Der Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) ist eine in Nordamerika heimische Baumart der aus nur zwei Arten bestehenden Gattung Tulpenbäume aus der Familie der Magnoliengewächse (Magnoliaceae).

Plate illustration from: Jacob Bigelow. American medical botany: being a collection of the native medicinal plants of the United States. Boston: Cummings and Hilliard, 1817-1820. 3 volumes.

Autor/Urheber: Photo by and (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man), Lizenz: GFDL 1.2

Photograph of the leaf topside of the Tulip Treeen (Liriodendron tulipifera en ).

Autor/Urheber: Agnieszka Kwiecień, Nova, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Dieses Foto zeigt ein Naturdenkmal in Polen, registriert unter der Nummer

Natural distribution map for Liriodendron tulipifera (tulip poplar)

© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Blüte des Tulpenbaumes im Rheinpark Köln

Autor/Urheber: Jean-Pol GRANDMONT, Lizenz: CC BY 3.0

Tulpenbaum.

Autor/Urheber: 3268zauber, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Detailaufnahme einer Blüte des Tulpenbaums (Liriodendron tulipifera)

Autor/Urheber: Elop, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der 38 m hohe Tulpenbaum im Alten Botanischen Garten Marburg in Herbstfärbung;

links die ebenfalls gut 200 Jahre alte Traubeneiche, halbrechts im Hintergrund die Oberstadt mit den Gebäuden des Fachbereichs Physik, rechts eine Rotbuche;

im halblinken Vordergrund: Magnolien

Autor/Urheber: Philipp Zinger, Lizenz: CC BY-SA 4.0

gemessertes Furnier; Holzart: WIW, Whitewood, Tulpenbaum, Yellow poplar

Autor/Urheber: Dcrjsr, Lizenz: CC BY 3.0

New leaves of tulip poplar tree (Liriodendron tulipifera). Not only do the leaves have a distinctive, twofold symmetrical shape, but they first emerge neatly folded in half. Here, the top leaf is still fully doubled over, the left leaf partly folded down the center, and the lower left leaf fully open but still small and light green. At center and bottom are a few remaining leaf bracts, now pink-tinged. Topping the smooth-barked twig is a reddish winter bud, and below an early, still-narrow flower bud with double bract. Duke Forest Korstian Division, Durham, North Carolina USA.

Autor/Urheber: , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Tulpenbaum, Früchte und Samen

Autor/Urheber: GRIPS, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Samen von Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)

Autor/Urheber: 3268zauber, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Knospe und Blüte eines Tulpenbaums (Liriodendron tulipifera)

Autor/Urheber: Richard Mayer, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Stamm der alten Bäume steht auf einem halbkugeligen Sockel aus Wurzelwerk . Der Vorteil sind größere Standfestigkeit und Schutz vor Überschwemmung.

Autor/Urheber: Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Bugwood.org - See more at: http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0014284#sthash.Bx85jMxQ.dpuf, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Insect species Toumeyella liriodendri on stem of tree species Liriodendron tulipifera

Autor/Urheber: Jean-Pol GRANDMONT, Lizenz: CC BY 3.0

Dies ist ein Bild eines Denkmals in Wallonien, Nummer:

Autor/Urheber: Der ursprünglich hochladende Benutzer war Gmihail in der Wikipedia auf Serbisch, Lizenz: CC BY-SA 3.0 rs

Уздужни пресек плода лалиног дрвета (А-перикарп, B-семена шупљина, C-крило, D-семе, E-ембрион, F-ендосперм, G-семењача) и клијање (H-коренак, I-хипокотил)(аутор: Михаило Грбић)

Autor/Urheber: Billboa, Lizenz: CC BY 3.0

Tulpenbaum in Harpstedt im Juni 2015