St. Severin (Hermülheim)

St. Severin ist die römisch-katholische Pfarrkirche im Stadtteil Hermülheim von Hürth.

rechts der neue Band-Anbau

Geschichte

Hermülheim ist altes Siedlungsland. Da man hier ein römisches Gräberfeld und Tempelüberreste gefunden hat, wird auch eine Villa rustica vermutet. Der -heim-Name deutet auf eine Siedlung hin, die schon zur Zeit der fränkischen Landnahme bestand oder neu begründet wurde. Die zugehörige (ehemalige) Burg Hermülheim, an der Stelle der Zusammenführung der ehemaligen Eifelwasserleitung beziehungsweise ihrer Vorgängerleitungen hatte bereits eine nahe dem Burgtor situierte Eigenkirche, die nach germanischem Recht vor 800 üblich war, deren Pfarrer erstmals in einer Urkunde von 1214 erwähnt wird. Auch das zwar erst für 1540 erwähnte Patrozinium dieser Kirche, das des heiligen Severin, kam bereits nach dem 9. Jahrhundert auf oder wurde dann der Kirche übertragen. Dies alles lässt auf eine Gründung der Kirche vor dem 10. Jh. schließen.[1] Wahrscheinlich wurde die kleine Kirche in fränkischer Zeit um 900 errichtet.[2] 1256 wird die Kirche im Tauschvertrag des Dietrich von Richemulenheim mit dem Deutschen Ritterorden für seine Güter in Hermülheim gegen entsprechende Güter in Erp ausdrücklich aufgeführt.[3] Der letzte Pfründen-Inhaber, Heinrich von Bachem, wurde 1269 vom Orden zur Resignation bewogen. Seitdem hat der Orden die Seelsorge in Hermülheim besorgt bis zur Auflösung des Ordens 1802/1809. Anfangs durch eigene Ordensleute, die sich natürlich meist durch Vikare vertreten ließen. Später übte der Orden nur noch das Bestallungsrecht aus. Elmar Brohl führt dreißig namentlich bekannte Pfarrer aus dieser Zeit an.

Ordenskirche

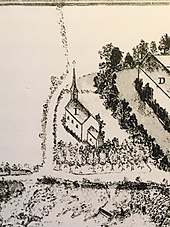

Die Kirche war anfangs eine einfache Fachwerk-Saalkirche, bis zwischen 1264 und 1292, der Zeit des Edmund von Werth, Bischof von Kurland, dessen Siegelabdruck man beim Abbruch der Kirche fand, ein Steinbau errichtet wurde. Dieser war einschiffig, aber zweiteilig, der Chor war in spätgotischer Zeit abgerissen und so das Schiff verlängert worden. Der westliche Teil mit dem Eingang und einem Dachreiter, bestand zum Teil noch aus romanischen Bauteilen. Die Decke war eingewölbt. Rings um die Kirche lag der Friedhof. Der Zustand der Kirche wurde schon im 17. Jahrhundert als mit Mängeln behaftet angesehen, wie Visitationsberichte belegen.[4] Im Jahr 1834 wurde die Pfarre St. Severin wiederbegründet. Damit wuchs auch der Wunsch nach einer größeren und ortsnäheren Kirche.[5] Die alte Kirche diente noch bis 1888 als Pfarrkirche und wurde ein Jahr später abgerissen.[6]

Überlieferte Ausstattung

An Ausstattung dieser Kirche sind im Kircheninneren eine Pietà, die dem Künstler Meister Tilman zugeschrieben wird und die gotische Kreuzigungsgruppe, die an der Außenseite angebracht war, überliefert. Beide wurden sowohl in den gotischen Neubau, als auch in den späteren Band-Bau übernommen.[7]

Neugotische Kirche

1860 plante man einen Neubau, der durch großzügige Spenden zu den Baukosten von 85.000 Reichsmark mit ermöglicht wurde. So setzte der Müller der Herrenmühle, Josef Reifferscheidt, die Kirchengemeinde zu seiner Alleinerbin ein – nach ihm ist hinter dem Krankenhaus eine Straße benannt –, und das Ehepaar Peter Klemmer spendete allein 14.000 Taler. Als Architekt gewann man den Diözesanbaumeister des Erzbistums Köln, Franz Schmitz, den späteren Straßburger Dombaumeister, der dann von 1886 bis 1888 den Bau im „frühgotischen Stil des Historismus“ näher an den Ort herangerückt hat. Die Kirche steht an der Ecke der heute so genannten Severinusstraße und Krankenhausstraße.

Der 33,50 m lange Bau hatte zwei niedrige kurze Seitenschiffe mit Eckeingängen neben dem Turm und einen vorgesetzten ursprünglich 51 m hohen sechseckigen spitzen Turm mit einer Turmuhr und dem Haupteingang. Das prägendste Bauteil war aber der sechseckige Mittelteil mit zeltdachartiger Kuppel, die von einem hohen überspitzten Dachreiter über einer offenen Laterne gekrönt war. In dem Turm war auch die Orgelbühne eingezogen, die die damalige Orgel trug. Am 28. Oktober 1888 wurde die neue Kirche durch den damaligen Pfarrer Gottfried Böhmer gesegnet. Wegen ihrer Bauweise und der Identifikation mit der neuen Kirche wurde der Bau von der Hürther Bevölkerung liebevoll auch Hermöllemer Dom genannt.[8] Der Bau fand noch bis in die 1930er Jahre Bewunderer, wurde er doch im Heimatbuch der NS-Lehrerschaft von 1934 als „wohl eine der schönsten Landkirchen der Diözese“ bezeichnet:[9] Die Erinnerung an diese Kirche wird wachgehalten durch die Figur des heiligen Severin von Köln, die im Jahre 1905 von Nikolaus Steinbach geschnitzt wurde und in die Nachfolgekirche übernommen wurde. Der Patron der Hermülheimer Gemeinde trägt in seiner Rechten den Bischofsstab und hält in seiner Linken ein Modell dieser Kirche.

Band-Bau

Die neugotische Kirche hatte im Oktober 1944 durch Bomben schwere Zerstörungen erlitten, konnte aber bis 1947 wiederhergestellt werden. Bald erschien der Bau aber für den gewachsenen Ort wieder zu klein. Dazu hatte sich der Geschmack geändert. In den Heften der Reihe Rheinische Kunststätten wurde der Bau 1968 als „wenig schön“ und „unglückliches Vierungssechseck“, „auf das man heute gut verzichten kann“ (im Folgeheft von 1981) bezeichnet.[10] Und die Web-Seite der Gemeinde bezeichnet ihn als „eher ungewöhnlich erscheinend“. So konnte der bekannte Kölner Architekt Karl Band mit dem Umbau und der Erweiterung des Bauwerks beauftragt werden. Die Grundsteinlegung erfolgte am 4. Januar 1965 durch den damaligen Pfarrer Ewald Fröhlich, und am 27. April 1968 konsekrierte Weihbischof Augustinus Frotz die erneuerte und erweiterte Kirche.

Erhalten blieb der Turm, drei Joche des Mittelschiffs bis zur ehemaligen Vierung, das westliche Seitenschiff und der ehemalige Chor, der zu einer Kapelle umgewandelt wurde, mit ihren Kreuzrippengewölben. An Stelle des rechten Seitenschiffes fügte Band einen rechteckigen Baukörper an, der mit einer einfachen Balkendecke überdacht ist und dessen rechte Seite wiederum in Form eines Seitenschiffes durch vier Säulen abgegliedert ist. Hier schließt sich im rechten Winkel die Sakristei an. Der Altar (und der Ambo) von Heinz Gernot aus grün-grauem, geädertem Cipollino-Marmor steht vorgezogen vor der Nordwand im neuen Zentrum der Kirche. An der Südseite befindet sich gegenüber dem Altar und der Kreuzigungsgruppe die Rückwand der Kirche mit eingearbeiteten Fenstern von Will Thonett, die das Pfingstereignis symbolisieren, die Aussendung des heiligen Geistes.[11] An Stelle des „Sechsecks“ befindet sich hinter drei Blindfenstern mit den gleichen hellen Ziegeln wie der Originalbau nun die Orgelempore.

Orgeln

Kreienbrink-Orgel

Auf der Orgelempore befindet sich eine Orgel der Firma Orgelbau Kreienbrink von 1968 mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal. Sie hat 25 klingende Register mit mechanischer Traktur und elektrischer Registertraktur. Die Orgel wurde im Jahre 2000 gereinigt und restauriert. Im Rahmen der Innensanierung der Kirche im Jahr 2013 erfolgt eine erneute Reinigung des Pfeifenwerks durch den Erbauer der Orgel in Osnabrück.[12]

Disposition

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: II/I, I/P, II/P

- Spielhilfen: 2 freie Kombinationen, Zungenabsteller

Walcker-Orgel

Eine weitere Orgel in St. Severin wurde von der Firma Eberhard Friedrich Walcker 1960 mit 6 Registern erbaut und stand zunächste in der später profanierten Kirche St. Ursula in Kalscheuren. 2006 wurde sie abgebaut und bei der Firma Kreienbrinck restauriert, generalüberholt und mit einem neuen Prospekt für die Metallpfeifen versehen. Es zeigt den knienden König David mit einer Harfe. Die Orgel dient als Chororgel und wird in Werktagsgottesdiensten genutzt.

Disposition

|

| ||||||||||||||||||||||||

- Koppel: Man/P

- geteilte Lade im Manual: Trennung bei h/c1

Glocken

Die alte Kirche hatte zwei Glocken über die Kriegszeiten des Ersten Weltkrieges gerettet, die noch aus der „uralten“ Kirche stammten und 1663 vom Kölner Glockengießer Lehr für St. Pantaleon gegossen wurden, von wo sie 1780 übernommen worden waren.[13] 1930 kamen drei neue Glocken der Glockengießerei Otto hinzu.[14][15][16]

| Gussjahr | Gießer, Gussort | Durchmesser (mm) | Masse (kg) | Schlagton |

| 1930 | Glockengießerei Otto, Hemelingen bei Bremen | 975 | 1154 | f' |

| 1930 | Glockengießerei Otto, Hemelingen bei Bremen | 675 | 1028 | g' |

| 1930 | Glockengießerei Otto, Hemelingen bei Bremen | 425 | 864 | b' |

Die ersten beiden Glocken wurden durch Kriegseinwirkung während des Zweiten Weltkriegs vernichtet.

1959 wurde durch die Glockengießerei Petit & Gebr. Edelbrock ein fünfstimmiges Bronzegeläut gegossen, zu dem im Jahr 2008 in der gleichen Gießerei eine sechste Glocke hinzugesellt wurde. Die Ursula-Glocke wurde zur Erinnerung aus dem Verkauf des Glockengeläuts der Glocken der profanierten Kirche St. Ursula finanziert. Aus diesem Grund trägt die Glocke die dreizeilige Inschrift:

„+ ST. URSULA HEISSE UND AUS KALSCHEUREN STAMME ICH,

+ IM CHOR MIT MEINEN HERMÜLHEIMER SCHWESTERN RUFE ICH,

+ ZUM MITEINANDER IM GLAUBEN AN CHRISTUS DEN HERRN“

Damit hat St. Severin das vielstimmigste Geläut in der Stadt.[18]

- Pietà von Meister Tilman

- Fenster von Wilhelm Schmitz-Steinkrüger

- Gotische Kreuzigungsgruppe von Meister Tilman

Sonstige Ausstattung

Bemerkenswert ist noch eine wertvolle Pietà, die dem Künstler Meister Tilman zugeschrieben wird, einem der wenigen urkundlich erwähnten Kölner Bildhauer und Bildschnitzer des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Auch die gotische Kreuzigungsgruppe dürfte zwischen 1450 und 1500 gefertigt worden sein und gehörte schon zur Ausstattung der alten Deutschordens Kirche. Auch sie wird Meister Tilmann zugerechnet.[19] Die drei Figuren (Maria, Christus und Johannes) bestechen durch ihre expressive Gestik und Mimik. Im Chor, im Turm und im Seitenschiff des neugotischen Teils befinden sich eine Reihe sehenswerter Fenster. Diese zeigen christliche Symbole und sind Entwürfe des Kölner Künstlers Wilhelm Schmitz-Steinkrüger, eines Thorn Prikker-Schülers.

Weitere Entwicklung

In den ersten Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts fand die dringend benötige Außenrenovierung der Kirche statt.[20] Der Gebäudeanbau, aber auch die alte Kirche, hatten über die Zeit Schaden genommen, so dass Feuchtigkeit im Sockelbereich des Kircheninneren auftrat. Nach Abschluss der Außenarbeiten wurde im Jahr 2013 der Innenbereich der Kirche saniert. Neben der Erneuerung des Putzes wurden die alten Stromleitungen erneuert und durch eine neue Farbgestaltung wurde der Bereich des alten und der neuen Teils der Pfarrkirche optisch stärker miteinander verbunden.[21] Während der Innensanierung fanden die Gottesdienste in einer eigens dafür eingerichteten Notkirche im Pfarrsaal der Gemeinde statt.

- Notkirche im Pfarrsaal während der Innenrenovierung 2013

- Innrenovierung 2013 mit Blick auf die Südwand mit Bildern von Will Thonett

Literatur

- Clemens Klug: Tausend Jahre St. Severin in Hermülheim. Band I: Von der Frühzeit bis Ende des 19. Jahrhunderts. Bornheim 1984.

- Robert Wilhelm Rosellen: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Brühl. S. 310–337; online lesbar bei der University of Toronto – Robarts Library: PDF

- Clemens Klug: Hürth – Kunstschätze und Denkmäler. Hürth 1978, OCLC 174269749.

Weblinks

- Christian Frommert: Geschichte der Kirchen St. Severin (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)

- Vollgeläut St. Severin, Hürth-Hermülheim

- St. Severin auf katholisch-in-huerth.de

- Glasfenster von St. Severin auf glasmalerei-ev.de

Einzelnachweise

- ↑ Elmar Brohl: Hermülheim und der Deutsche Orden. Hürth o. J. (1975) S. 11–14.

- ↑ St. Severin | Hermülheim katholisch-in-huerth.de

- ↑ Brohl, S. 21.

- ↑ Franz Josef Lausberg: Herzlich Willkommen in St. Severin, Hermülheim, kleiner Kirchenführer

- ↑ Franz Josef Lausberg: Herzlich Willkommen in St. Severin, Hermülheim, kleiner Kirchenführer

- ↑ Brohl, S. 97 f.

- ↑ Britta Havlicek: Herrmüllemer Dom St. Severin erinnert an vier Kirchen, Kölner Stadt-Anzeiger 3. Januar 2014 [1]

- ↑ Franz Josef Lausberg: Herzlich Willkommen in St. Severin, Hermülheim, kleiner Kirchenführer

- ↑ NS-Lehrerbund Hürth-Efferen (Hrsg.): Heimatbuch der Gemeinde Hürth. Köln 1934, S. 103.

- ↑ Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hrsg.); Manfred Faust: Stadt Hürth. 3. völlig neu bearbeitete Auflage. Köln 1993, ISBN 3-88094-726-0. (Rheinische Kunststätten, Heft Nr. 36) (1. Aufl. Heft 3–4 Hürth, 1968, 2. Stadt Hürth von Heinz Firmenich, 1981)

- ↑ Franz Josef Lausberg: Herzlich Willkommen in St. Severin, Hermülheim, kleiner Kirchenführer

- ↑ Juni: St Severin

- ↑ Brohl, S. 98.

- ↑ Glocken im Dekanat Hürth (Memento des vom 17. Oktober 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 366 kB) Glockenbücher des Erzbistums Köln auf glockenbuecher.de

- ↑ Gerhard Reinhold: Otto-Glocken. Familien- und Firmengeschichte der Glockengießerdynastie Otto. Selbstverlag, Essen 2019, ISBN 978-3-00-063109-2, S. 588, hier insbes. S. 345, 535.

- ↑ Gerhard Reinhold: Kirchenglocken – christliches Weltkulturerbe, dargestellt am Beispiel der Glockengießer Otto, Hemelingen/Bremen. Nijmegen/NL 2019, S. 556, hier insbes. 310, 495, urn:nbn:nl:ui:22-2066/204770 (Dissertation an der Radboud Universiteit Nijmegen).

- ↑ Gerhard Hoffs (Bearb.): Glocken im Dekanat Hürth. S. 49. (Memento des vom 17. Oktober 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 366 kB)

- ↑ Glocken bei Pfarrverband A_Z

- ↑ Franz Josef Lausberg: Herzlich Willkommen in St. Severin, Hermülheim, kleiner Kirchenführer

- ↑ Renovierung wird teurer als erwartet, Kölner Stadt-Anzeiger vom 10. Oktober 2012, online unter [2]

- ↑ Neuer Anstrich für die Severins-Kirche Rhein-Erft Rundschau

Koordinaten: 50° 52′ 50,8″ N, 6° 53′ 2,1″ O

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Reinhardhauke, Lizenz: CC BY-SA 3.0

katholische Pfarrkirche St. Severin in Hermülheim, einem Stadtteil von Hürth, Statue: Madonna und Kind

Autor/Urheber: Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Notkirche im Pfarrsaal St. Severin Hürth Hermülheim während der Innensanierung der Kirche im Jahr 2013

Autor/Urheber: Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Medell der neugotischen Kirche von Franz Schmitz

Autor/Urheber: HOWI - Horsch, Willy , Lizenz: CC BY-SA 3.0

Pfarrkirche St. Severin Hermülheim, Hürth

Autor/Urheber: GFreihalter, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Bleiglasfenster in der katholischen Pfarrkirche St. Severin in Hermülheim, einem Stadtteil von Hürth

Autor/Urheber: Matthias Ehmanns (1762) - scanned by Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 4.0

old church St. Severinus near castle hermuelheim

Autor/Urheber: Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 3.0

gotische Kreuzigungsgruppe zwischen 1450 und 1500 gefertigt wird Meister Tilmann zugerechnet

© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

St. Severin, Hürth-Hermülheim

Autor/Urheber: Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 3.0

St. Severin Hürth Hermülheim während der Innensanierung der Kirche im Jahr 2013

Autor/Urheber: GFreihalter, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Pieta in der katholischen Pfarrkirche St. Severin in Hermülheim, einem Stadtteil von Hürth

Autor/Urheber: Gelli63, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Orgel der Firma Eberhard Friedrich Walcker von 1960 mit 6 Registern