Rädern

Rädern, auch: Radebrechen (radebreken, mit dem rade stozen), war eine Form der Hinrichtung mittels eines großen Wagenrads. Es diente als Spiegelstrafe für Straßendiebe, die jedoch bereits der Sachsenspiegel auch für Mord und Mordbrand vorsah.[1][2]

Geschichte

Es handelt sich um eine Hinrichtungsform des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die Praxis wurde im Königreich Bayern erst 1813 vollständig abgeschafft, in Kurhessen war sie noch bis 1836 in Gebrauch. Die letzten bekannten Hinrichtungen durch Rädern fanden in Preußen 1841 statt.[3][4] Der Raubmörder Rudolf Kühnapfel[5] war wegen der Ermordung des Andreas Stanislaus von Hatten, des Bischofs von Ermland, verurteilt worden und wurde am 7. Juli des Jahres hingerichtet.[6] Am 13. August wurde in Neiße das letzte Todesurteil mit dem Rad vollstreckt.[7]

Bestrafung

Durchführung

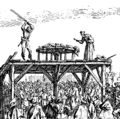

Die als Mörder und/oder Räuber Verurteilten wurden auf ein Schafott gebracht und auf dem Boden festgebunden. Vorrangiges Ziel des ersten Aktes war das qualvolle Verstümmeln des Leibes, nicht der Tod. Deshalb sah die gebräuchlichste Variante vor, das Knochenbrechen mit den Beinen zu beginnen. Dazu ließ der Scharfrichter das Richtrad (oft mit eiserner Kante) auf den Unterschenkel des Verurteilten fallen und arbeitete sich dann bis zu dessen Armen hinauf. Dabei waren Rhythmus und Anzahl der Schläge jeweils vorgeschrieben, manchmal auch die Speichenzahl des Richtrades. Um dessen Wirkung zu erhöhen, legte man scharfkantige Hölzer unter die Gelenke, sogenannte Krammen, Krippen oder Brecheln. Später gab es Vorrichtungen, in die der Verurteilte „eingespannt“ werden konnte. Obwohl nicht üblich, konnte der Scharfrichter angewiesen werden, den Verurteilten am Ende des ersten Aktes zu exekutieren, indem er beim Gnadenstoß auf Hals oder Herz zielte. Noch seltener geschah dies sofort zu Beginn (vom Kopf herab).[8]

- Die Gottesmutter rettet und heilt einen Geräderten, Mariazell um 1515

- Variante mit Eisenstange, Paris 1633

Im zweiten Akt wurde der Leib in ein anderes Rad geflochten, was durch die gebrochenen Glieder möglich war, oder daran festgebunden. Nun wurde das Rad an einem Stock oder Pfahl aufgerichtet. Danach durfte der Scharfrichter den Verurteilten gegebenenfalls enthaupten oder erdrosseln. Alternativ wurde Feuer unter dem Rad entfacht, oder man warf den Geräderten ins Feuer hinein. Gelegentlich errichtete man einen kleinen Galgen auf dem Rad, etwa wenn der Schuldspruch zusätzlich zu Mord auf Diebstahl lautete.[8]

Da der Leib nach der Hinrichtung auf dem Rad verblieb und Tierfraß und Verfall überlassen wurde, hatte diese Form der Bestrafung, ähnlich der antiken Kreuzigung, eine sakrale Funktion über den Tod hinaus: Nach damaligem Glauben stand die unterbliebene Bestattung einer Auferstehung entgegen.[9]

Fiel der Geräderte noch lebend vom Rad oder misslang die Hinrichtung in einer anderen Weise, wurde dies als Eingreifen Gottes interpretiert. So existieren etwa Votivbilder geretteter Geräderter, und es gibt Literatur über die beste Behandlung derartiger Verletzungen.[10]

Varianten

Mancherorts war es üblich, die Knochen mit einer Eisenstange (barre de fer) direkt am Rad zu zerschlagen[8] oder den Körper dazu an einem Andreaskreuz zu befestigen.

Symbolisches Rädern

Nicht immer wurde die volle Grausamkeit des Räderns ausgeübt. Auch nach der Verurteilung zu dieser Strafe war es möglich und zu verschiedenen Zeiten und in einzelnen Gerichtsbezirken auch üblich, dass der Verurteilte dazu begnadigt wurde, dass er zunächst mittels einer schnell wirkenden Todesart hingerichtet wurde und das Rädern dann erst post mortem an seinem Körper vollstreckt wurde. Diese Art des Räderns ist im Kirchenbuch von Rodewisch im Vogtland wie folgt beschrieben: „1739 wo Freitag nach dem 10. Trinitatis-Sonntage Barbara Löffler von hier, so ihre Mutter vergiftet hatte, auf dem Galgenberge enthauptet, und deren Körper auf’s Rad gelegt wurde“.[11]

In einigen Fällen wurde ein Delinquent auch direkt zu mehreren Hinrichtungsarten verurteilt. Der Bayerische Hiasl, bürgerlich Matthias Klostermayr, wurde 1771 als Bandenführer zum Tode verurteilt. Er wurde zunächst erdrosselt, sein Körper dann gerädert, enthauptet und schließlich gevierteilt und die Körperteile in vier Städten, in deren Gebiet er geraubt hatte, öffentlich aufgesteckt.

Opfer

Geräderte

Wurde das Opfer nach dem Rädern nicht von seinen Henkern erwürgt, konnte es noch mehrere Stunden unter größten Qualen weiterleben, bis der Tod durch Kreislaufzusammenbruch eintrat.

Im Mittelalter wurden beispielsweise folgende Personen gerädert:

- Friedrich von Isenberg († 1226), der nach dem Totschlag an dem Kölner Erzbischof Engelbert in Köln hingerichtet wurde. Er lebte noch mindestens einen Tag nach seiner Räderung.

- Rudolf von Wart († 1309)

- Bischof Gerhard von Schwarzburg ließ 1397 die vier Haupträdelsführer der Aufständischen der Stadt Würzburg im fränkischen Städtekrieg vor den Toren der zerstörten Stadt Würzburg rädern

Beispiele in der Neuzeit von durch Rädern Hingerichtete waren:

- Hans Spiess, ein Söldner, der 1503 nach einer Bahrprobe hingerichtet wurde

- Hans Kohlhase (1500–1540), dem historischen Vorbild für Michael Kohlhaas, wird üblicherweise auch die Hinrichtung durch Rädern zugeschrieben, allerdings gibt es hierfür keine eindeutigen Belege[12]

- Lippold Ben Chluchim (1530–1573)

- Christman Gniperdoliga († 1581), überlebte das Rädern mehrere Tage.

- Peter Stump (1525–1589)

- Pierre Canal (1564–1610)

- Jasper Hanebuth (1607–1653) verurteilt wegen Raub und Mord

- Drei der ergriffenen Mörder des Paul von Münch 1669

- Johann Reinhold von Patkul (1660–1707)

- Alexander Wassiljewitsch Kikin (1670–1718)

- Cartouche (1693–1721)

- Franz Laubler (1684–1726)

- Johann Friedrich Schwan (1729–1760)

- Francesco Arcangeli (1737–1768), nachdem ihm der Mord an Johann Joachim Winckelmann nachgewiesen wurde

- Matthias Klostermayr (1736–1771)

- Gaspard de Besse (1757–1781)

- 1785 wurden Horea und Cloșca, die Anführer des Horea-Aufstands in Siebenbürgen, gerädert und gevierteilt

- Franz von Zahlheim (1754–1786), Raubmörder und Heiratsschwindler, letzter Geräderter in Österreich

- Rudolf Kühnapfel (1814–1841) aus Frauenburg, der Mörder des Bischofs Andreas Stanislaus von Hatten, wurde als Letzter in Preußen gerädert

Archäologie

Da die Geräderten meistens über lange Zeit hinweg den Umwelteinflüssen ausgesetzt waren, existieren kaum archäologische Belege für das Rädern. Im deutschsprachigen Raum sind bisher nur wenige Funde von Geräderten belegt. Im Herbst 2013 wurde an der Bundesstraße 189 zwischen Perleberg und Pritzwalk das Skelett eines Mannes gefunden, dessen Lage und Verletzungsspuren auf den Tod durch Rädern hinweisen. Anhand einer eisernen Gürtelschnalle wurde das Skelett auf das 15. bis 17. Jahrhundert datiert. Die Identität des Mannes ist unbekannt.[13]

Im Juli 2020 wurden bei Allensbach im Kreis Konstanz mehrere Skelette zwischen den Fundamenten eines mächtigen Galgens gefunden. Eines davon ist das Skelett eines Mannes, der den Verletzungsspuren nach gerädert und enthauptet worden war.[14]

Rechtsauffassung

Solche Tötungsarten wurden als angemessene Vergeltung (analoges Talion) empfunden. So hieß es etwa in einem Sprichwort: „Mit böse muß man böses vertreiben.“ Johannes Agricola erläuterte dies in einer seiner Sprichwörtersammlungen so: „Böse buben beschedigen alle welt / darumb muß man reder haben / galgen / rabensteine / thurn / gefengnis / hencker unnd stockmeister / damit man den bösen buben were.”[15] Strafjustiz wurde also als Verteidigung der Gesellschaft gegen chaotische Zustände aufgefasst. Die Gottheit selbst sorgte nach damaliger Vorstellung dafür, dass jeden Übeltäter die ihm angemessene Strafe ereilte („was den Raben gehört ertrincket nicht“).[16]

Etymologie

Das Verb „radebrechen“ enthält als Bestimmungswort „Rad“ und als Grundwort das althochdeutsche brehhōn, was „niederschlagen“ bedeutet. Über die mittelhochdeutsche Bedeutung von „am Rad die Glieder brechen“ hieß es ab neuhochdeutscher Zeit sinngemäß „quälen“. Seit dem 17. Jahrhundert wird es in dem Sinne von „eine Sprache verstümmeln“ verwendet.[17] Einen weiteren lexikalischen Niederschlag bietet die Redewendung „sich (wie) gerädert fühlen“. Sie spielt an auf die Zeit zwischen dem körperlichen Vollzug und dem Tod, in der der Delinquent „zerschlagen“ und ausgeliefert nichts weiter tun kann, als seinen jämmerlichen Zustand auszuhalten und darauf zu hoffen, dass dieser so bald wie möglich endet. Die Wendung ist Beispiel für die Stilfigur der Hyperbel (Übertreibung) und wird benutzt, um starkes körperliches Missempfinden und Erschöpfung insbesondere beim morgendlichen Aufstehen oder nach physischen bzw. emotionalen Strapazen zu illustrieren. Sprachgeschichtlich handelt es sich um eine Bedeutungsverflachung, die durch Abwehr qua Banalisierung entstanden sein könnte. Vielen heutigen Sprechern ist die ursprüngliche Bedeutung nicht bewusst.

Darstellungen

In Pieter Bruegels Gemälden Triumph des Todes (um 1562) und Kreuztragung Christi (1564) sind am Richtpfahl aufgerichtete Räder zu sehen.[18]

Das Bauernkriegspanorama von Bad Frankenhausen von Werner Tübke weist nahe den „Pestkranken“ und dem Schwarzen Tod eine Szene „Die Richtstatt“ auf, die an diese Hinrichtungsform erinnert. Sie zeigt die Aufrichtung eines Geräderten. Eine weitere Darstellung eines Geräderten findet sich in einem runden Fenster der Tübinger Stiftskirche (Chorseite).

- Detail aus Pieter Bruegels Gemälde Der Triumph des Todes (um 1562)

- Der Heilige Georg als Geräderter in einem Fenster der Tübinger Stiftskirche

- Darstellung im Soester Nequambuch (um 1315)

- Der grausame Tod von Jean Calas – in Toulouse am 9. März 1762 auf das Rad geflochten

Siehe auch

- Richtrad in der Heraldik

Weblinks

- Berthold Seewald: Todesstrafe im Mittelalter: „Mit zerbrochenen Armen und Beinen auf das Rad geflochten“. In: welt.de. 13. November 2020, abgerufen am 13. November 2020.

- Die Betrüger werden hingerichtet – Diebold Schilling, Spiezer Chronik [1] – Bern, Burgerbibliothek, Mss.h.h.I.16, S. 506

- Räuber und Mörder werden in Herlisheim im Elsass hingerichtet, 1373. – Diebold Schilling, Spiezer Chronik (http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/bbb/Mss-hh-I0016) – Bern, Burgerbibliothek, Mss.h.h.I.16, S. 401

- Gudrun Janicke: Ein Toter, dem alle Knochen zerschlagen wurden. – N24 vom 13. Mai 2014

Einzelnachweise

- ↑ Gerd Althoff, Hans-Werner Goetz, Ernst Schubert: Menschen im Schatten der Kathedrale. Primus Verlag, Darmstadt 1998, S. 332.

- ↑ Im Sachsenspiegel Zweites Buch Art. 13 steht ein Katalog der Todesstrafen: „§ 1. Nun vernehmt, welche Strafen für Verbrechen vom Gericht verhängt werden: Den Dieb soll man hängen.--- § 4. Alle Mörder und solche, die den Pflug rauben oder eine Mühle oder die eine Kirche oder den Kirchhof berauben; ebenso Verräter und Mordbrenner oder die ihre Botschaft (Vollmacht) zu ihrem eigenen Nutzen verkehren: Die soll man alle rädern. § 5. Wer einen Mann erschlägt oder fängt oder beraubt, oder brandstiftet ohne Mord, oder Weib oder Magd notzüchtigt und den Frieden bricht oder beim Ehebruch betroffen wird, dem soll man das Haupt abschlagen. § 6. Wer Diebesgut oder Raub hehlt oder einem Mann Hilfe dabei leistet: werden sie dessen überführt, so soll man über sie richten wie über jenen (den Dieb). § 7. Ein Christ, Mann oder Weib, der ungläubig ist und sich mit Zauberei oder mit Giftmischerei abgibt und dessen überführt wird, den soll man auf dem Scheiterhaufen verbrennen.“ https://www.deutschland-lese.de/index.php?article_id=1108

- ↑ Matthias Blazek: „Das letzte Mal wurde die Strafe des Räderns in Preußen 1841 angewandt“. In: Preußische Mitteilungen Nr. 202, August 2011, S. 14 ff.

- ↑ Matthias Blazek: „Letzte Hinrichtung durch Rädern im Königreich Preußen am 13. August 1841“. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), Baden-Baden, Band 7, 2011, S. 339–343

- ↑ Geständnis des Rudolph Kühnapfel (cletus Notizen und Texte) (Memento vom 25. Dezember 2008 im Internet Archive), aufgerufen am 18. Juni 2012.

- ↑ 104. Ausführliche Beschreibung wie und auf welche Art der ruchlose Mörder des ehrwürdigen Bischofs von Ermeland, Herrn Dr. von Hatten, [et]c. Rudolph Kühnapfel am 7. Juli 1841 zu Frauenburg vom Leben zum Tode gebracht worden ist - Deutsche Digitale Bibliothek. Abgerufen am 18. April 2022.

- ↑ Ein Tag aus Habakuk Snarler's Leben. In: Bohemia – ein Unterhaltungsblatt. 14. Jahrgang. Gottlieb Haase & Söhne, Prag 3. September 1841, S. 3, Sp. 2 (Online [abgerufen am 19. April 2022] zweiter Absatz).

- ↑ a b c Wolfgang Schild: Die Geschichte der Gerichtsbarkeit. Verlag Georg D. W. Callwey, München 1980; Lizenz für Nikol Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 1997, S. 202.

- ↑ Menschen im Schatten der Kathedrale. S. 180 (Abschnitt „Bestattungsriten“).

- ↑ Die Geschichte der Gerichtsbarkeit. S. 204.

- ↑ SLUB Dresden: Das Voigtland, umfassend die Ephorien: Plauen, Reichenbach, Auerbach, Markneukirchen, Oelsnitz und Werdau Sachsens Kirchen-Galerie. Abgerufen am 9. Dezember 2023 (deutsch).

- ↑ Vorbild für Kleists Novelle – Die Hinrichtung von Hans Kohlhase von Ulrike Rückert in Deutschlandfunk vom 22. März 2015, abgerufen am 10. Januar 2017.

- ↑ Focus, 13. Mai 2014: Historischer Fund in Groß Pankow

- ↑ Südkurier, 26. Juli 2020: Die Funde bei Allensbach ergeben eine Bilanz des Grauens

- ↑ Johannes Agricola: Das Ander teyl gemeiner Deutscher sprichwörter mit yhrer auslegung. Melchior Sachse der Ältere, Erfurt 1529 (Eintrag: Mit bösem mus man böses vertreyben). Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

- ↑ Menschen im Schatten der Kathedrale. S. 325.

- ↑ Duden – Herkunftswörterbuch. 3. Aufl. 2001, S. 647.

- ↑ Rose Marie und Rainer Hagen: Pieter Bruegel d. Ä. – Bauern, Narren und Dämonen. Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln 1999, S. 26 u. 44.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Codc, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Sankt Georg als Geräderter in einem Fenster der Tübinger Stiftskirche

Variante des Räderns mit Eisenstange. Detail einer Radierung aus Les Misères et les malheurs de la guerre von Jacques Callot, Paris 1633

Darstellung des Räderns. Holzschnitt aus der Schweizer Chronik des Johann Stumpf (Ausgabe Augsburg 1586)

Darstellung der Rettung und Heilung eines Geräderten durch die de:Gottesmutter von Mariazell.

Räderung. Soester Nequambuch, Stadtarchiv Soest

"The cruel death of Calas, who was broke on the wheel at Toulouse, March 9th, 1762." Frontispiece of an English chapbook.

Autor/Urheber: suit verweis=Benutzer Diskussion:Suit, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

Skelett eines durch Rädern hingerichteten Mannes, etwa 25 bis 30 Jahre alt aus dem 16. bis 18 Jahrhundert; Ausgestellt der Burg Riegersburg in der Steiermark; MNr. 65610.14.01 / Parz. 1054 / FL 3 / DOF 2 / OBJ. 17 / FUND-NR. 65 vom 27.08.2014